遠い問題・近い問題: データで見る日本人の社会意識と行動

博報堂SDGsプロジェクト

※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 01 ソーシャルイノベーションの始め方』より転載したものです。

亀田知代子 Chiyoko Kameda

いま日本にどのような社会課題があるのか?生活者は何に関心を持ち、解決を望んでいるのか?そんな問いを発端に博報堂では2010年より「生活者の社会意識調査」を行ってきました。本稿では調査データから日本人の社会意識と行動をご紹介します。

(2021年3月調査 対象者:全国16〜69歳の男女2066名、 手法:インターネット調査)

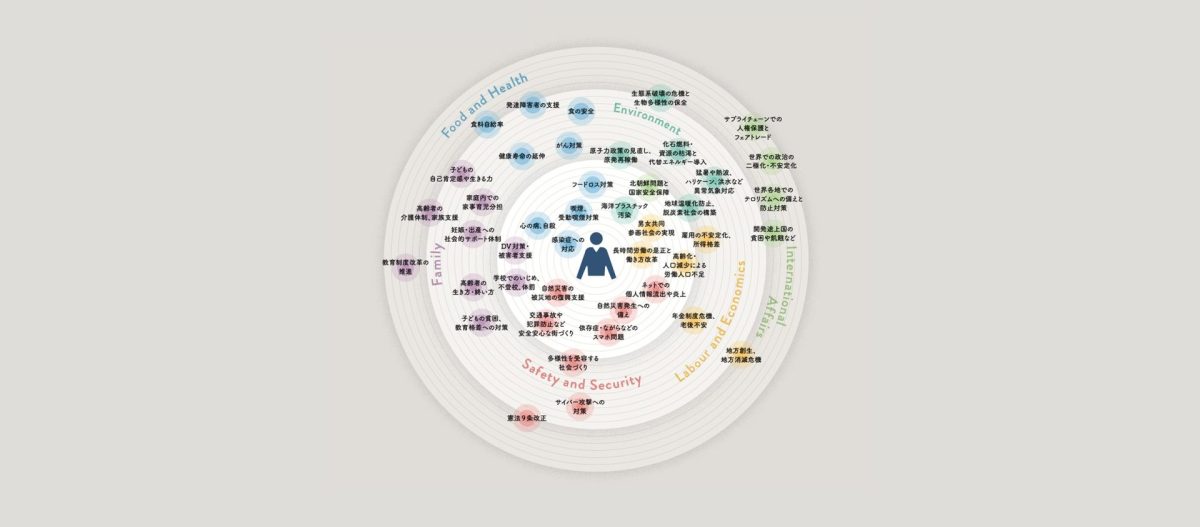

生活者は自分に身近な社会課題に関心を示す傾向があります[図①]。2021年調査では43の社会課題を提示しましたが、「感染症への対応」「被災地の復興支援」「自然災害発生への備え」への関心が特に高くなりました。ここ数年、人々が自らの生命を脅かす“近い問題”に直面してきた結果でしょう。一方、「開発途上国の貧困や飢餓」など、海外で起きている“遠い問題”に対する日本人の関心

は低めです。

社会課題への関心はその時代の出来事とも密接に関係します。2018年調査では「感染症」への関心はさほど高くありませんでしたが、新型コロナウイルスの感染拡大で急激に高まりました[図②]。2010年から2017年にも類似調査を実施していましたが、2010年調査は、IPCCとアル・ゴア氏のノーベル平和賞受賞、京都議定書の発効、地球温暖化防止の国民運動などが重なり、「地球温暖化」への関心が非常に高い時期でした。これをピークに以後の調査では地球温暖化への関心は低下傾向となっています。近年、世界各国が脱炭素や気候変動対策に動くなかで、日本の生活者の関心が復調するのか、今後も動向を追っていきたいと思います。

調査からは性年代別の社会意識や行動の違いも読み取れます[図③]。例えば女性は男性に比べて「エコバッグ持参」「ゴミ分別・リサイクル」など日常生活での取り組みに積極的ですし、Z世代やミレニアル世代では「社会問題についてSNSで共有」など、情報発信・共有行動の実施率が高めです。性・年代やライフステージによって関心のある社会課題も変化します[図⑤]。「高齢者介護」は女性50〜60代、男性60代にとっての関心事ですが、50代以下の男性や若年層の関心は低めです。「男女共同参画社会の実現」は女性10〜20代にとって関心が高い問題ですが、同じ女性でも40代以上は低く、男性はさらに低くなります。「発達障害者の支援」「子どもの貧困」「多様性を受容する社会づくり」等のように、いまはまだ社会に広く共有されていなくても、当事者が切実に解決を望んでいる問題にこそ、次の社会課題の「芽」が隠れているのかもしれません。

解決を望む社会課題について「特に取り組むべきなのは誰か?」と尋ねた設問[図④]では、多くの項目で「日本」「地方自治体」の比率が高くなり、「個人」が選ばれた項目は少数でした。“社会課題”と聞くと、個人の力では解決できない複雑で巨大な問題だと感じるからなのかもしれません。しかし、個人が抱えている身近で切実な問題について、一人ひとりが声を上げて、できることから少しずつ動き出してみることが、新たな課題を社会に示すことにつながり、より良い社会づくりへの第一歩になるのではないでしょうか。

博報堂SDGsプロジェクト

https://hakuhodo.co.jp/news/info/82711

亀田知代子 Chiyoko Kameda

2001年、博報堂入社。マーケティング部門で企業のマーケティング戦略立案や商品開発を担当した後、2006年から研究開発局にて企業の環境・社会コミュニケーション研究、生活者の環境・社会意識に関する調査・研究に従事。2019年から博報堂SDGsプロジェクトに参画し「生活者の社会意識調査」「生活者のサステナブル購買行動調査」「サステナブルな買い物クラスター」などのナレッジ・ソリューションの開発に携わる。

- 3

- 13