日本のなかでも少子高齢化がいち早く進み国の25年先をいく「課題先進地」といわれてきた島根県雲南市。その地はいま、「課題解決先進地」として大きな注目を集め、移住者も後を絶たない。なぜ雲南市のまちづくりが注目を浴びるのか。魅力的で持続可能なまちづくりを可能にする4種のリーダーシップに着目し、考察する。

※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 05 コミュニティの声を聞く。』より転載したものです。

山元圭太 田中謙太郎

島根県雲南市でいま起きていること

少子高齢化が進む日本では、特に地方の人口減少と産業空洞化が深刻だ。人口の東京圏への一極集中は新型コロナウイルス(COVID-19)禍を経ても収まらず、少なくとも全国896の市区町村が2040年までに行政や社会保障、雇用の維持が困難になる「消滅可能性都市」に挙げられている。各地方は子育て支援や産業振興などさまざまな対策を講じているが、主眼は人口維持にあり、全体的に減るパイの奪い合いが激しくなっている。

いま、地方創生で注目を集める島根県雲南市も例外ではない。雲南市は出雲平野から中国山地にかけての中山間地域に立地し、面積は553㎢。2020年時点で3万6007人いる人口の減少スピードは島根県のなかでも著しく、高齢化率40.1%は25年後の日本を先取りした状態と言える。

数字だけを見れば厳しいが、だからこそ雲南市は「市民が主役のまちづくり」を前面に掲げ、本来、軋轢も生みやすいはずの行政、住民、民間セクターが手を組んでチャレンジの実践や後押しをしている。その結果、市民と外部の力がうまく組み合わさり、行政や特定の民間セクター任せにしない「協働」のまちづくりが機能しているのだ。

その一例が地域衰退に立ち向かうプレーヤーを育てるための「雲南ソーシャルチャレンジバレー構想」だ。雲南市では2004年の町村合併を機に、住民が主体となって地域づくりを行う自治の取り組み(地域自主組織)が始まった。この取り組みを契機に、市が旗振り役となって住民のチャレンジを促し、応援する仕組みを次々とつくった。2015年には地方創生総合戦略を策定し、子ども、若者、大人という全世代のチャレンジを連鎖させる取り組みに着手。2019年にはそれに企業のチャレンジを加えた「雲南ソーシャルチャレンジバレー構想」が発足した。これらの動きから2021年までに若年層の起業や社会貢献のプロジェクトは約120件実現した。この動きは雲南市内に12億円を超す経済波及効果をもたらした。また、竹中工務店、ヤマハ発動機、日本郵政等の大企業も雲南市と連携協定を結び、人の暮らしに役立つ地域発の新しいビジネスモデルの実装に挑んでいる。

高校では、地域の魅力を最大限に生かそうと、2015年から地域の特色を生かしたキャリア教育やフィールドワークを実施している。「雲南市のことが好き」(92.7%)、「地域課題に対し、解決策を考え行動したことがある」(64.6%)、「将来雲南市に住みたい」(66.8%)と回答する高校3年生の割合は年々上昇傾向にある。(カッコ内は2019年のアンケート回答結果)

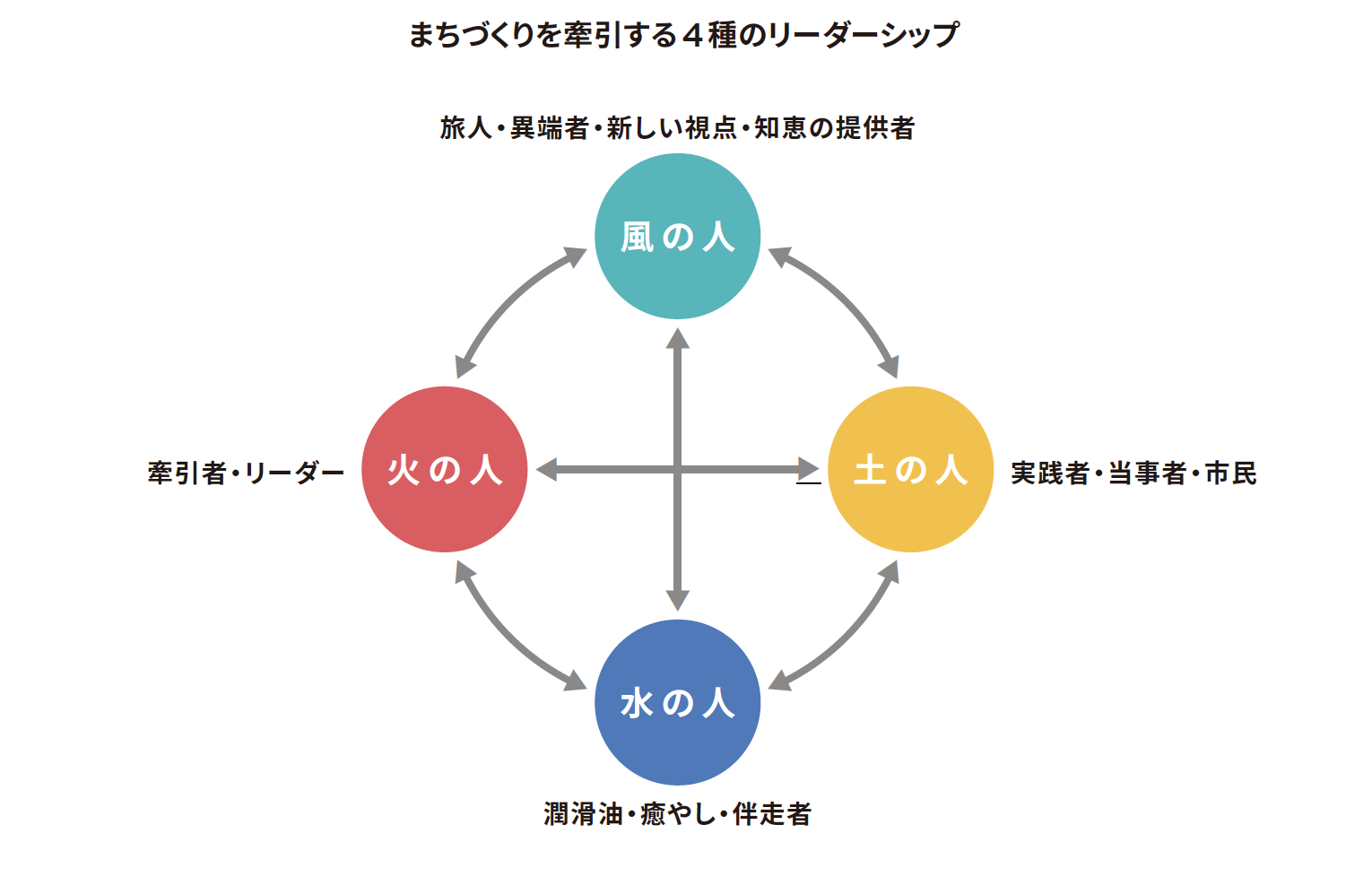

行政と住民、住民と移住者、大人と若者。違いを越えてつながり、お互いを応援し合うような取り組みが次々に立ち上がる。少子高齢化が進む地方の小さなまちが、元気なのだ。なぜこうしたことが起きているのか。さまざまな角度からの分析ができるなか、本稿の共著者であり、雲南市の地方創生アドバイザーを2015年から務める山元圭太は、雲南市の「多様なリーダーシップのネットワーク」に着目する。強烈なリーダーシップを持つ「特定の誰か」がまちづくりを率いるのではなく、4つの異なるタイプのリーダーが有機的かつ流動的に、ネットワークとして機能することでリーダーシップを発揮していくモデルである。

雲南市のまちづくりの変遷

雲南市は2004年、6町村(大東町・加茂町・木次町・三刀屋町・吉田村・掛合町)が合併して誕生した。

国が推進した「平成の大合併」の一環である。他の小規模自治体と同様、雲南市も合併直後は赤字のハコモノや第三セクターを抱え込み、「財政非常事態宣言」を発する状態だった。また住民側も旧町村時代と比べて行政との距離が遠ざかり、人口減によってコミュニティも弱体化し、行く末に危機感を募らせていた。

こうした事情から生まれたのが「地域自主組織」である。既存の自治会や消防団、女性グループなどが寄り集まった自治組織で、地域の課題解決を担う。

この組織を軸に、商店がなくなった地区でのマーケットの開設や送迎支援、独居高齢者の見守りなど、地域課題に対応した取り組みが生まれている。市は地域自主組織に対し交付金を拠出し活動拠点を提供するなど、サポートを強化している。

広域合併でつながりが希薄になりかねないなか、小さな範囲で分野横断的に住民参画を促すまちづくりは、「小規模多機能自治」として全国から注目を集めた。だが主な担い手は中高年層で、次世代が育っていなかった。教育分野では合併後から、将来地域課題に挑む子どもたちを育てようと、小中高でのキャリア教育を強化してきた。だが多くは進学や就職で雲南を離れてしまい、残ったりUターンしたりする若者もまちづくりとの接点がない。中高年と子どもの間の世代へのアプローチが課題だった。

そこで2011年に市が始めたのが幸雲南塾である。地域の若者が外部の社会起業家のセミナーを受け、自らの起業や地域貢献のプランをグループワークでつくり上げる約半年間のプログラムだ。地域内外に若者のネットワークをつくり、移住の呼び水とする狙いもあった。卒業後、実際に起業するケースも現れる。訪問看護ステーション「コミケア」、地域住民の心身の健康と安心をケアする「コミュニティナースカンパニー」、高齢者の介護予防と買い物支援を兼ねたショッピングリハビリを提供する「光プロジェクト」など、地域ニーズに合った医療福祉分野での起業が成功を収めた。卒業生の起業を継続的にサポートすべく、中間支援のNPO法人おっちラボが誕生し、市の委託を受けて幸雲南塾の運営も担うようになった。

こうした各分野でのチャレンジに連動して、地方創生の大きな波が押し寄せる。2014年、国会では「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、内閣府が司令塔となって、国、都道府県、市町村が一体的に人口減少対策や就業機会の創出などに取り組むことが決まった。各自治体が策定した総合戦略の実行にあたっては国の交付金が活用できる。雲南市は2015年に策定した総合戦略で、子ども(キャリア教育)、若者(幸雲南塾)、大人(地域自主組織)の各分野で芽生えていたチャレンジをまちづくりの中核に掲げ、内発的な取り組みの強化を図った。

それを機に外部セクターによるまちづくりへの参画が活発になった。認定NPO法人カタリバが不登校支援や高校教育の魅力化事業に参入。2019年には地域課題を解決し新たな価値を創造したい企業の実証実験に市がフィールドを提供する「企業チャレンジ」を開始した。また同年、住民がチャレンジをする権利を有し、市長がその支援に努めるべきであるとする「雲南市チャレンジ推進条例」が施行された。ふるさと納税などを活用し中高大生や若者のプランに資金援助する「雲南市スペシャルチャレンジ事業補助金」など、チャレンジを財政面で支える仕組みも整備されている。

こうした数々の取り組みの屋台骨となったのは、合併時から地元の課題解決に奮闘してきた市民たちだ。地域自主組織のリーダー、地域の人々、教師、教育委員会や行政の職員など、個別に名前を挙げればきりがないほど多くの人たちが、受け身ではなく自らが実践の主体としてまちづくりに関わってきた。また彼らには、自分たちの暮らしをより良くするため、外から来た異質な存在を積極的に「利用」するという、寛容さやしたたかさもあった。そうした市民の取り組みやあり方が土台となり、2019 年に生まれたのが前述の「雲南ソーシャルチャレンジバレー構想」だ。

また、2020年にスタートした「うんなんコミュニティ財団」は、市民が実践の主体であることの象徴ともいえる。うんなんコミュニティ財団は市民の意志でつくられた地域の財団で、雲南市民を中心とした642人からの寄付300万円を原資に設立された。この財団の設立によって、地域の課題を解決しようとする市民のチャレンジを、市民が応援するという仕組みが具現化された。

チャレンジの連鎖を生むリーダーシップの多様性

雲南市で市民主導のチャレンジの連鎖が広がり続ける背景には何があるのか。私たちはここで、4タイプの異なるリーダーシップの組み合わせに注目する。

まちづくり分野では、以前より「風の人、土の人」という言葉が多用されてきた。「風は遠くから理想を含んでやってくるもの」「土はそこにあって生命を生み出し育むもの」と紹介したのは、元信州大学名誉教授であり、農学者でもあった玉井袈裟男である。この風の人と土の人が混ざり合うことで、新しい「風土」が根付いていくと言われる。

山元は雲南市含めて、10年ほどさまざまな地域に関わるなかで、同じような政策や事業を行っているにもかかわらず、良き風土が芽吹くところとそうはならないところがあることに疑問を持つようになった。ある地域では、「風」が革新的な取り組みを始めたものの、「土」の人との関係性が十分に耕されておらず、さらに調整役が不在であることで、効果の乏しい短期間の事業で終わってしまうこともあった。またある地域では、「土」と「風」の人はいたが、リスクをとって方針を示し意思決定を促す人が出てこず、検討段階のみで終わることもあった。

まちづくりがうまくいっている地域とそうでない地域とでは何が違うのか。雲南市の事例をもとに分析してみると、雲南では「土」と「風」に加え、コミュニティを牽引する「火」、地域の潤滑油となる「水」がいた。

この4つのタイプのリーダーシップが地域に埋め込まれてネットワークとして機能していることが、まちの強さであり、活力の源になっているのではないかと考え、整理したのが下の図である。

① 土| コミュニティに根を下ろし、実践をする主体(実践者)

例:地縁組織(自治会など)・年代別組織(女性会など)・テーマ別組織(子育てサークルなど)で当該コミュニティのために活動をする当事者かつ実践者など。

② 火|コミュニティを牽引し、切り拓いていく主体(指導者)

例:社会や地域の課題解決を目的とした新規事業に挑戦する事業家、既存の枠組みにとらわれずに本質的構造変化を志す政治的指導者、地元産業界の有力者など。

③ 水| 潤滑油となり、実践の伴走をしていく主体(調整者、中間支援者)

例:当該コミュニティの中間支援組織、自治体職員、外部支援機関/ 専門家など。

④ 風| コミュニティの外部から新しい視座や知恵、 資源を提供する主体(旅人、異端者)

例:デザイナー、コンサルタント、研究者などの専門家、当該コミュニティから転出していった元当事者、先駆者など。

一般的に、まちづくりはその地域の地理的条件や制約等によって大きく左右されるものではあるが、リーダーシップの多様性に着目することは、地域の持つさまざまな課題解決の突破口になるのではないかと私たちは考えている。実際にはより多くのリーダーシップタイプも存在するが、今回は雲南市の事例をもとに、特に重要なタイプとしてこの4つについて論じていく。「土」「火」「水」「風」の主体とは、個人ないしその集合体としてのグループ・組織のことである。

異なるリーダーシップの組み合わせと相互作用の育まれ方

ここでまず重要なことは、雲南市において4つのタイプのリーダーシップは同時多発的に生まれたのではない、ということだ。すべてのリーダーシップの起点となるのは、よく耕された豊かな「土」である。

地元住民たち「土」のコミュニティには、合併議論の段階から変化が起きていた。旧6町村が参加した合併協議会では、議員と同数の住民がメンバーに加わり、活発な意見を交わしていた。住民たちは従来のムラを守る意識が強い一方、議論を重ねることで「隣の地域とも手を組んで新しいことをやっていけないか」と展望を抱くようになった。同時に、高齢化で回覧板も回せないなど地域自治が疲弊しつつあること、従来距離が近かった行政と民間の関係の再構築も必要という課題が共有された。

こうして新しい雲南市は「コミュニティ政策」を柱に掲げることになった。後の地域自主組織によって具体化するコミュニティの単位は主に、顔の見える人間関係や相互扶助が成立しやすい旧小学校区レベルを想定していた。地域のあり方を行政や議員だけで決めず、住民と対等に議論をしたことから生まれてきた考えだった。対話により「土」を豊かにしていくという過程そのものが、合併という目先の結果よりもまちづくりにとって大きな意味を持っていた。

「土」が変化していく過程では軋轢も生じた。雲南市が設立を促した地域自主組織に対しては、当初「行政の役割を我々に押し付けるのか」と反対する住民や議員が少なからずいた。ここで市側が理解を得るために力を注いだのは、透明性の確保と対話である。行政の事業のコストや成果を調べて公開し、財源が限られていること、住民自治との役割分担によって協調できることを説いた。住民側はこうした姿勢を理解し、あくまで任意だった地域自主組織は、全地区での結成に至った。また、同組織の活動を大きく後押しした交流センターの設置は、反対する関係者を市職員が夜通しで説得して回り、既存の公民館から転用するかたちで実現した。2008年には一連の実践を後押しすべく、「雲南市まちづくり基本条例」が施行された。この条例では、住民、議会、行政が対等な立場で、互いの意見を尊重し、協働してまちづくりを進めることを明文化している。対話を軸とした合意形成が、慣習としても公的ルールとしても「土」に浸透したことで、新しい実践が生まれた。そこから徐々に、コミュニティを牽引する「火」の種が育った。

雲南市職員だった佐藤満は、「土」から生まれた「火」のアクターの1人である。合併議論のなかでコミュニティ政策の重要性を認識し、地域自主組織などの政策立案や財源確保、まちづくり基本条例の原案づくりと、現場で中心的な役割を担った。原案づくりの過程ではときに軋轢も生じたが、佐藤は他の職員や関係者と協力し、対話による合意形成を図っていた。

まちづくりの勢いが増すなかで生じる軋轢を、潤滑油である「水」の力を発揮することで調整していったのである。このように、個人や組織が持つリーダーシップのタイプは固定化されたものではない。1 人の人物が「土」から「火」となり、必要に応じて「水」の役割を果たすなど、状況に応じて多面的なリーダーシップを発揮する。これは「リーダーシップの成熟」とも呼べるもので、後で詳述する。

「火」や「水」が動き出すと、「風」を引き付けられるようになる。地域自主組織によるまちづくりやキャリア教育が認知され、雲南市は地域活性化に取り組む外部人材との接点ができた。その1人として、地域自主組織の取り組みを「小規模多機能自治」と名付け、その基盤強化と全国各地への普及に尽力した川北秀人が挙げられる。また、2011年に始まった幸雲南塾は、佐藤の部下が他市のビジネスプランコンテストに刺激を受けて発案し、「風」である関東のNPO法人農家のこせがれネットワークとタッグを組んで実現した。そしてここから、民間側の次なる「火」のアクターが生まれる。

代表例が、コミュニティナースカンパニーを立ち上げた矢田明子である。隣の出雲市で看護師を目指していた矢田は、幸雲南塾に1 期生として参加した。矢田が実践・普及を図るコミュニティナースとは、住民

たちと日常的な関係性を深めながら、心身・社会的な健康づくりに貢献する「おせっかい人材」のことだ。

日本では医療介護職が専門分野に特化し、病気や要介護になる前の住民と接点を持ちにくい。矢田は幸雲南塾でこうした課題にアプローチし、隙間を埋めるコミュニティナースのプランを練り上げた。当初は出雲市で実践をしていたが、徐々に雲南市に活動の場を移し、地元コミュニティの「土」に入り込んでいった。

2014年には雲南市主導で中間支援のNPO法人おっちラボが設立された。塾を卒業した若者にコミュニティの新たな担い手となってもらうべく、伴走や住民との仲を取り持つ「水」の役割を主としている。矢田はこのNPOの代表理事に就任し、調整役としても立ち回るようになる。そこで地元住民と対立しがちな「火」の属性を担った部下の孤立や退職を通して、他力本願になりがちなコミュニティの弱さを実感したという。矢田は、以降一定の軋轢はあるものと割り切り、先頭に立って「火」のリーダーシップを発揮することで、新しい事業を次々と生み出していった。

ただ若者の起業はすぐにはわかりやすい芽は出ず、住民の多くは幸雲南塾の効果に懐疑的だった。最大の転機は2015年、卒業生の若手看護師たちによる訪問看護ステーション「コミケア」設立である。当時雲南市には24時間体制の訪問看護ステーションが1カ所しかなく、山間部を中心に在宅医療の空白域が生じていた。起業は地元コミュニティのニーズと合致しており、一気に空気が変わったのだ。コミケアを運営する株式会社コミュニティケアは地域自主組織と連携し、住民の血圧の無料測定や集いの場の運営など、コミュニティナースの実践も同時に進行することで、着実に信頼を得ていった。

コミケアの成功は、おっちラボが行政と連携して外部から人材やノウハウを呼び込み、地域に変化を起こした事例でもある。「水」のリーダーシップが生きた好例となった。このように個別の取り組みが実を結び、地方創生の大きな力学が絡むようになると、移住者が増え、コミュニティに関わるアクターは多様化する。

おっちラボは新しいスタッフの手によって、中間支援を仕組みとして安定させていった。また、より俯瞰的な視点を持った「風」の外部人材が現れ、「雲南ソーシャルチャレンジバレー構想」の推進を後押しした。

おっちラボ現代表理事の小俣健三郎は、2015年に雲南市に移住した新たな「水」のアクターである。

東京で弁護士をしていたが、社会起業に関心を持ち、矢田の誘いでおっちラボの事務局長となった。矢田の下でコミュニティケア設立の支援に携わり、幸雲南塾から起業家を育てる重要性を認識。他のスタッフや雲南市と連携し、経営相談や外部人材の紹介、地域との顔つなぎといった役割を担った。コミケアに続いて、2017年度の塾生はショッピングリハビリ、母親たちの産前産後ケアなど、次々と起業を成功させた。幸雲南塾は当時、地方創生の交付金が投入されるとともに、起業の実績を求められていた。おっちラボは、組織としても「水」の役割を担った。地域が抱える課題は何か、そのためにはどんな事業が必要か。おっちラボは起業家と行政の間に立ち、調整役を果たすことで、多くのチャレンジを生み、地域課題を解決する事業を増やしていった。

また、雲南市は2015年の総合戦略策定にあたり、子ども(キャリア教育)、若者(幸雲南塾)、大人(地域自主組織)の取り組みを「チャレンジ」と総称し、課題解決の人材育成としてまちづくりの看板政策に位置づけた。共著者の山元は、ここで俯瞰的な「風」の役割を担った。佐藤と意気投合して市のアドバイザーに就任した山元は、当時の課題を「チャレンジの分野ごとに行政の管轄部署や携わる民間セクターが異なり、お互いの意思疎通はもちろん、取り組みの内容も共有されていないこと」だと認識していた。山元は市の担当者とともに各チャレンジの関係者を集めたミーティングを開き、課題や視点の共有を通して、今後のまちづくりの方向性を考えていった。住民たちが課題を解決するという基本姿勢を共有し、官民のアクターが協働することで、地方創生の交付金を活用した横断的な政策や事業展開ができるようになっていった。山元は佐藤ら行政職員とともに、こうした動きを「雲南ソーシャルチャレンジバレー構想」というビジョンにまとめ上げ、「チャレンジ推進条例」の施行につなげた。

山元の役割は、多分野のアクターが強みを持ち寄り、協働して社会課題を解決する仕組みの実装だった。しがらみがない外部の「風」だったからこそ、それぞれの取り組みを俯瞰し、大きな共通の目的へと行動を促すことができたのだ。

チャレンジのまちづくりが活発化するなかで、矢田や佐藤、小俣たち雲南市在住のアクターは、外部とのつながりを広げ、さらなる風を呼び込んでいった。その過程で全国の社会起業家や自治体、企業関係者との接点ができ、新たなパートナーが生まれ、チャレンジの連鎖を起こした。アクターたちは、それぞれが有機的につながるネットワークとして機能し、特定の組織や個人に権力が集中していたわけではない。

危機をどう乗り越えたか

順調に進んできたかに思われた「雲南ソーシャルチャレンジバレー構想」への道のりは、COVID-19の感染が拡大した2020年以降、最大の危機を迎えた。外出自粛要請によって人々が集えなくなり、地域自主組織の活動が手足を縛られた。子どもや若者、企業のチャレンジも滞り、慣れないオンラインツールを使いながらの苦戦を強いられた。また、内部のアクターたちを刺激してきた外部との交流が困難になったことも痛手だった。

追い打ちをかけるように、市政運営が大きく揺らぐ。合併後一貫して市民が主役のまちづくりを推進してきた速水雄一市長が2020年11月をもって引退。

後継市長が無投票で就任したが、不祥事によって1カ月持たずに辞職する。市長不在という異常事態を受け、これまでのまちづくりをさらに発展させようと、市職員の佐藤満が立候補するも、対立候補と一騎打ちの選挙戦の末、落選したのである。

佐藤の市政からの退場は、それまでの取り組みが機能不全になってしまう懸念を関係者に抱かせた。

市民のなかには「雲南ソーシャルチャレンジバレー構想」が一部事業者の優遇になっていると批判的な層もおり、新市長が政策を転換させたとしてもおかしくない状況にあった。

しかし結論から言えば、勢いこそゆるやかになったものの、その後もチャレンジの連鎖は続いている。まず長年にわたり耕され続けてきた地元住民のコミュニティの核、地域自主組織は簡単には揺らがなかった。2021年夏に発生した豪雨災害の際には、避難所の開設・運営や安否確認などを円滑に行い、コミュニティを守った。避難に支援が必要な住民について、雲南市との情報共有なども一層進めていくことになった。

担い手の高齢化こそ進んでいるが、自主的な預かり保育など子育て世代向けの事業を始めた組織もある。幸雲南塾も、雲南市在住の起業家たちが、ゼミ形式で若者を指導するSeedラボに発展的解消を遂げ

た。おっちラボは専門的なアドバイスは起業家に委ね、後方支援に回ろうとしている。他にも、インターンシップの大学生と地域をつなぐ新たな中間支援組織が稼働している。企業チャレンジの参画も増え、雲南市には関係企業から4人が出向し、「風」を吹かせている。

以前と比べ、行政が個別のチャレンジに介在することは少なくなった。しかし消極的になったわけではない。「まちづくり基本条例」「チャレンジ推進条例」の2つは引き続き行政の役割を規定しており、新市長もそれを尊重し尽力している。

大きな「火」が消えたことで、自律的で、身の丈に合った小さな「火」があちこちで生まれ始めているのだ。特定の強いアクターに依存しない、新たなリーダーシップの種がいま、あちこちに見られる。

「成熟したリーダーシップ」の育み方

COVID-19や災害、市政の変化という逆風を通じて、危機に強いリーダーシップのネットワークが雲南の地に根付いていたことが証明された。なぜそれが可能だったのか。他の地域でも再現するには何が必要なのか。雲南市の事例をもとに整理すると、次の3点にまとめることができる。キーワードとなるのはリーダーシップの「発現の順序」、「成熟度」、「意思決定の分散」である。

❶「土」を耕し、「火」を灯す。「水」を流して、「風」を呼び込む

コミュニティに最も欠かせないのは、根を張って実践をする「土」の人である。土が耕されていないところには何も生まれない。「土」は元から地域に存在しているため、注目を集めることは少ないかもしれない。

しかし、まちづくりに不可欠なリーダーシップの起点となるのは豊かな「土」であることはここで改めて強調したい。豊かな土壌づくりには、同じ「土」の人のなかでも、異なる意見を持つ人たちの声をお互いに聴き合うことが重要だ。議論の過程から、はっきりした意見や強い課題意識を持つ人が現れる。こうした「火」の種は、初めは軋轢を生むこともあるだろう。すると「土」と「火」が折り合うポイントへ向け、調整役を果たす「水」の人が現れる。対話を通した試行錯誤がないと「火」は頑なになり、「土」も沈黙してしまう。また利害関係を乗り越えるには、共有できるビジョンがあることが望ましい。

コミュニティの「土」が耕され、「火」や「水」が生まれると、多様なアクターが受容される余白も生まれ、外部から人が入りやすくなる。「風」は既存のアクターにはない考えやノウハウをもたらしたり、俯瞰的な視座で解決策を提示したりできる。外部の人や意見を柔軟に取り込むことは、「土」側に対話の習慣があってこそ成り立つ。

雲南市が日本でも屈指の過疎地にもかかわらず活力あるコミュニティとして全国からリソースを引き寄せることができている理由は、「土」→「火」→「水」→「風」という順番でリーダーシップが育まれてきたところにある。コミュニティの課題解決は、外部から目立つアクターを引っ張ってくることではなく、まず足元を見つめ直すことから始まる。

❷リーダーシップの成熟

4 つのリーダーシップには、それぞれ短所もある。

「土」は保守化しやすく、「火」はときに自他を焼き尽くす。「水」は中途半端で、「風」は責任を取らない。それぞれの立場にとどまっているだけでは物事は前に進まない。リーダーシップの特性に振り回されずに状況を動かすには、それぞれが自身の成熟度を上げる必要がある。リーダーシップの成熟度が上がれば、必要な役割が客観的に見えてくる。特定のリーダー像にとらわれず、自らが状況に応じて果たす役割を流動的に変えながら前に進むことができる。

成熟のために必要なのは、先にも述べた通りコミュニティ内での粘り強い対話と信頼関係を構築していく経験である。また、地域やコミュニティを越えて仲間を見つけることも必要だろう。同じ志を持つ人たちと地域や活動領域を越えて出会い、アイデアや経験値を共有しながら切磋琢磨できる関係を築くことで、自身の立ち位置を相対化できる。いわゆる「越境」体験である。すると、目の前の課題に対し、従来の判断に固執せずに役割を発揮できるようになる。

❸意思決定の分散

多様なリーダーシップのネットワークは、異なるタイプのリーダーシップが均衡するかたちで相互作用するときに最も機能する。しかし課題解決の初期段階において、特定のアクターが何役もこなしたり、1 つの組織が仕掛け役となったりすることはやむを得ない。スピード感をもって実績を出していくためだ。雲南市の場合も、行政が率先してコントロールタワーとなり、小規模多機能自治やチャレンジの推進を図ってきた時期があった。しかしリーダーシップの成熟やアクターの多様化が進んだタイミングで、意思決定がそれぞれのアクターに委ねられるようになった。

地域社会という大きなコミュニティのなかに、「土」「火」「水」「風」の要素を備えたリーダーシップが埋め込まれている状態であれば、まちづくりの理念が共有されているだけで十分であるとも言える。それぞれのコミュニティが実践をし、外部ともつながり、新たなアクターを引き付けていくからだ。そうしたすべての営みが、次の土壌を育んでいく。積み重ねてきたリーダーシップの成熟とアクターの多様化、そして意思決定の分散はすべてリンクしているのである。

2023年5月に雲南市役所で次期総合計画のキックオフフォーラムが開催された。合併時に策定された第1 次、当時の市長のリーダーシップによってできた第2次に次ぐ、第3次の総合計画をつくろうとしている。キックオフフォーラムには、老若男女の市民や民間セクターの関係者約100人が集い、熱気の中で協働のまちづくりを進化させることを確認し合った。策定の中心となる委員のメンバーは20人中9人が女性で、20代の若手もいる。

総合計画は2025年からの10年間を見据え、より住民に身近で実効性のあるものを目指している。これまでの10年間で「土」「火」「水」「風」のリーダーシップが牽引してきたものは、時間をかけて土地になじんできた。土壌はこれからも耕され、豊かになり、その肥沃な土壌がまた次なるアクターを育むだろう。成熟したリーダーシップのつながりはこうした循環を生み出す起点となり、これからも市民主導の新しいまちづくりを支えていく。(文中敬称略)