今日、都市は急を要する多数の社会課題に直面している。それらの解決のためには組織やセクターが垣根を越えて協力しながら取り組んでいかなくてはならない。都市が縦割りの慣習を取り払い問題の分析と解決のプロセスを加速させるツールやテクニックを紹介する。

※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 05 コミュニティの声を聞く。』より転載したものです。

ジョリット・デ・ジョン

エイミー・エドモンドソン

マーク・ムーア

ハンナ・ライリー・ボウルズ

ジャン・リブキン

エバ・フラビア・マルチネス・オルベゴーゾ

サンチアゴ・プリード=ゴメス

カナダ中西部アルバータ州の都市カルガリーのナヒード・ネンシ市長は 2018年夏、メンタルヘルスと依存症をめぐる問題の解決を 3期目の柱に掲げた。北米各地の都市と同様、カルガリー市もメンタルヘルスの危機に直面していた。精神疾患にはスティグマ(差別や偏見といった社会的烙印)がつきまとっており、心に不調をきたしても人々はなかなか助けを求めようとしない。依存症の問題も増加・深刻化するなか、鎮痛剤オピオイドの蔓延により、カルガリー市では週平均 3.5人が過剰摂取によって死亡していた。

ネンシ市長は医療システムを動かす正式な権限を持たなかったが、公的機関や営利企業、非営利組織の関係者を招集することならできた。ただ、部署や組織、セクターを横断して連携し、持続可能な解決策を生み出すには、多大な時間と労力が必要だ。人命を救うためには、一筋縄ではいかないコラボレーションに着手し、それを推し進めていく方法を見つけなくてはならなかった。

ネンシ市長は、地域との関係構築を担当するコーディネーターのナンシー・クローズをリーダーに任命すると、カルガリー市が直面するメンタルヘルスと依存症問題に取り組むチームを結成し、人間を中心に据えた包括的戦略を立案するよう指示した。市長とクローズは、チームに幅広い視点を取り入れようと、社会変革を目指すカルガリー都市圏のユナイテッド・ウェイ支部、カルガリー・ホームレス財団(Calgary HomelessFoundation)、アルバータ州保健省、警察署、社会的ニーズに対応する市の事業組織カルガリー・ネイバーフッド(CalgaryNeighborhoods)の代表者を招集した。また、精神疾患と依存症で苦しんだ亡き夫について講演を行い、同じ悩みを抱える人々の健康向上を目指している地域の活動家にも参加を要請した。

招集されたチームメンバーはまず、与えられた課題の大きさに圧倒された。問題の複雑さについて情報を収集・分析するだけでなく、細分化された既存の対策の全容を把握し、それらが成果を出していない背景と原因を解明する必要があったのだ。州政府、カルガリー市当局、非営利団体、民間企業がさまざまなサービスを提供していたが、相互の調整や連携はほとんど図られていなかった。そうした組織の大半は、特定の問題(依存症や精神疾患、ホームレスなど)や対象(若者、先住民、退役軍人など)に的を絞り、提供しているサービスや介入の仕方(予防、シェルター、治療など)も固定化されていた。

チームは話し合いを重ねたが、収拾がつかなかった。組織やサービスごとに対策が分断されていたために全体像が把握できず、オピオイド過剰摂取による死亡者の削減や、精神疾患と依存症に関連する制度上の問題改善に向けて、適切な規模でしかるべき範囲を対象に実施されているかどうかを判断するのは容易ではなかった。最もリスクが高い人々に対する最も有効な介入手段が何かを特定することができないでいた。さらには、サービスの統合が不十分なせいで、介入手段がしかるべき効果を発揮できていない可能性もあった。加えて、この問題解決のために集められた資金が、有効性、効率性、公平性を最大化するかたちで配分されているかの判断も不可能だった。

世界各地の都市を率いるリーダーもまた、ネンシ市長と同じ壁に直面している。それは、より大きくやっかいな社会情勢から生じる、既に表面化した緊急の問題に対してどのように取り組むかという課題だ。そうした問題に取り組むには、市全体で部署や機関、セクターの垣根を越えた、さまざまなステークホルダーとの協働が必要だ。そして、地域社会の前に立ちはだかる困難をともに乗り越えていくには協調と団結が不可欠だが、それ自体がまた、手強い課題となっている。

自治体は、人集めはできても実際に活用できるリソースは乏しいことが多い。その原因は予算不足と権限の制約だ。とりわけ、政府内の部署や階層によって管轄が分けられ、現場の裁量権が小さい場合、組織やセクターの垣根を越えたコラボレーションを指示する役を担う者がいない状況に陥りがちだ。自治体のリーダーは横断型コラボレーションの必要性を認識しながらも、それを構築・維持する最善の方法がわからない。

組織やセクターの垣根を越えたコラボレーションをどうやって実施すればいいのかという問いに対しては、簡単で普遍的な答えは存在しない。しかし、さまざまなコラボレーションが直面する難題のタイプには明確な共通点がある。本稿著者らはハーバード・ビジネススクールならびにハーバード・ケネディスクールの研究者として「ブルームバーグ・ハーバード都市行政リーダーシップイニシアチブ」に参加し、2018〜2020年にかけて、アメリカ、カナダ、アイスランド、イギリスの都市における30の横断型コラボレーションと協働した。うち10の横断型チームを毎年ニューヨーク市に集め、各チームがゴールやセオリー・オブ・チェンジ(変化の方法論)、コラボレーション能力についてじっくり考えるセッションを実施した。その後は進捗状況を見守り、彼らが直面した障壁やその突破方法を考察したほか、面談や調査、グループ活動、視察を通じて、コラボレーションの促進要因と阻害要因について深く理解していった。

その結果、重要なことが明らかになった。それは、コラボレーション能力を獲得するには、練習を重ね、継続的に手入れをし、進捗状況とゴールを繰り返し見直すことが欠かせないという点だ。スポーツと同じで、ウォームアップならびにクールダウンの時間と、適切な筋肉群をストレッチするためのツールが必要である。本稿では、「コラボレーション力」を鍛えるプロセスとツールを紹介していきたい。その説明にあたっては、ケーススタディとして取り組んだカルガリー市のチームを取り上げる。コラボレーションの筋肉を鍛えるトレーニングでは、分析エクササイズとランク付けエクササイズに取り組む。この 2つのエクササイズによって、組織やセクターの垣根を越えた横断型コラボレーションに挑むリーダーたちは、成功の促進要因と障壁の両方を理解することができる。

都市におけるコラボレーション

私たちが関心を寄せるのは、地方自治体における横断型コラボレーションだ。地方自治体というものは、横断型コラボレーションの実践に大いに依存している。地方自治体単独で問題解決に必要な権限やリソース、専門知識を十分に備えているケースはほとんどないため、自治体外のパートナーとの協働は不可欠である。

コラボレーションといっても、その構成や目的、体制は千差万別だ。構成については、官官連携から、官民共同の取り組み、コレクティブ・インパクト実現を目指すモデルまで幅広い。目的については、アイデア交換と政策立案を重視したハイレベルな戦略面での協働から、統合された作業プロセスを丁寧に構築していく事業提携までさまざまだ。体制については、分散型のネットワーク形式のものもあれば、ハブ・アンド・スポーク方式で中核となる組織が主導するケースもある。また、コラボレーションを支えるバックボーン組織が存在する場合もある1。

組織やセクターの垣根を越えた横断型コラボレーションは大きな注目を集めてきた。しかし、この分野の研究はまだそれほど進んでおらず、他と比べて特に優れたアプローチがあるというエビデンスはほとんどない。ただし、協働の特徴から効果を予測できるかという視点で考察された研究はある2。

ガバナンスに関する文献では、組織の垣根を越えた横断型コラボレーションの目的と体制が検証されているのに対し、組織行動に関する文献ではチームのダイナミクスが果たす役割に焦点が当てられている。これら一連の研究からは、チームパフォーマンスを左右する重要な条件が提示されている。たとえば、チームの設計と立ち上げは、継続的なチームの管理よりも、最終的なパフォーマンスに大きな影響を与えるという。出だしの段階でチームの構成や目標設定、作業プロセス、役割分担、コミュニケーションに細心の注意を払っておくとのちに成果として表れる可能性が高い一方、そうした準備段階を省いて一気に取り組みに着手した場合には失敗の確率が飛躍的に高くなる3。

チームの効果に関する文献が主に対象としてきたのは、比較的よく組織化され、長期的に安定し、境界線がはっきりと引かれたチームだ。しかしここ 10年で研究が盛んになったのが、特定の組織や分野の垣根を越えた「チームづくり」である。こちらの場合は、異なる組織を代表する多様なメンバーが、より流動的な組織構造の下、限られた期間内に問題に取り組むチームに重点が置かれている4。

ガバナンス専門研究チーム(本稿共著者のジョリット・デ・ジョンを含む) が、犯罪撲滅を目指す分野横断的コラボレーションを調査したところ、そのチームメンバーは根本的なパラドックスに悩まされていたことがわかった。それは、所属組織の視点を生かすことを求められると同時に、協働しているチームのなかで

新たな視点で問題を捉え直すことも期待されるというパラドックスだ5。このような状況は3つの難題を招く。1つ目は、問題解決に向けた取り組みの本質についてメンバー同士の考えをすり合わせなくてはならないことだ。問題は何なのか、いかにしてともに解決できるのかを考えなくてはならない。2つ目は、所属組織の外の人たちとの協働事業に関わる一方で、所属組織の上司に対しての説明責任が生じること。3つ目は、チームの全員が同じ文脈を共有し、相互の考えを理解し、信頼し合うべく全力を注ぎ込まなくてはならないこと。

こうした難題は手に余るものになりうるが、それらが必ずしもチームのなかで認識されているとは限らない。対処法も克服法もわからないままこうした難題を抱え込んでいるうちに、ストレスが募り、チームの前進が妨げられる可能性もある。こうした難題に苦しむ横断型コラボレーションを救う方法がある。たとえば、ジョンズ・ホプキンス大学とハーバード大学による研究で、ヘルスケア分野では組織の垣根を越えた多様な横断型チームがお互いに協力して問題解決にあたったほうが、効果的な実践につながることがわかった6。成果を挙げたチームは、解決策をたずね合い、万策尽きたときの打開策を共有し、前に進むためのリソースやアイデアをお互いに提供し合っていた。

ガバナンスに関する研究と、組織行動ならびに公共管理の理論を組み合わせることで、以下のような横断型コラボレーションの特徴が明らかになった。

- 取り組み当初からチームの構成、目標設定、作業プロセス、役割の定義、コミュニケーションに細心の注意を払っておけば、それがのちのち功を奏する

- 協調的な問題解決や、アカウンタビリティ、チームプロセス(目標設定、役割分担、意思決定、フィードバックなどを含む目標達成までの一連の活動)に関する固有の問題が、チームの足を大いに引っ張る可能性がある

- 継続的な学びや探究を重視する姿勢や、協働して問題解決に挑むことが、そうした難題の克服とチームパフォーマンスの向上に役立つ

本稿ではこうした知見をもとに、オピオイド危機の解決を目指すカルガリー市のチームの事例を通じて、都市部で横断型コラボレーションに着手するためのプロセスを描いていきたい。

2種類の分析エクササイズ

カルガリー市のチームは「ともに考え、ともに行動する」という、重要な2つのタスクを突きつけられた。多様な情報源を一本化し、問題をめぐるさまざまな考え方をすり合わせ、確実な協働的解決策をデザインすること、新しい解決策を実行に移すために、より多くの関係者を動かすチームとして機能することが求められた。多様な人々で構成された新しいグループがともに考え、ともに行動するのがどれほど困難であるかを私たちは知っている。信頼関係の構築や、問題意識を共有すること、必要なリソースや支援の確保など、多くの課題が横たわっている。

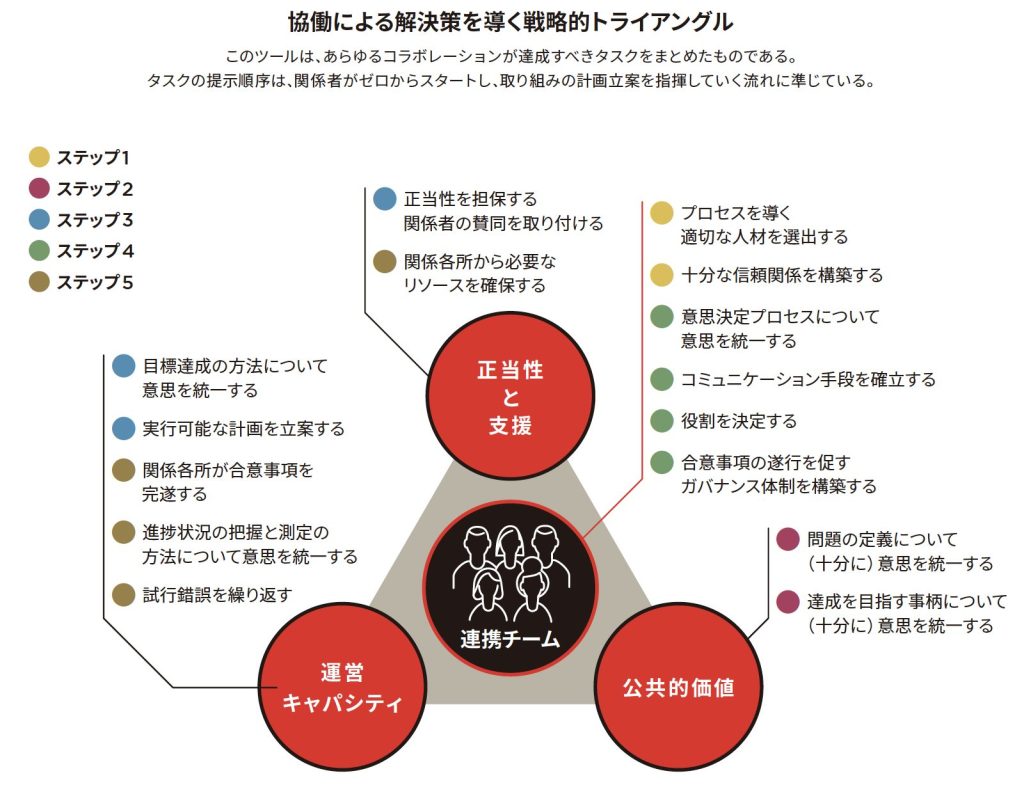

それらを乗り越えるために私たちが考案したのが、チームを対象にした 2種類の分析エクササイズだ。 1つは「協働解決に向けた戦略的トライアングル」、もう1つは「障壁の優先順位付けツール」である。各ツールとも、公共管理とチームの構築・活用に関する学術研究を土台にしているが、公的セクターで協働を進めていくにあたり、直面する課題に適用し、実地テストを行った。

戦略的トライアングル

戦略的トライアングルはもともと、公的機関で権限を持つマネジャーが特定の戦略的課題の重要事項に向き合うときのツールとして考案されたものだ7。この戦略的トライアングルの概念的フレームワークと用語は、チームにも応用できる。また、市民のためにさらに大きな価値を創造するため、問題解決を目指すコレクティブな取り組みを見直して、より効果的なアプローチを見つけるのにも役立つ8。戦略的トライアングルのフレームワークでは、社会問題の解決における3つの側面である「公共的価値(publicvalue)」、「正当性と支援(legitimacy and support)」、「運営キャパシティ(operational capacity)」に着目している。

●公共的価値

コラボレーションが社会にもたらそうとしているポジティブなアウトカム(成果)。コラボレーションが実行された場合に、個人およびすべての人にとって、社会福祉や公正性が最終的にどの程度向上するかということだ。その実現のためには、協働に取り組むメンバーが、立ち向かう社会情勢について、また問題の改善や恒久的な解消に向けて集団で何をすべきかについて合意している必要がある。

●正当性と支援

取り組みに着手し、規模を拡大しながら継続していくために必要となる正式な権限、財源、公的・政治的な支援。誰の許可が必要なのか。必要とする法的、経済的、社会的、政治的な支援は誰が提供できるのか。協力者、反対者、中立の立場にいる人は誰か。守るべき価値をさまざまな角度から掘り下げることで、誰の認可や資金、承認が必要なのかが特定でき、どのような反対意見を受け入れるべきか、あるいは調整すべきかが見えてくる。

●運営キャパシティ

問題に対する既存のアプローチに必要な変更点。現行オペレーションの維持・拡大・再調整はもちろん、少なくともその地域には存在しなかったリソースやスキルなど、新たな力を生み出すことも必要となるだろう。

戦略的トライアングルが示しているのは、協働の設計と実行に向けて考え、行動するためのシンプルなロジックだ。すなわち、達成すべき公共的価値を見定め、達成に向けた構想を描き、着手に向けて正当性と支援を確立し、遂行のための運営キャパシティを構築する道筋が描かれている。ただし、ロジックが単純だからといって、実行も容易だとは限らない。実際、戦略的トライアングルの要件を満たすためには、広範囲にわたって情報を収集・共有し、事実や価値についての意見の相違にうまく対処し、創造的アイデアと建設的な話し合いを取り入れながら、進歩していく必要がある。

カルガリー市のチームも他の多くのケースと同様、出だしで戦略的トライアングルを活用したことで、チーム内の行き違いや紛議が減ったどころか増えたことに気がついた。それと同時に、問題についての潜在的な相違も多数浮き彫りになった。チームメンバーは初回の会合後には希望を持ちつつも、問題の認識や効果的な改善策についての食い違いを乗り越えるのは容易ではないという不安を抱えていた。チーム内に摩擦が生じ、何に注力すべきなのか、誰をメンバーに加えるべきか、どのように各組織と関わるべきかといった議論での意見の相違は、乗り越えられないように思われた。

カルガリー市のチームは、問題解決に挑む自分たちが協働をめぐる自身の問題を解決できないようであれば、市に蔓延する依存症やメンタルヘルス問題など解決できるわけがないと頭を抱えた。ネンシ市長が掲げた課題をクリアするための行動計画を無事に立案するには、生産的なチームをつくり、建設的な協働を阻む障壁を乗り越えなくてはならない。戦略的トライアングルによって、議論すべき問題はもちろん、チームとして何に取り組むべきかが明らかになった。

コラボレーションの行く手を阻む障壁

実行可能な協働戦略づくりにてこずっている間に、チームの勢いが削がれてしまうことがある。問題意識を共有したり、進むべき道を切り拓いていく段階が難航したりすると、どうしても時間の無駄に思えてしまう。コラボレーションが停滞している原因が特定できないと歯がゆいし、話し合いがかえって状況を悪化させることもある。

行く手を阻む障壁を突き止めて策を講じれば、コラボレーションの失敗を事前に防げる可能性がある。私たちが調査した30の事例から、横断型コラボレーションに共通する15の障壁が明らかになった。それらについて、カルガリー市の取り組みの文脈に当てはめて説明していきたい。

●「公共的価値」に関連した障壁

①問題の定義をめぐる意見の相違

市のチームは、市長から薬物乱用対策を一任されたものの、その背景にある潜在的要因や、ホームレス問題や精神疾患、失業といった関連する問題にどの程度踏み込むべきかがわからなかった。

②成果をめぐる意見の相違

成果の定義がメンバーによって異なり、問題の認知度向上が成果だと言う人もいれば、提供サービスの連携や、メンタルヘルスの改善を成果だとする人もいた。

●「正当性と支援」に関連した障壁

③正当性を担保する関係者から同意を取りつける難しさ

市が支援の検討を開始してすぐに、チームはコミュニティからの賛同が得られているかはもちろん、権限を持つ組織からの政治的・財政的な支援があるのか不安を覚えた。

④関係各所から必要なリソースを確保する難しさ

取り組みに賛同してくれる組織や団体を精査するうちに、戦略のズレが、全体的なリソース配分のズレにつながっていることに気づいた。市のソーシャルセクターは総力を挙げて問題解決に挑んでいたが、全体として成果が得られていないうえに、キャパシティも既に限界で、さらなる支援活動を求められるような状況ではなかった。

●「運営キャパシティ」に関連した障壁

⑤目標達成の手段をめぐる意見の相違

これはチームの二重の課題となった。チームとして前進して計画を立案するには、能力を結集する方法を見つけなくてはならなかった。とはいえ、情報や専門知識があったところで、追加の仕事を引き受ける時間も予算もない。さらに難しいのは、広範囲におよぶ組織ネットワークが協力しながら取り組んでいけるよう、計画実行に必要な仕組みやプロセスを改めて考え直す必要があったことだ。

⑥実行可能な計画を策定する難しさ

時間の制約があるなか、メンバーはいつ行動計画を策定する時間を取れるのか、話し合いに含むべき関係者は誰なのかがよくわからなかった。

また、計画の実行のために広範に及ぶ組織ネットワークが必要とするキャパシティについては、関係組織とさらなる協議を重ねる必要があった。

⑦責任の所在をめぐる問題

チームが計画をめぐって合意に至ったとしても、全員がそれを実行に移す保証はない。詳細な行動計画がないなか、全員に役目を果たすよう責任を課すのは難しいのでは、という声も挙がった。まず、計画がまだ具体化していない状況でチームの全員が最後までやり通すだろうか? 次に、多種多様な組織からなる規模の大きいネットワークが計画を受け入れ、それを実行するだろうか?

⑧成果の把握と測定の方法をめぐる意見の相違

横断型チームの場合、協働が進捗していると考える人もいれば、成果がまったく見られないと感じる人も出てくるだろう。市のチームは、成果を想定して測定の方法を検討する前に、「何をもって成果とするか」という定義がチーム内で統一されていることをまず確認する必要があった。

⑨試行錯誤しながら計画を進めていく難しさ

行動計画の策定は出発点であって、到達点ではない。計画が実施段階に移った後は、チームは学びながら調整を加えていかなくてはならない。カルガリー市のチームはその点を踏まえ、彼らのために設計された短期的な試験プロジェクトを行い、行動しながら学び、計画を調整するプロセスに意図的に力を注いだ。

●「連携」に関連した障壁

⑩適切な人材の不足

市のチームが連携について検討を始めた当初、メンバーは能力と専門知識を兼ね備えているという自信を持っていたが、やがて適切な人材がもっと必要なのではないかと不安を覚えるようになった。所属組織を代表してチームに参加するのは、自分ではなく他に適切な人がいるのではないか、他の関係者もチームに招へいすべきではないかと考えたのだ。

⑪信頼関係の欠如

市のチームは、初顔合わせの段階で既に、協力していけるだけの信頼関係が存在していたが、意見の相違に向き合うなかで、その信頼を徐々に深めていったといえる。チームの全員が互いの能力と知識を認め合っていた。

⑫コミュニケーション手段の欠如

多様性にあふれるチームが新たに発足した場合は、全員の条件に適した作業プロセスや打ち合わせの日程、コミュニケーション手段をすり合わせる必要がある。カルガリー市の場合は、対面の打ち合わせを土曜日に開催するのが一番だということになった。

⑬意思決定プロセスをめぐる意見の相違

市のチームメンバーは初め、自分たちに意思決定権があるのかどうか、わからなかった。

⑭業務と責任の分担をめぐる意見の相違

行動計画がなく、誰が何をするのかも不明なため、役割を定め、業務の分担や責任の所在を決定するのに難航した。

⑮アカウンタビリティを促す仕組みの不備

自分たちのチームに、すべての関係者が各々引き受けた役割を本当に実行しているか確認する仕組みをつくる権限があるのかどうか、不明瞭なままだった。

カルガリー市のチームがたどった経緯は、30都市の横断型チームの調査で見出された特徴がわかりやすく表れている。他の都市もそれぞれ、交通網の見直しや、インクルーシブな経済成長戦略の構築、若者の失業者削減、学校外でのプログラムの普及など、複雑で分野横断的な問題に取り組んでいた。

以上のような15の共通障壁を特定したあと、私たちは戦略的トライアングルの各項目において特定の段階で使えるツールを考案し、各チームが課題を分析して解決策を見出すサポートを行った。

分析ツールを活用する

ここで紹介するツールは、チームが自分たちの協働プロセスを描写・分析し、内省的な議論を導くものだ。これにより、異なる視点が浮かび上がる。チームの協力によって開発、テスト、改良を行った2つのツールは、お互いに連携し、相互に補完し合う。1つ目は、戦略的トライアングルに改良を加えてコラボレーション向けに特化した「協働による解決策を導く戦略的トライアングル」だ。続けてそのアプローチを進めていく際に突き当たるであろう障壁を見極め、重視すべき項目を順位付けるために「障壁の優先順位付けツール」を活用する。プロセスを反復することで、横断型チームの進歩を妨げる具体的な障壁を突き止め、話し合い、協力しながら解決していく。私たちは、こういった支援ツールが簡単な答えを提供するものだとは思っていない。むしろ、問題点を特定して解消し、よくある落とし穴を回避するために必要な視点を浮き彫りにしてくれるものである。

協働による解決策を導く戦略的トライアングル

コラボレーションの際に最も頻繁に現れる障壁を戦略的トライアングルという枠組みに当てはめることで編み出した専用の分析ツールが「協働による解決策を導く戦略的トライアングル」だ(下図「協働による解決策を導く戦略的トライアングル」を参照)。

このツールを使えば、コラボレーションにおいて完了すべきタスクの全容がつかめる。図に示された15 のタスクが、上述した15の共通障壁と対応していることにお気づきだろうか。他にもコラボレーションが直面するタスクは存在するが、本稿で挙げたものがコラボレーションの形成に不可欠なものであると私たちは考えている。タスクの提示順序は、関係者がゼロからスタートし、取り組みの計画立案を指揮していく理想的な流れに準じたものだ。

まず「公共的価値」から考えていきたい。カルガリー市のチームは、公共的価値について異なる定義があることを踏まえ、その相違点を特定することで、自分たちにとって公共的価値とは何かという定義を明確にした。それは、精神疾患や依存症に苦しむ当事者やその家族、コミュニティに対し「希望を与えること」と「支援を強化すること」だった。また、成功の定義を「スティグマの軽減」、ならびに「教育と健康の向上」とすることで合意した。次に、「正当性と支援」を考えていこう。カルガリー市のチームは、取り組みの優先順位を決定し、必要な支援とリソースを確保するべく、コミュニティと協議するプロセスを最初のステップとして検討した。

最後は「運営キャパシティ」だ。チームは当初、追加資金の獲得が最重要事項だと考えたが、資金が必要とはいえ、それだけでは不十分だと思い至った。運営キャパシティには、情報、専門知識、利用者との連絡手段、コミュニティ、コミュニケーション手段、施設、いざというときの移動手段なども含まれる。輪をかけて難しいのは、そうしたリソースのベストな組み合わせと配置を編み出すことだった。そのためには、理想的な成果から逆算して既存の細分化された運営システムを分析するといったアプローチで、安定した作業計画を作成する必要があった。

協働による解決策を導く戦略的トライアングルは、異なる要素を調整するために考案されたツールだ。すべてがうまく調和しているか、欠けているものはないかを確認できる。たとえば、協働において公共的価値が提案されていたとしても、それを実現するための運営キャパシティが不足しているかもしれない。重要な役割を担う関係者が運営方法には合意していても、受益者のニーズが満たされているかや、公共的価値をめぐる提案については意見が分かれている可能性がある。協働による解決策を導く戦略的トライアングルは、協働のハードルを下げることはないかもしれないが、長期的に見れば連携の有効性を高めてくれるのは間違いない。このフレームワークは流動的なものだ。ツールを使った分析エクササイズを見直せば、アプローチの調整を絶えず行いつつ、変化する環境の中で学びながら進むことができる。

障壁の優先順位付けツール

協働による解決策を導く戦略的トライアングルは、チームの基本的タスクとアプローチの全容を描き出すのに役立つ。一方、障壁の優先順位付けツールは、未解決の問題を浮き彫りにし、取り組むべき障壁の優先順位を決定して、作業の調整を可能にする。結局、問題に対する見方も重視する障壁も人それぞれだ。各種問題の定義をすり合わせることを難しいと感じるメンバーもいれば、信頼関係の構築に悩むメンバーもいるだろう。組織からの支援獲得に苦労するチームもあ

れば、集団としての体制づくりや役割と責任の分担が難しいと考えるチームもある。頭を抱えたくなる問題が同時に発生することもあれば、時間とともに変化することもあり、受ける影響も人それぞれ異なる。ならば、課題をはっきりさせてそれについて話し合ったほうがいい。障壁に優先順位をつけ、話し合いを重ねれば、うまく乗り越えることができるだろう。

●順位をつける

私たちはカルガリー市チームの全メンバーに、前述した15の共通障壁について検討し、難易度の高い順にランク付けしてもらうことにした。率直に回答できるよう匿名とし、対面とオンラインの両方で調査を実施した。その後ファシリテーターが結果を集計し、メンバーの回答数に応じて難易度の最も高い障壁と低い障壁を示したグラフにまとめた。

●議論

障壁ランキングの調査結果を発表すると、たいていはメンバー内で議論が起きる。漠然と感じていたものの口には出さず、避けて通っていた不一致が表面化するからだ。ランキング上位の難易度の高い障壁が明るみになると、最も話しづらく、最も重要な議論が誘発される。さらに、難易度の最上位と最下位の障壁が視覚化されると、メンバー間に存在する考え方の違いが見事に浮き彫りになる。

ツールがこうした結果を明らかにすることで、チームにとって大きな意味を持つ議論に火がつく。調査は匿名で行われ、結果のデータも課題をめぐる大きな文脈で提示されるため、潜在的な懸念が表面化しても個人と結びつけられることはない。また、障壁の優先順位付けツールを用いると障壁が明確になり、そうした状況は横断型コラボレーションにつきものであることが共有される。障壁があるのはあたりまえで、自分たちの取り組みが崩壊している証拠などではないと考えられる。このようなエクササイズは、チームにとって最も切迫した課題を確認し、ある課題についてメンバー全員が必ずしも同程度の難しさを感じているわけではないことを認識するのに役に立つ。

障壁について議論をすることで、チームでそれらを乗り越えられるという信頼と自信が育つ。そして、障壁に突き当たるのは当然だと思えるようになる。障壁など珍しくなく、自分たちだけが苦慮しているわけではない。不可避とまでは言わないまでも一般的な通り道なのだ、と。こうした話し合いにあたっては、ルールを設定したほうがいい。たとえば、自分の考えを主張するのではなく、他の人の立場についてオープンな質問を投げかけることを参加者に求めるのも一案だ。私たちがこうした議論を深める際に用いた質問には、「障壁に関する調査結果で意外だと思ったもの、あるいは興味深いと思ったものはどれか」「自分の考えを裏付けたのは何か」などがある。

教訓を実行に移す

私たちの主導の下、カルガリー市のチームはニューヨーク市でこのような話し合いを行ったあと、2019年2月から隔週ミーティングを開始し、特定した障壁に取り組んだ。チームはまた、他の関係者の参加を促すために対話を公開することにした。そしてフォーラムを立ち上げて問題の定義の共有を図り、自分たちが提案した行動計画を吟味し、公務員やコミュニティリーダーからフィードバックを収集した。こうしたことが、提案する公共的価値をはっきりさせ、障壁の特定、支援獲得を同時に進めるうえで役立った。続く数カ月間で彼らが専念したのは、コミュニティ全体の戦略構築ができる、最高の連携チームをつくることだ。2019年5月に連携チームは、社会サービスに存在するギャップの把握と特定を目的としたコミュニティ聞き取りプロジェクトを開始し、協働の方法を見出すべく、80人を超える慈善家を集結させた。

連携チームは、結束を強めたことと協働的な解決策を明確にしたことで、アイデアを実行に移すための支援とリソースを無事に確保した。カルガリー市議会は 2019年、特定の対象への早期介入を通じてメンタルヘルス問題の周知と依存症防止に取り組むプロジェクトに対し、300万カナダドルの予算案を承認した。また、メンタルヘルスと依存症の新たな解決策を見出すための短期集中パイロットプロジェクト用に、100万カナダドルの予算案も併せて市議会で可決された。他にも複数のコミュニティから 27万5000カナダドルの資金提供を受け、2020年には31件のプロジェクトを 2度にわたって実施した。取り組みの事例としては、若者向けメンタルヘルスツールキットの提供や、移民家庭の精神的サポートのための通訳派遣、職場でのスティグマ軽減キャンペーンのほか、カルガリー市公立図書館で地域住民の心身の健康をサポートするコミュニティウェルネスデスク設置などがある。

こうしたプロセスを通じて、連携チームはいっそう団結し、問題そのものと効果的な(またはそうではない)手法について理解を深めた。パイロットプロジェクトで得られた教訓が「メンタルヘルスと依存症に取り組むコミュニティアクション戦略(Community Action on Mental Health and Addiction strategy)」の土台となった。これはカルガリー市とコミュニティ組織の連携により実現した包括的な政策アジェンダで、社会サービスの緊密な統合を目指している。この戦略は2021年に市議会に提案する予定となっている[2023年3月に承認]。

2020年に入って新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが起きると、地方自治体とアルバータ州の緊急対応サービスは同ウイルス関連の支援戦略を打ち出し、年中無休24時間対応の一元管理ホットラインをスタートさせた。電話やテキストメッセージ、オンラインを使って州民がメンタルヘルスの支援を受けられる態勢を整えたのである。メンタルヘルスと依存症に取り組むコミュニティアクションは、メンタルヘルスと依存症問題に対応するための新たなアイデアをテストする 14件の短期集中パイロットプロジェクトに資金を提供して後押しをした。プロジェクトを選定し資金を提供したのは、カルガリー市を含む 6つの地元資金提供団体で構成されたコミュニティ投資協議会(CommunityInvestmentTable)だ。パートナー団体は2カ月以内に再度集まり、メンタルヘルスと依存症に関連した感染予防の取り組みは、長期計画やアクションと切り離して実施されるべきではない点を確認した。

カルガリー市のチームは、スタート直後の混乱を乗り切り、コラボレーションを阻む障壁を見事に乗り越えた。しかし、やるべきことはまだあることをメンバーは認識している。新型コロナウイルスのパンデミック、身体的距離の確保を求める措置、景気の後退、 2020年に噴出した社会不安によって、世界各地では精神疾患と薬物乱用が増加する事態となった。しかしカルガリー市では、こうした問題を軽減できる仕組みがかつてないほど整っている。明確なセオリー・オブ・チェンジと管理の枠組み、連携の強化、プロジェクト実施のための新予算、学びと調整の継続的なプロセス、取り組みの最新情報を提供するウェブサイトと、チームは大きな進歩を遂げた。

組織の垣根を越えた横断型コラボレーションが難しいのは、取り組もうとしている社会問題があまりにも大規模で、緊急性が高いからだけではなく、チームメンバーの問題に対する見方もばらばらだからだ。実際のところ、問題の理解や解決策において、どのような食い違いが起きているのかを認識していないケースがほとんどだ。チーム内に多様な意見が存在すれば、コラボレーションの大きな強みにもなりうるだろう。ただしそれは、食い違いを浮き彫りにして議論のきっかけにした場合に限られる。そのプロセスを後押しするのが、本稿で私たちが提案した分析ツールである。

これにより、チームは協働的な解決策の前に立ちはだかる障壁を見定め、分析し、乗り越えられるようになる。その結果、人々の暮らしが向上し、人命を守るための道が切り拓かれることを私たちは願っている。

【翻訳】遠藤康子

【原題】Building Cities’ Collaborative Muscle(Stanford Social Innovation Review, Spring 2021)

【イラスト】Illustration by Mark Harris

注

1 John Kania and Mark Kramer, .Collective Impact,. Stanford Social Innovation Review, Winter 2011邦訳:「コレクティブ・インパクトジョン・カニア、マーク・クラマー、『これからの「社会の変え方」を、探しにいこう。』2021年、SSIR Japan)。; John J. Forrer, James E. Kee, and Eric Boyer, Governing Cross-Sector Collaboration, San Francisco: Jossey-Bass, 2014; Eugene Bardach, .Developmental Dynamics: Interagency Collaboration as an Emergent Phenomenon, Journal of Public Administration Research and Theory , vol. 11, no. 2, 2001; Robert Agranoff, Collaborating to Manage: A Primer for the Public Sector, Washington, DC: Georgetown University Press, 2012.

2 Keith G. Provan and Patrick Kenis, .Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness,.Journal of Public Administration Research and Theory , vol. 18, no. 2, 2008; Forrer, Kee, and Boyer, Governing Cross-Sector Collaboration.

3 J. Richard Hackman, .Why Teams Don.t Work,. in R. S. Tindale et al., eds., Theory and Research on Small Groups(Social Psychological Applications to Social Issues), vol. 4, Boston: Springer, 2002; Clayton P. Alderfer, .An Intergroup Perspective on Group Dynamics,. in Jay Lorsch, ed., Handbook of Organizational Behavior, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1983; Chris Argyris, Knowledge for Action: A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change, San Francisco: Jossey-Bass, 1993; Amy C. Edmondson, .Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams,. Administrative Science Quarterly, vol. 44, no. 2, 1999; Linda Argote, Deborah H. Gruenfeld, and Charles Naquin, .Group Learning in Organizations,. in M. E. Turner, ed., Groups at Work: Advances in Theory and Research, New York: Erlbaum, 1999.

4 Amy C. Edmondson, Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy, San Francisco: Jossey-Bass, 2012.

5 Maurits Waardenburg, Martijn Groenleer, Jorrit de Jong, and Bas Keijser, .Paradoxes of Collaborative Governance: Investigating the Real-Life Dynamics of Multi-Agency Collaborations Using a Quasi-Experimental Action-Research Approach,.Public Management Review, vol. 22, no. 3, 2020.

6 Michaela Kerrissey, Anna T. Mayo, and Amy C. Edmondson, .Joint Problem-Solving Orientation in Fluid Cross-Boundary Teams,. Briarcliff Manor, New York: Academy of Management Discoveries, 2020.

7 Mark H. Moore, Creating Public Value: Strategic Management in Government , Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995; Mark H. Moore, Recognizing Public Value, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2013.

8 Mark H. Moore, .Reflections on the Public Value Project,. in Adam Lindgreen et al., eds., Public Value: Deepening, Enriching, and Broadening the Theory and Practice, New York: Routledge, 2019.

Copyright ©2021 by Leland Stanford Jr. University All Rights Reserved.