イノベーションの必要性が謳われ、社会的な事業を行う者も、資金提供者などの支援者も、解決策に「新しさ」を求めてしまいがちだ。しかし世界を見渡せば、今までにもさまざまな場所で優れた解決策が数多く生み出されている。『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー』創刊号で発表されたこの論文では、成果が確認された「既にある」プログラムの価値に目を向ける。社会的インパクトを拡大するためには、既存のプログラムの何を、どのように複製・再現すべきか? ビジネスで広がるフランチャイズ方式をヒントに、インパクト拡大に向けた実践手法を探求する。

※本稿はスタンフォード・ソーシャルイノベーションレビューのベスト論文集『これからの「社会の変え方」を、探しに行こう』からの転載です。

ジェフリー・L・ブラダック Jeffrey Bradach

ホームレス問題、識字問題、慢性的な失業―各地の非営利団体は最も困難な社会課題の解決に悪戦苦闘している。しかし、ビル・クリントン元大統領が在任中、教育改革の取り組みを総括する中で述べた通り、「ほとんどの問題は、誰かがどこかで解決してきた」のだ。もどかしいのは、そうした解決策を「他のどこかに複製・再現(レプリケーション)することがなかなかできないようだ」という点である1。

米国の非営利セクターは、一部の例外を除いて小規模な事業がほとんどで、何千ものプログラムが、特定の地域、つまり1つの都市や町で実施されている。このような活動形態はたいてい、組織レベルで見ると最適かもしれないが、ある場合には(もしかすると多くの場合には)社会全体にとっては大きな損失になり得る。すでに誰かが確立したものを再び一からつくり直す「車輪の再発明」としか言えないような新規のプログラムに、多くの時間、資金、想像力が費やされているからだ。一方で、すでに効果が実証されている既存のプログラムの可能性は、残念なことに活かされていない。

非営利セクターでのレプリケーション、つまり複製・再現における障壁の1つは、多くの資金提供者が、既存のアイデアの展開よりも「ブレークスルーを生むような」革新的なアイデアへの支援を好む強い傾向があることだ2。もう1つの障壁は、多くの人々にとってレプリケーションというコンセプトが、官僚主義や中央集権的なイメージを抱かせるという事実である。このようなイメージはどの分野においても好ましいものではないが、非営利セクターにおいては、地域の寄付者やボランティアの「当事者意識」が組織の成功にとって非常に重要であることから、なおさら問題となる。また、多くの社会起業家にとっては自律性が大きな精神的報酬となることを考慮すれば、こうした起業家が、自分の夢に比べると、他人の夢をそこまで追いかけたがらないのも理解はできる。

しかし、実際のレプリケーションは決して、「クッキーの型抜き」のような画一的な大量生産プロセスではない。なぜなら、成功しているプログラムの「成果」を再創出することがそもそもの狙いであって、そのようなプログラムの特徴を1つひとつ盲目的に再現することではないからだ。レプリケーションで肝になるのは、ある組織が持つ変化の方法論*を、いかに他の拠点に移植するかである。移植には、ある場所から別の場所へ一部の慣行だけを移すこともあれば、組織文化をまるごと複製する場合もある。具体的にどのような手段をとるにせよ、最適な選択が何であるかを大きく左右するのは、複製元の組織が持つ変化の方法論の複雑さや、その方法論をどれだけ明確化・標準化できるかといった点である(その結果、そもそも複製・再現しない選択もある)3。

ここで、非営利セクターでのレプリケーションについて掘り下げる前に、営利セクターにおける類縁とも言えるフランチャイズについて検討する価値はあるだろう。1920年代に誕生したフランチャイズ形式は、現在最も広がっている組織形態の1つであり、米国における小売業の売上のおよそ50%を占めている。フランチャイズ組織は、「各地域の起業家たちのエネルギーや投資」と「同じトレードマークのもとで活動する何百、何千もの異なる拠点を束ねるネットワークの力」を連携させる。もちろん、営利セクターと非営利セクターとでは大きく異なる点もあり、フランチャイズとレプリケーションの類似性は限定的だ。しかし成長を目指す社会的企業は、フランチャイズからいくつかの示唆に富む教訓を得られるのだ4。

第1に、実績が証明されたプログラムの価値である。新たな拠点は、他者が育んできた知識を活用することで、事業の立ち上げスピードや、望ましい成果が出る可能性を高めることができる。営利セクターでは、独立したスタートアップ企業を立ち上げるほうが、フランチャイズチェーンの新拠点を立ち上げるよりも、失敗する可能性がはるかに高い。米国中小企業庁の推計によれば、創業5年以内で倒産する小規模スタートアップは全体の約半数である。一方フランチャイズ拠点の場合、5年以内の倒産率は25%と、小企業スタートアップの場合の半分である。つまり端的に言って、レプリケーションは失敗のリスクを減らすのだ。

また、効果が認められたモデルを採用することには、リソースを獲得しやすくなるという利点もある。有名なフランチャイズ拠点は、ブランドの知名度のおかげで商品やサービスへの信頼があるため、新たな市場においても集客が可能だろう。非営利セクターにおいても、これと同じような利点が生まれ得る。たとえば、ハビタット・フォー・ヒューマニティ(Habitat for Humanity)にボランティアとしての参加を検討している人は、団体の活動目的、ボランティア活動に期待できること、活動を通して生まれ得る成果などについて事前に知ることができる。同じように、自分のお金がしっかりとインパクトをもたらしてほしいと考える寄付検討者は、この団体はすでに他の拠点が成功させたプログラムの知見を活かそうとしていると知ることができる。

最後に、各地域のプログラムは、より大きシステムの一員であることにより、単体では手に入らないリソースや専門知識(たとえば、資金調達、人事、法務などに関するもの)にアクセスできるだろう。また、他の拠点からアイデアや知識を得ることもできる。拠点間のネットワークは、実験や学習が自然と生まれる環境である。たとえば、マクドナルドの商品であるビッグマック、フィレオフィッシュ、エッグマックマフィンは、いずれも地域のフランチャイズ拠点が発明したものだ。シティイヤー(City Year)が主催する「ヤング・ヒーローズ・プログラム」も同様だ。中学生による社会貢献活動を後押しするこのプログラムは、今ではシティイヤーグループのシステム全体にわたって広がっているが、もともと立案されたのは同団体の本部があるボストンではなく、ロードアイランド州プロビデンスである。

フランチャイズの核となるのは、複数の拠点で複製・再現可能な、実績ある(つまり、収益性のある)ビジネスアイデアである。それでは、社会課題を解決するアイデアのレプリケーションがとりわけ複雑になるのは、どんな要因があるからなのだろうか? また、レプリケーションにおける主要な課題には、どのように取り組んでいけばよいのだろうか?

レプリケーションは、適切かつ信頼できる選択肢なのか?

成果が出ていないプログラムを複製・再現することは、貴重な社会的資源の浪費にすぎず、最悪の場合、プログラムの関係者に損害を与えかねない。したがってまず検討すべきなのは、「レプリケーションを行うに値する成功を収めてきたと言えるだけの、実質的な証拠が十分に存在するか」である。

何をもって「十分」とするかは、プログラムの性質、プログラムの期間、想定するレプリケーションの範囲によって異なる。たとえば、2つ目の拠点を立ち上げる場合よりも、10拠点から100拠点に拡大する場合のほうが、より多くの実績が求められる。また、実証済みのプログラムよりも、まったくの新境地を開拓するようなプログラムのほうが、より多くの根拠によって、長期的には望ましい成果を持続できるという見込みを示す必要がある5。いずれにせよ、組織が最低限示さなければならないのは、「変化の方法論が強固であること」「初期の成果が有望であること」「重要なパフォーマンス・データを追跡していくためのシステムが導入されていること」だ。

しかし、成功するという証拠を集めるのは困難だ。非営利団体の活動は社会への介入を伴うことが多く、その成功の定義はきわめて難しいうえに、効果の全容が明らかになるまで何年もかかる場合があるからだ。とはいえ、社会変化に向けてリソースを投資するうえで適切な判断をするためには、「実証可能な成果とは何か」という問題に正面から向き合わなくてはならない。あるプログラムが主要な関係者にとって価値を生み出しているかどうかを(直接的な指標か、関連性の高い代替指標によって)評価する能力は、レプリケーションに関する議論において欠かせない前提条件なのだ。

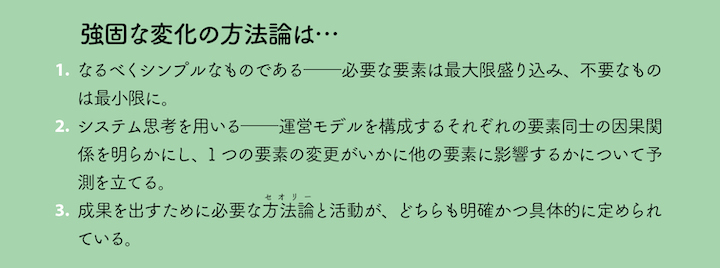

同様に重要なことは、組織が持つ「変化の方法論」を明確にする能力である。変化の方法論とは、「そのプログラムはなぜ機能するのか」「受益者、資金提供者、職員、ボランティアといった主要な関係者が求める成果を出すためには、どんな活動が必要か」の両者について、その団体自身の考え方を表すものだ。

たとえば、幼少期の識字問題について見てみよう。強固な変化の方法論を持つ団体であれば、「どうやって子どもの識字能力に変化を起こすか」という手段(たとえば1対1の個別指導を行うなど)だけでなく、「ポジティブな成果を生み出すために不可欠な活動は何か」「そうした活動をどのようなプロセスで実施しなければならないか」まで明確に定めることができるだろう。したがって、「個別指導を、どのように、どれくらいの頻度で、誰によって提供するか」のような問いへの答えが、いわばその団体の社会変化のためのテクノロジーを構成する要素となる。そして、核となるこのテクノロジーこそが、新拠点を立ち上げる際に複製・再現しなければならないものなのだ。

非営利団体の中には、「組織文化」が変化の方法論の重要な要素になる組織もある。その一例が、ボストンを拠点とするシティイヤーだ。同団体は、17歳から21歳の若者を集め、都市部で1年間の社会貢献活動に参加する機会を提供している。シティイヤーの組織文化には「個々人の違いを尊重する」という価値観と、「個人の力によってコミュニティを変えることができる」という信念がある6。この世界観は、プログラムの成果であると同時にプログラムの成功要因でもあるが、元をたどれば、シティイヤーのリーダーたちが自らの目的実現に向けた奮闘の中で築き上げた組織構造、運営システム、運営プロセスなど、組織の運営形態から生まれた大きな副産物なのだ。こうした組織文化を複製・再現することは、プログラムのいくつかの要素だけのレプリケーションよりも、はるかに複雑な取り組みとなる。

変化の方法論を多様なものにしている重要な側面の1つは、その複雑性の度合いであり、それは望ましい成果を生み出すために必要な活動の量によって測定できる。幅広い領域において価値を生み出そうとする組織にとって、必要な介入策を特定し、それらすべてを確実にそろえるのは複雑な作業だ。たとえば、問題を抱えた家族の安定化に取り組む場合、経済支援や職業訓練のほかに、カウンセリング、デイケア、住居支援も提供する必要があるだろう。

一方、一見シンプルなサービスを提供する団体であっても、活動に内在する複雑性が高い場合もある。たとえば、ハビタット・フォー・ヒューマニティは主な活動として、安心して暮らせる住まいを持てない人々のために住居を建てているが、同団体の変化の方法論が対象としている範囲は、住居建設よりもずっと広いものだ。この点に関して、同団体で国際部門のパートナーを務めるエリック・デュエルは次のように述べている。

「ハビタット・フォー・ヒューマニティは住居建設にあたって、いちばん簡単な手段は使いません。たとえば、建設会社のように大量の職人を雇うのは簡単でしょう。当団体がそうしないのは、究極的な目標を住居そのものにではなく、住居の建設に携わる人々、そこに住む家族、その家族が身を置く社会、そして、実にさまざまなかたちで活動に参加するボランティアの人々に置いているからです」7

変化の方法論が複雑なほど、それを複製・再現することは難しくなる。だからこそ、リーダーが「プログラムの価値を生み出す活動」を具体的に示せるかどうかが、きわめて重要となる。活動を分析する際には「必要最小条件」という考え方が指針になるだろう。つまり、プログラムにおいて、望ましい価値を生み出すために最低限必要な要素は何かを定義することだ。

シティイヤーのような、地域活動に参加するコープ・メンバー*、地域コミュニティ、営利セクターのスポンサーという多方面への価値提供を目指す組織は、多くの要素をプログラムに組み込む必要がある。しかしたとえば、地域活動に参加するコープ・メンバーが全員お揃いの赤いジャケットを着ているかどうかや、企業が直接的に個々のチームのスポンサーになっているかどうかは、重要なことだろうか。これらの要素はプログラムの発足時には重要な意味を持っていたが、本当に考えなければならないのは、シティイヤーの達成したい成果にとって決定的な要素なのかどうかである。

変化の方法論において必要不可欠な要素を明らかにする方法の1つは、「仮にその要素を変更した場合に、プログラムの価値が低下するか」を問い直すことだ。たとえば、警察官が薬物乱用防止について小学校高学年を指導する15週間のプログラムであるD.A.R.E.の例を見てみよう8。同プログラムはロサンゼルスで開始されたが、他の都市でも実施が検討されるようになった際、対象学年の変更を申し出る拠点が出てきた(D.A.R.E.はこれを認めた)。また、プログラムの実施期間を5週間に短縮することや、さらには指導員である警察官を外すよう求める拠点もあった(いずれもD.A.R.E.によって却下された)。

変化の方法論を明確に理解することによって、レプリケーションに必要なのはプログラムの一部だけであり、プログラム全体や組織そのものではないという結論に至る組織もある。アースフォースは、若者たちが環境問題や地域コミュニティに対して持続的な変化をもたらせるように、1人の市民として社会に関わるスキルの向上に取り組む組織だ。同団体は当初、各フランチャイズ拠点でプログラムをまるごと展開する成長戦略をとっていたが、変化の方法論が明確に見渡せるようになったことで異なるアプローチを選択した。つまり、組織として望ましい成果を他者が複製・再現するために使える厳選したツール(たとえば、ユース会議の立ち上げ方や運営方法)を「パッケージ化」したのである。

強固な変化の方法論がなければ、レプリケーションはきわめて困難になる。プログラムの中で何がうまくいっているのか、その原因は何かを判断できないからだ。非営利団体の経営層が最も頭を悩ませる課題の1つは、自らのプログラムが持つ複雑性が正当なものなのか、それとも、同じ価値を生み出すようなもっとシンプルな方法があるのかを見極めることだ。さらに、シンプルな方法を採用した場合、簡略化によってプログラムの価値が下がったとしても、レプリケーションがやりやすくなることでそのデメリットを補えるかどうかも判断する必要がある。こうした事柄について深く考え、実験を積み重ねていくことは、どれが本当に価値を生み出しているプログラム要素で、どれが成果とはほとんど関係のないものなのかを見極めるためには必要不可欠だ。

規模の拡大を目指す

変化の方法論が明確に表現されている組織の場合、「カギとなる活動」や「運営モデルにおいてカギとなる要素」をどの程度明確化・標準化できるかが、レプリケーションの成否を左右するポイントとなりそうだ。一般的に、より多くの要素を標準化できれば、レプリケーションに成功する可能性が高くなる。

営利セクターの場合でも、フランチャイズ成功のカギを握るのは、複製元のビジネスモデルにおいて軸となる活動を標準化する能力である。たとえばファストフードチェーンでは、調理から床掃除、来店者への挨拶まで、あらゆる活動がきちんと資料に落とし込まれ、それらの活動を行うのに必要な知識が一定の手順として体系化されている。

非営利セクターの場合、重要な知識が暗黙知となっている場合が多いため、それを体系化するプロセスは営利セクターの場合よりもはるかに難しいものになる。ストライブのプログラムの例がそのことを物語っている。ストライブ(STRIVE)*は、慢性的な失業に陥っている人々に対して3週間の職業訓練プログラムを提供し、参加者が仕事への心構えを培い、いつでも働ける準備を整えられることを狙いとしている。3週間の厳しいプログラムを修了した人は、ストライブによる就職あっせんと2年間にわたるフォローアップを受けることができる。

この団体の発足時のモデルには、トレーニング・スタッフがプログラム中にとる「厳しくも公正である」というアプローチが盛り込まれていた。ストライブの初代トレーニング担当ディレクターであるフランク・ホートンは次のように語っている。

「ストライブ式のトレーニングを行うには、向き不向きがあります。さまざまなトレーニング手法があり、方程式はありません。でも、トレーニング現場を実際に見れば、ストライブ式がどのようなものかがわかると思います。そうやって実践の様子を観察しながら、自分でトレーニングを形作り、練り上げていけるようになるのです。ストライブ式のトレーニングは、いわばアフリカの民話のように広まってきました。他の人の実践を見たり、話を聞いたり、自分でやってみたりしながら身につけていくのです。最低でも18カ月続けなければ、真のストライブのトレーナーとは言えないでしょう」9

しかし、このように暗黙知が多いトレーニングのやり方が本当にストライブの成功にとって不可欠なものなのであれば、トレーニング・スタッフとして持っていなければならない特質を明らかにし、採用や育成のプロセスを標準化する必要があるだろう(拠点を拡大し始めた当初は厳しさを抑えたトレーニングも認めていたストライブが、最終的には厳しいスタイルを標準化したように)。さもなければ、プログラムの複製・再現が非常にゆっくりとしか進まないことを受け入れなければならない。

運営モデルを新たな拠点に移植するうえで不可欠なのは、モデルに埋め込まれている知識を表面化させることだ。たとえば、ジャンプスタート(Jumpstart)という団体はプレスクール*で学習に苦労している子どもたちにコープ・メンバーである大学生のボランティアを割り当て、1年間ともに過ごしてもらうプログラムを提供している。コープ・メンバー向けのプログラムガイドでは、1人ひとりの児童に合わせたカリキュラムの策定方法が明記され、各々の発達ニーズに見合った読む力を育てる活動を幅広く紹介している。個々のボランティアが工夫を加えられる余地を広く残しながらも指導プロセスを標準化できたことで、ジャンプスタートは急速に新規拠点を拡大することができた。

人材

各地の拠点マネジャーの能力は、多くの場合でレプリケーションを軌道に乗せるための重要な要素となる。マネジャーとして適切な人材を探すうえでは、2種類の活動がカギとなる。「①人材の適切な選定」と「②トレーニングと組織文化への適応」である。

人材の選定においては、拠点のマネジメントや変化の方法論の実践といった業務に必須のスキルとは何かを、組織がはっきりと理解している必要がある。この場合も、変化の方法論を定めるときと同様に、「何が求められるのか」を明確に示すことが重要だ。そうすればトレーニングを通して、足りないスキルの補強や、プログラムにとって重要な組織文化を新任マネジャーに教え込むことが可能になる。組織によっては、組織文化への適合度合いを重視するあまり、「外部の人ではどうしてもプログラムの本質をつかみ切れない」と考えてしまい、内部の人材を昇進させるしかないと信じがちだ。しかし多くの場合、組織が内部の人材に依存している状態というのは、まだ運営モデルの暗黙知を明確にできていないことの表れなのだ。

文脈

すべてのプログラムはどこかの場所で生まれるが、その運営モデルの有効性は背後にある文脈に依存していることが多い。たとえば、多様なバックグラウンドを持つ才能ある若者に対して、学校で活躍できるように支援しているサマーブリッジ(Summerbridge)という団体がある。サマーブリッジは当初、私立校で夏季集中プログラムを実施していたが、それを公立校でも提供しようとした際に、このモデルでは導入が難しいことが判明した10。同団体の理事会では、この問題の原因と、試みを継続した場合の影響について議論が行われた。理事のなかには、公立校における官僚主義的な体制やリソース不足がプログラムの制約になるのではないかと懸念する者や、私立校の魅力的なキャンパスがプログラムの人気の一因ではないかと考える者がいた。また、公立校での運営予算の策定プロセスにおいて、プログラムがさまざまな政治的・財政的な圧力にさらされる危険性があるのではないかと懸念する声もあった。最終的に理事会は、公立校の代替となるような場所での実験は続けるものの、活動の中心は私立校にすることを決めた。このように、効果的なレプリケーションができるかどうかは多くの場合、プログラムを実施する文脈を一定に保つこと(つまり標準化すること)にかかっている。

財務構造

プログラムの標準化において重要になるのは、コストと収益の両面で財務基盤の透明性を確保することだ。人材や資源を自力で調達し、ぎりぎりのところでやりくりしながら何とか破綻せずに運営されているプログラムは、どれほど優れた成果を出していても、レプリケーションの対象候補としては不適切だ。同様に、変化の方法論を適用した活動1回当たりのコスト(たとえば、子ども1人当たりのサービス提供や、住居1軒当たりの建設にかかる費用)を明確にできない、そしてそれを複製・再現ができない組織も、レプリケーションには向いていない。近年、プログラムの提供コストをより正確に反映したパフォーマンス指標を求める資金提供者が以前よりも増えてきたことは、各団体における財務状況の透明化を促しているだけでなく、「資金なしに決して成果は生まれない」ことへの理解を広めるという思わぬ効果も生んでいる。

安定した資金源を確保する、つまり資金の流れを標準化することで、2つの理由から成功の可能性を高められる。第1に、新しい拠点のリーダーは、資金の新たな調達先を探すことではなく、プログラムを築き上げることに時間やエネルギーを集中できる。第2に、資金提供者の関心がさまざまに異なることから生まれるプレッシャーを最小化できる。たとえばジャンプスタートの場合、その地域においてより年齢層が高い子どもを対象とした活動を優先してほしい資金提供者もいれば、識字問題の解消(つまりプレスクールでの指導)に絞りたい資金提供者もいた。こうした多様な関心による圧力が積み重なれば、プログラムの方針が変わったりモデルの変種が生まれたりするかもしれず、活動の成果が小さくなってしまう可能性がある。

なかには、資金調達の標準化を実現している団体もある。たとえばハビタット・フォー・ヒューマニティには、「住居建築にかかる資金の調達方法」「現物寄付を通して確保できるリソース」「地域の住民から資金を募る方法」などを整理した資金調達モデルがある。同様にシティイヤーは、政府、企業、地域コミュニティのそれぞれからどのような割合で資金を確保できるかについて、明確な予測を立てている。また、同団体の企業対応部門には、スポンサー企業によるコープ・メンバーへの支援方法について標準化されたモデルがある。

受益者

ほとんどの変化の方法論は、「7年生(中学1年生)」「回復期にあるアルコール依存症患者」「ホームレス」「ワーキングプア」など、特定の受益者集団に影響を与えられるように設計されている。必然的に、組織の運営モデルと対象とする受益者の結びつきは強固なものとなるため、他の受益者グループにサービスを提供することは難しいし、受益者を変える場合はモデルも同時に修正しなければならない。たとえばストライブの場合、団体の中核となる就業訓練プログラムは最も就業困難な受益者に合わせて設計されており、経営陣はそうした重点を外さないよう、各拠点のパフォーマンス指標を詳細にモニタリングしている。対象とする受益者層の条件を考慮して、ストライブは参加者の10%から15%がプログラムの途中で脱落し、プログラム修了者の間でも実際に職に就くのはせいぜい80%程度と見込んでいる。このいずれかで標準を上回る割合が記録されれば、その拠点は就業の困難度が相対的に低い受益者にサービスを提供してしまっているのではないか、という疑いが浮上する。このように、プログラムのリーダーたちは、変化の方法論が対象としない受益者へと活動がずれていかないように注意しなければならない。

運営モデルを複製・再現する

レプリケーションを行うにあたって、次の3つの重要な問いに答える必要がある。

① どこでどのように拡大していくか

② どのようなネットワークを構築するか

③ 本部はどのような役割を担うべきか

適切な答えを出すためには質の高いデータと注意深い分析の両方が求められるが、根本的にはレプリケーションは「計画的な進化」のプロセスである。たいていの場合は少数の拠点へ拡大するところからスタートし、その経験から、より広く展開するために有益な教訓を得られる。そのような過程で生まれる計画的、あるいは非計画的な実験から学ぶことは、レプリケーションの実行プロセスにおける重要な一部なのだ。

成長戦略を策定する

レプリケーションの実行プロセスの初期における課題は、プログラムに対する潜在需要の度合いや成功の要所を見極めることだ。

たとえばストライブは、成長戦略を策定するにあたって、米国内で最も人口が多い50の都市の統計を調査し、「1. きわめて高い失業率」「2. ストライブのような職業訓練サービス提供者の不足」「3. 意欲ある地元の資金提供者の存在」という条件に該当する地域を特定した。こうした詳細な分析の結果を受け、ストライブは需要が十分に満たされていない既存市場での取り組みを強化したことに加え、「潜在的な資金提供者の存在」「ストライブのような職業訓練サービス提供者の不足」という2つの条件が揃っている未開拓市場へも優先的に進出した。

一方、ジャンプスタートのモデルにおいては、コープ・メンバーへの報酬の財源となる連邦ワークスタディ・プログラム*を利用できるかどうかがカギだった。こうした観点から、同団体はワークスタディ・プログラムの予算規模が大きい大学でプログラムを実施することを優先した。現在では31の大学で活動を展開するまでになり、そのうちの20校は、ワークスタディ・プログラムの予算規模がトップ200校以内に入る大学である。

シティイヤーの場合は、企業スポンサーがモデルの中核を担うため、その都市におけるビジネス規模の大きさが重要な基準になるだろう。

また、詳細な分析を行うと、プログラムが既存市場で十分に浸透していないことが明らかになるのは珍しくない。場合によっては、全国展開に乗り出すことが最適と言えるような理由(全国展開に乗り気なスポンサー企業があるなど)が存在することもあるが、新しい拠点を増やすメリットを過大評価したり、あるいはそのリスクを過小評価したりしないように注意する必要がある。たとえば、ボストンを拠点とするステッピングストーン財団(The Steppingstone Foundation)は、都市部のやる気ある4~5年生を対象とし、私立や公立の進学校への受験準備や、入学後も活躍できるような支援を提供している。同団体は、フィラデルフィアに第2の拠点を設けるなどの過程を経て、設立後10年の段階で、より広範な展開に乗り出すことを検討し始めた。しかし分析を行った結果、実は地元ボストンのほうが拡大の可能性が高く、プログラムの規模を倍増できるという有力な見込みが明らかになった。

成長を加速させるためには、重要なリソースを提供してくれる提携団体を見出し、その団体が持つ既存のネットワークを最大限に活用することがカギとなる。たとえばシティズンズ・スクールズ(Citizens Schools)は、地域のニーズに応えながら、実践・体験型学習を通して生徒のスキル構築に取り組む革新的な放課後プログラムだが、YMCAと提携しながらレプリケーションを推し進めている。この提携によってシティズンズ・スクールズは、単独で「小売」のようにプログラムを直接展開するのではなく、自らのコンセプトを「卸売」のように間接的に広げることにも取り組めるようになるだろう。同様にジャンプスタートは、大学の学長や職員のネットワークを通して活動することで、そのモデルを急速に複製・再現することができた。

仮にプログラムを複製・再現するのに最適な拠点を特定できたとしても、支持してくれる人たちを現地で発掘することが重要なのは変わらない。なぜなら、そういった支持者たちは地域における活動にエネルギーをもたらし、貴重なリソースを確保してくれるからだ。レプリケーションを目指す団体が、支持者になり得る現地の住民と直接会って話すことで、新しい地域にプログラムのモデルをうまく「売り込む」こともある。あるいは、他の地域でのプログラムの成功を知った人が、地元での展開支援を表明してくれることもある。過去10年で最もレプリケーションに成功した事例では、著名人による支持(たとえば、ジミー・カーターがハビタット・フォー・ヒューマニティの活動に協力したことや、ビル・クリントンがシティイヤーの活動に関心を示したこと)やメディア露出(たとえば、ストライブはドキュメンタリー番組の『60 Minutes』で取り上げられた)による認知度の向上が、大きな役割を果たしてきた。

非営利セクターにおいては、地域の関与や支持を確保せずにプログラムの展開を試みるような、純粋な「プッシュ戦略」を追求することはきわめて難しい。あるいは、ストライブの場合のようにプログラムに対して膨大な需要が存在するとしても、効果的に新しい拠点を選択するためには、変化の方法論の肝となる要素について組織が十分に把握しておくことがきわめて重要なのだ。

ネットワークを設計する

各地にある拠点同士、あるいは拠点と本部の間にある関係は、緊密なものから緩やかなものまでさまざまである。緩やかなネットワークでは、各地の拠点の活動に対して、本部から直接的に関わることはほとんどない。たとえばストライブの提携団体は、一定のガイドラインに従うことと、本部との会議に年に一度出席することについて契約を交わしてはいるが、ストライブとは別の法人によって運営されている。この対極にあるのがシティイヤーだ。すべての拠点は、1つの501(c)(3)団体*(つまりシティイヤー)のもとで活動しており、各地域の事業責任者はシティイヤーの職員である。彼らは充実したトレーニングを受け、各地の現場を視察し、シティイヤーの定期イベントに参加しているが、こうしたことが、地域の拠点と本部との深い関わり合いを特徴とする緊密なネットワークを生み出しているのだ11。

ネットワークの形がどちらになるかは、その団体の運営モデルがどれほど標準化され得るかによって決まる。標準化の度合いが高いほど、ネットワークは緩やかになりやすいだろう。なぜなら、ネットワークのメンバーは迅速にモデルを理解できるし、拠点および本部のリーダーたちはモデルから逸脱しているところを簡単に特定できるからだ。逆に、組織文化がモデルの重要な構成要素である場合は、より緊密なネットワークが求められやすくなる。この場合、必ずしも本部によるコントロールが欠かせないわけではないが、本部と支部間、あるいはプログラム間のしっかりした連携は必要になるだろう(たとえばシティイヤーがそうである)。

本部と拠点の関係を構築するために、ネットワーク内での法的地位の明確化、報告すべき内容の設計、訓練マニュアルの作成(あるいはあえて作成しないこと)など、さまざまな手段が使えるだろう。ほとんどの現地のマネジャーがなるべく自律的に活動したいと望んでいることや、本部が行うネットワークの運営業務には追加のリソースが必要になることを考慮すると、理想的にはネットワークは自己組織化していることが望ましい。しかし実際問題として考えるべき課題は、できる限り緩やかなつながりでありながらも、コンセプトに忠実で成果を生み出せるネットワークを設計することである。

緩やかさと緊密さの間で適切なバランスを見つけるためには、継続的な実験が欠かせない。そこに単純な法則は存在しない。ジャンプスタートは当初、シティイヤーと似た組織モデルを採用していたが、その後、より緩やかなネットワークへ移行し、地域拠点のマネジメントは提携先の大学に委ねるようになった。一方で、ストライブはきわめて緩やかなネットワークから出発したが、やがて、明確に定められた契約に基づいたガバナンスを導入して、緊密さを強めたシステムへと移行した。ネットワークの設計において重要なことは、変化の方法論のレプリケーションの仕方や成果の生み出し方について学びつつあるものを、組織が絶えず顧みることなのだ。

本部としての役割を果たす

ネットワークのつくり手は、どのようなかたちでメンバーを組織するにしても、遅かれ早かれ3つの困難な課題に直面するだろう。それは「①品質の確保」「②学習の促進」「③本部としてのサービス提供」である。

1) 品質を確保し、ブランドを守る

いくつかの拠点を持つようになると、ネットワークは社会における共通のアイデンティティ、つまりブランドを築き始める。同じブランドのもとで活動する団体は、良くも悪くも同一のものとして見られるので、ネットワークのリーダーは、全メンバーが一貫して確実に成果を生み出せるようにすることに関心を持っている。失業した若者を支援する非営利団体ユースビルド(YouthBuild)の設立者であるドロシー・ストーンマンは、自らのプログラムの歩みについて次のように述べている。

「当初は、優れたアイデアを世の中に広めたいと思っていました。それを図書館やデイケアのような一般通念にしたかったのです。だから、ただ人々にリソースやアイデアを提供しているだけでした。しかしやがて、各拠点からブランドを守る必要があるとの声が出てきました。誰もが、システムを引き締める必要性を訴えていました」

現在ユースビルドは2年に一度の徹底的な監査活動を取り入れており、拠点の視察や、100以上の運営実績指標を用いる評価などを実施している。品質の確保で不可欠なのは、各拠点が変化の方法論に忠実に沿ったプログラムを実施して成果を出しているという証拠を得るための、データ収集システムを持つことだ。

2)ネットワーク全体での学習を促進する

ネットワークに入る大きなメリットの1つは、他者から学ぶ機会を得られることだ。ジャンプスタートでは、各地域の事業責任者が毎週電話会議を行い、自分たちが直面している課題について話し合ったり、新しいアイデアを共有したりしている。シティイヤーでは毎日のニュースレターによって、ネットワーク内のさまざまな拠点での出来事や革新的な取り組みが共有されている。また、多くの団体は年次会議を開催し、各拠点のスタッフが互いに学び合う場となっている。本部は、こうした交流を促進する重要な役割を担っており、地域のリーダーたちはその機会を重宝する。実際このような交流の機会は、彼らがネットワークに参加する動機になっているのと同時に、システムの自己改善につながっているのだ。

とはいえ、地域拠点と本部の間に緊張関係が生まれることはほぼ避けられない。なぜなら、各拠点にはその地域特有の特性があり、それが本部のモデルと100%一致することはまずないからだ。遅かれ早かれ、こうした食い違いはシステム内で衝突を生むだろう。したがって重要なことは、そうした衝突が学びを生む建設的なものなのか、あるいは破壊的なものなのかを問うことである。

3)本部としてのサービスを提供する

本部が担えるもう1つの重要な役割は、地域拠点が単体では得られないであろう、高度な専門知識やサービスを提供することである。たとえば、トレーニングの提供は多くの拠点の利益になるし、本部による物資の一括調達も同様だ。また、継続的にプログラムを発展させていくことも、本質的には企業の研究開発機能にあたるので、ネットワーク本部の管轄となるのが一般的だ。

本部と支部の関係には自然なライフサイクルがあり、ネットワークが発展するにつれ、本部が拠点に対して価値を提供し続けることが次第に難しくなっていく。ネットワークに加入してから1年未満の提携団体にとっては、本部は信じられないほど「賢い」ように映る。しかし、1年も経てば、自分たちですべての答えを見つけられるようになったと感じ、最近本部は自分たちに何をしてくれたのだろうと疑問をいだくようになる。したがって、本部としては、各拠点の発展に応じて、成功を支援する方法を新たに見出していく必要がある。

非営利セクターにおける成功のパラドックス

社会課題の解決を目指す革新的なプログラムのレプリケーションに失敗した場合、問題点は戦略やマネジメントにある、と捉えられることが多い。しかし実際のところ、多くの場合は単にお金の問題だ。「成功はさらなる資金の確保につながる」という方程式が滅多に成り立たないという事実は、非営利団体のリーダーが直面する最も厄介な問題の1つである。営利セクターであれば、アイデアの実績が証明されると大量の資金が流れ込むが、非営利セクターの場合は、ちょうどそのタイミングで資金提供者が手を引くということが頻繁に起こる。この背景には、寄付者の疲弊、公平性の観点から支援先を分散させるべきだという考え、「大きな賭け」に出ることへのためらいなどさまざまな理由があるが、いずれにせよ、差し迫った社会課題を解決できる手段はあるのに広まらない、という結果をまねく。

レプリケーションを行うにあたって、2つの経済的な課題がある。第1に、新たに拠点を立ち上げるたびにモデルを構築するためのリソースが必要になる、という点だ。しかし、非営利団体にとって多額の資金を調達することは困難であるため、当然ながら新たな拠点の立ち上げ資金を本部がまかなえる例はほとんどない(対照的に営利セクターでは、小売店であれ、デパートであれ、食品スーパーであれ、チェーン店すべてを1つの企業が資金提供し、立ち上げ、運営する)。したがって、成功しているモデルでは、新たな拠点がとるべき財務構造を定型化していることが多い。

民間の資金提供者が、地元でのプログラム展開を支援するための立ち上げ資金(たとえば拠点の設立後2年間で5万ドルを予算とするマッチング・グラントなど)を提供することはあるだろうが、拠点をつなぐネットワークの立ち上げに資金を提供することは稀だ。しかし、連邦政府は例外であり、成功を収めたプログラムの増殖を支援することがある。たとえば、ユースビルドへの提供資金は住宅都市開発省の予算に組み込まれており、過去7年で3億ドル以上の資金がプログラム展開の支援に充てられてきた。必然的に、拡大の可能性が高い非営利団体の多くは、政府資金の確保を戦略に組み込もうとする。

レプリケーションにまつわる2つ目の経済的な課題は、本部の運営資金の確保だ。多くのネットワークでは、地域拠点が本部に対して加盟料を支払うことになっており(ジャンプスタートでは1拠点当たり年間5,000ドルだ)、これは地域拠点がどれほど本部に価値を感じているかの重要な指標である。しかし緩やかに運営されているネットワークであっても、加盟料だけで本部の運営費をすべてまかなえることは稀であるうえに12、概して資金提供者たちは、プログラムと直接関わらないネットワーク形成のような活動への支援には後ろ向きだ。こうした投資不足は、社会福祉の観点から考えると膨大な機会損失を生む。たくさんの人々にサービスを提供する何十、何百といった拠点が、本部から支援や運営の監督を受けられなくなるため、より活発に活動することができなくなるだろう。

レプリケーションを実現し、実績が証明されたアイデアを広めるためには、地域拠点と本部の双方において強い組織の構築が求められる。しかし非営利セクターにおいては、強い組織の構築にはつながらない資金提供のパターン(規模が小さく、短期間で、プログラムへの支援を条件とする助成金)が横行している。なかには、レプリケーションを支援し、よく練られた戦略に対して十分な資金を提供している者もいるが、私たちの社会が直面している課題に対処するためには、こうした資金提供者をもっと増やしていく必要があるだろう。

【原題】Going to Scale(Stanford Social Innovation Review, Spring 2003)

【写真】Ash from Modern Afflatus on Unsplash

(訳注)

* 変化の方法論(セオリー・オブ・チェンジ):社会課題の解決やビジョンの実現など、特定の変化を生み出そうとするときに、どのような手段や方法を用いるのか、利害関係者(ステークホルダー)がどのように関わるのか、どのような成果やインパクトが生まれるのかを描いたもの

* コープ・メンバー:「コープ」とはある団体のプログラムに参加して社会貢献活動を共にする仲間やグループを指し、「コープ・メンバー」はその一員を指す

* ストライブ:本書収録論文「10 コレクティブ・インパクト」中のストライブ・パートナーシップとは別団体

* プレスクール:就学前教育。3歳児から5歳児を対象とする

* 連邦ワークスタディ・プログラム:職業体験の報酬として大学生に奨学金を支払う連邦プログラム

* 501(c)(3)団体:アメリカの内国歳入法典第501条C項の規定に基づき、連邦法人所得税免税や寄付税制上の優遇措置などの対象となる非営利法人。団体の事業内容によって501(c)(1)~(29)までの区分があるが、その中でも501(c)(3)団体は宗教、教育、社会貢献活動など幅広く、一般的な非営利団体の多くが当てはまる

(原注)

1 Olson, Lynn. “Growing Pains,” Education Week, Nov. 2, 1994, p. 29.

2 Letts, Christine; Grossman, Allen; and Ryan, William. “Virtuous Capital,” Harvard Business Review, March-April 1997.

3 とはいえ,アルコホーリクス・アノニマス(飲酒問題の解決を願う人たちの自助グループ)を好例として,一定の運営原則が普及することよって,自然発生的に社会的なアイデアが広まっていくことも多いということは理解しておく必要がある.場合によっては,共通の原則や目標に基づき,似たような活動を行っている複数のプログラムが,緩やかな「学習のネットワーク」によって結びついていることもある.この点に関しては,以下を参照.

Taylor, Melissa; Dees, J. Gregory; and Emerson, Jed. “The Question of Scale: Finding the Appropriate Strategy for Building on Your Success,” in Dees, J. Gregory.

Emerson, Jed; and Economy, Peter, Strategic Tools for Social Entrepreneurs: Enhancing the Performance of Your Enterprising Nonprofit (John Wiley & Sons, 2002).

4 営利セクターにおけるフランチャイズ事業の詳細な分析については,Bradach, Jeffrey L. Franchise Organizations (Harvard Business School Press, 1998)を参照.

5 このトピックについては,エドナ・マコーネル・クラーク財団で評価・知識開発部門のディレクターを務めるデヴィッド・ハンターから非常に有益な洞察を得た.この重要な問題に対してクラーク財団がどのように取り組んでいるかについては,www.emcf.orgを参照.

6 “City Year: National Expansion Strategy (A),” Harvard Business School case study, HBS 0-496-001, 1995.

7 “Habitat for Humanity International,” Harvard Business School case study, HBS 9-694-038, 1993.

8 “Spreading the Gospel: D.A.R.E.,” John F. Kennedy School of Government case C16-91-1029.0.

9 “STRIVE,” Harvard Business School case study, HBS 9-399-054, 1998.

10 “Growing Pains: The Story of Summerbridge,” John F. Kennedy School of Government, case C16-94-1267.0, 1994.

11 さまざまなネットワーク形態については,Grossman, Allen and Rangan, V. Kasturi. “Managing Multi-Site Nonprofits,” Nonprofit Management and Leadership 11, no. 3 (spring 2001)で議論されている.

12 これに対して,典型的な営利セクターのフランチャイジーは年間収益の5~7%を本部へ支払っている.したがって,年間売上が100万ドルなら,ブランドや関連サービスの利用に対して5万ドルから7万ドル支払うことになる.積極的な広告活動を行っているフランチャイズチェーンでは,フランチャイズ料に加えて広告料(3~5%程度)の請求もある.