気候変動に向けた取り組みへとコミュニティを動かす市民参加型のデジタルプラットフォーム「I See Change」とは

※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 03 科学技術とインクルージョン』より転載したものです。

ジュリー・ヅァイリンガー

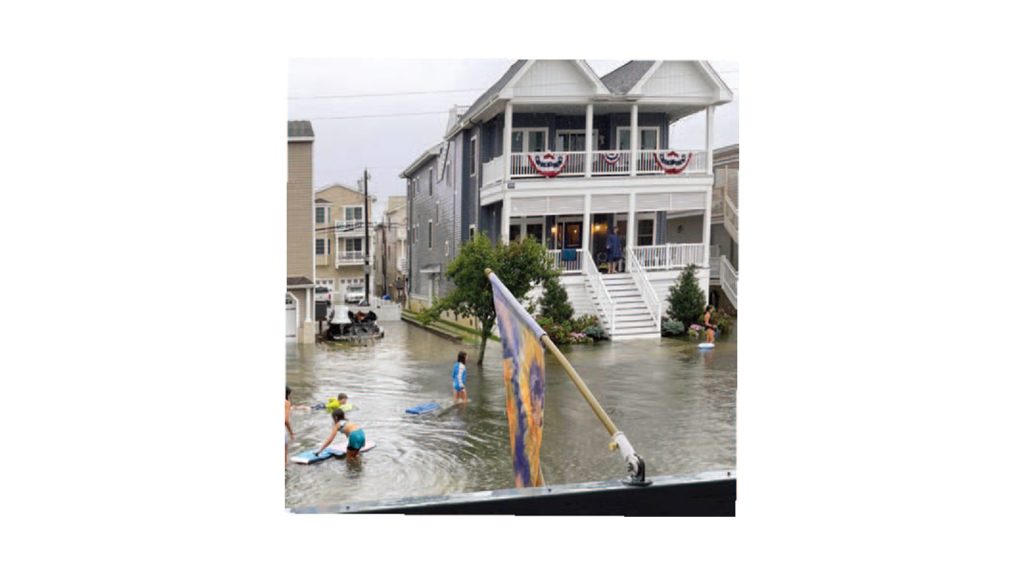

スザンヌ・ホーニックはこれまで、数えきれないほどの夏をニュージャージー州のオーシャンシティで過ごしてきた。そこに家族が1940年代から代々所有するビーチハウスがあるからだ。しかし、年を追うにつれ、オーシャンシティ特有の地形がもたらす珍しい現象が深刻な問題になりつつあることに気がついた。夏の晴れた暑い日にはきまって、ビーチハウスが面する通りに海水が流れ込んで洪水になるのだ。

オーシャンシティは、アメリカ東部の海岸に並行して細長く伸びるバリア島にある。『ネイチャー・コミュニケーションズ』(Nature Communications)に掲載された2021年の研究によれば、この地域の海水面はここ100年で最も速いペースで上昇している。世界全体では、1900年に比べて海水面が平均で約13 ~ 20 センチメートルも高くなっている。

海水面の上昇を危惧したホーニックは2014年にオーシャンシティ洪水協議会(Ocean City Flooding Committee)を立ち上げた。ところが、市議会に陳情を繰り返したにもかかわらず、この問題は取り上げてもらえなかった。業を煮やしたホーニックは2018年に、アメリカ地球物理学連合(AGU)のスライビング・アース・エクスチェンジ(Thriving Earth Exchange)に助けを求めた。

地域コミュニティと科学者を結びつけて、気候変動に関連した課題の解決策を探るための取り組みである。そこでマッチング先として紹介されたモンマス大学アーバン・コースト・インスティテュート副所長のトーマス・へリントンが、データ収集ツール ISeeChange を薦めてくれた。市議会を説得して行動を促すために、このツールを使って必要なエビデンスを集めることができる。

ISeeChangeは、一般市民が自分の暮らす地域で起こっている気候変動の影響を写真や記事で投稿できる無料のデジタルプラットフォームだ。ISeeChangeの創業者でCEOのジュリア・クマリ・ドラプキンによると、投稿された内容は自動的に「精査され、しかるべき気候トピックに分類される」のだという。そうした機能は、ユーザーが降雨量や気温といった具体的な計測値を含む情報をより多く投稿するのを促している。ISeeChangeに集まった情報はまた、既存の科学的研究と組み合わせて、新たな局地的データの生成に利用される。地域コミュニティはそれを活用し、政治家や政策立案側に情報提供したり、対象地域を絞り込んだ政策やインフラソリューションの立案を行ったりするわけだ。

5000 人を超えるオーシャンシティ洪水協議会のメンバーは、2019年からISeeChangeに写真やストーリーを投稿してきた。たとえば、自分たちで読み取った検潮器の数値を投稿し、洪水の規模を報告した。データの収集と分析によって、オーシャンシティでは「わずかな雨量が潮の干満と相まって、かなりの規模の洪水を発生させる」ことが証明できたとドラプキンは話す。実際、晴天時に洪水が発生したときに同協議会メンバーが観測した測定値は、アメリカ国立海洋局(NOS)の予測値を2倍以上も上回っていた。

市民グループがシビックサイエンスに取り組むようになった。

写真提供|Roseanne Monfardini

さらにISeeChangeと同協議会は協力して、メンバーが収集したデータをもとに洪水マップの作成に取り組んだ。このマップがきっかけで、地域住民は洪水が発生した通りを正確に把握し、ニュージャージー州環境保護局(NJDEP)の洪水データが不正確だったことを明らかにした。同協議会はこうして正確かつ豊富なデータを入手し、市議会と州議会に働きかけを行って、効果的な解決策を見出すのに一役買うことになった。

ホーニックはISeeChangeについて「市当局と市民のあいだのギャップはもちろん、州政府と市民のあいだ、科学界と市民のあいだのギャップを埋めるのに大いに役に立ちました」と述べている。

一般市民がデータを収集

ISeeChangeのアイデアが生まれたのは2011年。気候科学を専門とする記者だったドラプキンがアメリカ合衆国科学技術政策局(OSTP)で働く友人たちに、気候変動問題に取り組むよう連邦議会に圧力をかけてほしいと迫ったときだった。

「『議員に対して唐突に、あなたの選挙区では気候変動によってこれだけの被害を被っているのだ、などと言うことはできない』と返されました」とドラプキンは振り返る。気候変動の情報は地質学的尺度のスケールの大きいものが多く、それを個人の体験に落とし込むことは難しかったからだ。「記者である自分も同じ問題を抱えていると気がつきました」とドラプキンは言う。それを機に、気候変動に関連した個々人の体験を収集し、そのエピソードをデータに集約して活用することはできないだろうかと考えるようになった。

ドラプキンは翌2012年、初代のISeeChangeを報道プロジェクトとして企画し、AIR Mediaの地域密着型公共メディアLocaloreに提案した。Localoreはドラプキンをコロラド州西部の地元ラジオ局に派遣し、農村や人里離れた地域で起きている気候変動の影響を報じるよう任じた。出向いた先の住民たちは、屋外で過ごす時間が長いため、自分たちが暮らしている環境とその変化を熱心に観察していた。ドラプキンはこう話す。「2012年のまだ雪が残っている3月に、住民は山火事が発生したことを通報していました」。実際、その数カ月後には同州で大規模な山火事が発生。コロラド州では2012年に山火事が相次いで起き、38万5000エーカー(約1560 平方キロメートル)近くが焼失。建造物などの被害総額は5億3800万ドルを超えた。

ドラプキンが着想を得たのは、地元の農家が記録していた日記を読んだときだった。そこには、何十年分もの気候パターンについて「定量化が可能な詳しい情報だけでなく、数値化できないような情報がエピソードとして大量に記されていた」という。「気候変動とはどういう現象なのか、これから何が起きるのかを誰もが理解し、それに対処するうえで指針にできるものをつくりたい。すべての人が意思決定を行う際に生かせるリソースがあったらいい。そう考えました」とドラプキンは振り返る。

Localoreからの出資提供を受け、ドラプキンは2013年2月に、Localoreの同僚だったUX研究者でデザイナーのリンジー・ワグナーと共同でISeeChangeのプロトタイプを作成した。資金が底をついたのもその頃だった。2人が立ち上げたこの公共メディアプロジェクトは、コロラド州の地域住民から寄せられるエピソードや画像を記録した事例として、国際的なメディアの注目を集めた。同じく関心を寄せたのがアメリカ航空宇宙局(NASA)のジェット推進研究所だ。そして2015年にはISeeChangeと契約を結び、ユーザーから寄せられる地域の情報一つひとつと、軌道上炭素観測衛星2号機(OCO-2)が収集する炭素測定値を同期するプラットフォームを開発するに至った。このプロジェクトをきっかけに、ドラプキンはふと気づいた。「ISeeChangeは、いままさに体験している気候が、親や祖父母が若かった頃の気候とは違うことを若者に伝える」教育リソースになりうるのではないか、と。

また、ISeeChangeのデータは、社会から置き去りにされ、気候変動への対応リソースが不足している地域コミュニティへの支援にも役立てられるとひらめいた。それを受けてISeeChangeは2016年に、ニューヨーク公共ラジオ局WNYC、環境問題に取り組む非営利団体AdaptNYやWE ACT for Environmental Justiceと共同で、ハーレム・ヒート・プロジェクト(Harlem Heat Project, HHP)を立ち上げた。

HHPは、ヒートアイランド現象による公衆衛生リスクを記録する公共メディアプロジェクトだ。ニューヨーク・ハーレム地区の住民は、自宅アパート内に設置された温度計のデータをISeeChangeの自分のストーリーに記録した。その結果、アメリカ国立気象局が高温警報を出す3日前にすでに、ハーレム地区の建物が熱されて室内の温度が上昇していたこと、熱波が収まったあとも最大で1週間、危険な暑さが続いていたことが明らかになったのである。個人が投稿するエピソードと定量化が可能な測定値を一体化させることで「多くのことが動き始めました」とドラプキンは言う。ニューヨーク市当局は現在、暑さの厳しい日に冷房完備の公共施設を一般開放する「クーリング・センター」の整備に取り組んでいるのだという。

学習する地域コミュニティ

ISeeChangeによる市民参加型のデータ収集アプローチが重要な意味を持つのは、それが政策の変更や提案につながったからだけではない。将来に向けた学習につながることが期待されているからでもある。ISeeChangeならではの価値とは、「気候変動が人々の暮らしに与える影響を詳細に示すことで、地域コミュニティで起きていることについての認識が変えられること」、そして「地域コミュニティと州当局の両方に有益なかたちで、被害に対する解決策をもたらすこと」であると、モンマス大学のへリントンは考えている。

地域コミュニティで暮らす人々がただ変化を求めるだけでなく、解決策の策定に積極的に関わるようになってほしい⸺。ドラプキンはそう願っている。従来型の公共デザインプロセスは「時間とお金に余裕があって会議に出席できる人たちのためのもの」だったとドラプキンは言う。それに対してISeeChangeは、「時間とリソースをそれほど負担することなく市民が参加できる方法」なのだ。

資金集めは容易ではなかったが、ISeeChangeは現在、多様な資金源に支えられて取り組みを行えるようになった。補助金のほかにも、電力・ガス大手エクセロンなどのエネルギー公益事業からコンバーチブル・ノートというかたちで資金を調達している。また、地方自治体やエンジニアリング企業、科学博物館などさまざまなクライアントと契約を結んでいる。2018年には建築コンサルタント会社スタンテック・エンジニアリングと大型契約を結んだのをきっかけに、法人契約を増やしながらプラットフォームの規模を拡大中だ。

「楽な市場ではありません」とドラプキンは明かし、「とりわけ官民連携」を実現するうえで改善の余地はまだあると話す。ベンチャーキャピタルからの資金調達にも関心はあるが、「有色人種であるうえに、シリコンバレーの人間ではない女性」ゆえの壁にぶつかっているようだ。「他の人と違って、ふと思いついたアイデアを取締役会に持っていっても資金を調達することはできないんです」。

ISeeChangeの拠点がニューオーリンズであることも、シリコンバレーにいる出資者を呼び込みにくい理由だ。しかしドラプキンは、公正性への尽力という強い思いを持って、あえてニューオーリンズという地を選んだ。「シリコンバレーやニューヨークでITを駆使して気候変動の解決策を考えているようでは、最も影響を被り、気候変動のリスクと日々隣り合わせで暮らしている人たちと協力できません」とドラプキンは語る。

また、「大多数のテクノロジー企業がいま、人間を問題から排除することばかりを考えている」ことも課題だとドラプキンは言う。気候変動に関して言えば、問題の根本にあるのは人間中心的な考え方だ。ドラプキンによると、テクノロジー企業は、人間をデータ源として頼ることを避けるべきだと考える傾向があるという。しかし、人工知能(AI)や機械学習などの技術を土台にした解決策は、多額の資金を集めているものの、統計的にはエラーだらけである。「AIよりも正確に人間の体験を検証・確認できる方法はいくらでもあります」とドラプキンは言い添えた。

こうした壁があるにもかかわらず、ISeeChangeを活用するコミュニティや都市は全米各地にどんどん増えている。フロリダ州マイアミ市はISeeChangeを第一の洪水通報ツールに採用した。ニューオーリンズ市はISeeChangeを気温上昇の記録に活用している。ISeeChangeとボストン科学博物館は、アメリカ各地の15の科学博物館と共同で、気候エンゲージメントならびにデータ収集のプロジェクトに取り組んでいる。

ISeeChangeは2021年にカナダにも進出。オンタリオ州の1都市で気候変動適応計画を策定中だ。ISeeChangeが手がけるプロジェクトはすべて「データだけでなく、自分たちのストーリーを語る大規模なコミュニティがあれば、山さえも動かせる」というコアアイデアに支えられているとドラプキンは言う。「人々が語るストーリーには異議を唱えることができないからです」。

【翻訳】遠藤康子

【原題】Sharing to Save the Planet(Stanford Social Innovation Review Winter 2022)

【写真】Kelly Sikkema on Unsplash

Copyright ©2022 by Leland Stanford Jr. University All Rights Reserved.