地域課題解決の本質的なイノベーションを起こすには企業、行政、NPOなど、地域の重要なステークホルダーが、本当の意味でフラットな信頼関係を築くことが重要だ。そのためのユニークな試みが東京・渋谷から全国に広がっている。

※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 04 コレクティブ・インパクトの新潮流と社会実装』より転載したものです。

野村恭彦 Takahiko Nomura|加生健太朗 Kentaro Kasho

2011年3月、未曽有の震災が日本を襲った。東北地方で最大40メートルの高さに達する津波を引き起こした東日本大震災は、東北のまちに甚大な被害をもたらした。

大きく傷んだまちが復興へと進むなか、企業、行政、NPOなどがセクターの垣根を越えて対等な関係で協力し、地域を共創しようという動きが生まれていった。特定の問題に対して「必要な人たち」を外から呼ぶのではなく、その場所で出会った人たちが「自分たちには何ができるんだ?」と話を始め、つながり、具体的な行動が生まれる。その輪のなかには、まちの人も、NPOの人も、行政の人も、企業の人もいる。自然とさまざまなステークホルダーが集い、一緒になってゼロから新しいものを生み出す、そんな姿があちこちで見られた。

こうした共創関係を、平時から都市部でも実現するためには何が必要なのか、という問いから生まれたのが「つなげる30人」という仕組みである。これは特定の課題解決のためのプロジェクトではなく、共創関係をつくっていくプロセスにこそ課題解決の鍵があるのではないか、と考えて始まった。

異なるセクターの共創関係によるイノベーションの模索は、これまでもさまざまなかたちで行われてきた。しかし、たとえば企業が中心となる「クロスセクターによる共創」は、既にあるリソースで実現可能で、短期回収できるアイデアにとどまってしまい、社会課題に対する根本的な解決策に結びつかないという問題があった。企業が行政・NPOと連携してサステナビリティにつなげるイベントを開催したとしても、その運動を広げていけるかどうかは企業の事業上の都合で決まってしまう。さらに、課題を設定したうえでステークホルダーを特定する従来の方法では、集められた人たちの間にフラットな関係性が生まれにくく、「やらされ感」が出やすい。企業が社会実験をしたいから協力してくださいとNPO等に協力を依頼するだけでは、依頼を受けた側は企業がどこまで本気で地域に関わる気があるのかわからないのだ。

行政による「市民協働」の試みも、その多くは縦割りの構造のなかで、他部門の管轄業務や政策に影響を与えない範囲での市民参加に終始してきた。地域の社会課題への取り組みには、NPOを中心としたネットワークによるものもあるが、他セクターとのアジェンダのすり合わせが不十分で役割分担やリソース配分がうまくいかないといった問題が生じがちだ。NPOが企業に協力を依頼する際に、企業の戦略やブランディングの視点から協働することを考えれば可能性は広がるが、ものや資金を提供してもらうことをまず考えてしまうのも、協働が失敗に終わるときによく見られるパターンである。

では、どうしたら多様なステークホルダーが信頼によってつながり、地域をよくするための本質的なイノベーションを起こす関係がつくれるのだろうか。そこから私たちが立てた仮説は「地域の重要なステークホルダーが全員同級生のような関係だったら、なんでもできるのではないか」というものであった。それが「つなげる30人」である。

「渋谷をつなげる30人」プロジェクト

2016年に東京都渋谷区で立ち上がった「渋谷をつなげる30人」には、企業、NPO(市民)、行政の各セクターから「次世代のリーダー」となるキーパーソンが参加する。渋谷区の課題解決のための事業を約半年かけて立案・実行し、そのなかでセクターを越えたつながりを深めていく、まちづくりプロジェクトである。この30人は主に、企業から20人、NPOから8人、行政から2人によって構成される。

渋谷区ではその前年に、広告代理店勤務を経てNPOを立ち上げた経験を持つ長谷部健氏が区長に就任。区では市民同士の対話によるまちづくりを推進し、「ちがいを ちからに 変える街。渋谷区」を未来像とした基本構想を策定した。こうした背景のもと渋谷区の全面協力を得て、「渋谷をつなげる30人」はスタートした。

第1期は、野村が東日本大震災を機に設立し、多様な人々を招き入れた対話の場づくりに取り組んできた株式会社フューチャーセッションズの主宰で始まったが、地域の課題解決により特化するために2019年に野村はフューチャーセッションズから分離して、Slow Innovation株式会社( 以下、Slow Innovation)を設立。その後はSlow Innovationの主宰や受託といったかたちで、渋谷で培ってきたリソースを生かして他地域でも「つなげる30人」を横展開してきた。

「つながる」ではなく「つなげる」という名称が示す通り、この30人のなかだけでつながることが目的ではない。30人それぞれが多様なつながりを生み出し、「地域の課題」と「組織のリソース」をつなげるイノベーターになることが「つなげる30人」の大きな特徴である。この「30人」という人数は、まちの縮図を体現するものでもあり、「多様性を担保できる最小限の数」かつ「信頼のつながりがつくれる最大の数」であると考えている。「渋谷をつなげる30人」は毎年メンバーを入れ替えて現在は7期目の開催となるが、各期とも半年間かけて月1回程度のペースでセッションを行う。このセッションプログラムは、大きく下記の3つのフロア(ステップ)に分かれている。Slow Innovationはファシリテーター役としてプログラム全体の道筋はつくりながらも、基本的には参加者主導で進む。

1F|発想(Day1-2)

自己紹介やファシリテーション研修。この段階で特に意識しているのは、参加者の心理的安全性の担保である。所属する組織の利益代表者として参加するのではなく、まず個人の気持ちを優先していいのだと認識し、お互いにフラットな立場で自由に発言できる場をつくる。そのなかで、まちへの課題意識や「私は何をしたいのか」を引き出し合いながら、関心のあるテーマでチームをつくっていく。一人ひとりがオーナーシップを持って関わり続けることが大事なので、声の大きな人がリードして他の人がフォロワーになったりすることがないよう、一人ひとりの声を大事に聴く。

2F|企画(Day3-4)

個人の問題意識から、まちづくりの「問い」を設定する。参加者がファシリテーターとなり、一緒に「問い」への答えを探す過程に関わってほしいと考えるステークホルダーを選定して招き入れ、自分たちで「オープンセッション」を開催する。このオープンセッションはプログラムの核ともいえる部分だ。早々に外部の人を招くのは、チームを開き、問いを開き、常にオープンであることを意識しているためである。また、多様なステークホルダーとのつながりの構築は、「非当事者を当事者にしていく」ことを目的にしている。このステップのなかで、参加者たちの主語が「(それぞれの所属組織の)私は」から「私たち、渋谷をつなげる30人は」へと変化し、プロジェクトへの当事者意識が生まれていく。

3F|実装(Day5-6)

オープンセッションを振り返り、ビジネスモデルを創造しプロトタイピングを行う。ここまでは30人それぞれの「自分の思い」にフォーカスを当ててきたが、この実装段階で参加者は初めて「あなたの所属組織で何ができるのか」が問われる。企業のビジネスモデル、NPOのリソース、行政の力というクロスセクターの利点を生かし、実践のために「自分発想」「地域発想」「自組織発想」の3つの観点をかけあわせて考えることが求められる。このプロセスには、企画への行政からの応援や協力の足がかりをつくるため、最終発表会の場には必ず渋谷区長や副区長に参加してもらっている。

「渋谷をつなげる30人」のプログラム内容は、最初からいまと同じだったわけではない。1期目は月2回ほどのペースで開催し、多くの内容を詰め込みすぎたため、2期目から思い切って内容をそぎ落とした。さらに2期目では、渋谷区の基本構想を中心に据えるかたちでプログラムを実施してみたところセッションが理路整然とスムーズに進むかわりに、自由さと面白みに欠けるように感じた。行政が決めた枠組みに沿うことで「やらされている感」が出てしまったのだ。型通りにプログラムが進むことや、きれいな枠のなかに収まることは、私たちが目指すことではなかった。

そうして試行錯誤を経た結果、①まず参加者が「自分の個人的にやりたいこと」を優先する、②それを実現するために所属組織のリソースをどう使うのかを考える、③それが結果的に行政のビジョン実現や課題解決につながる、という流れで進めると、イノベーションの土台となる自由なアイデアが生まれやすいことがわかった。あらかじめテーマが決められていたり、組織の利益代表者のような立ち位置で参加したりすると、「実現は可能だけど、結局誰のためのものかわからない」アイデアに終わってしまう。自分自身のやりたいことが見えにくくなり、組織にとってのメリットを踏まえた調整に走ってしまうのだ。

結果として、私たちは「このプログラムの期間中に企画が実現しなくてもいい」と考えるようになった。「つなげる30人」が目的としているのは、決められた期間内に立てたプロジェクトを実現することではなく、そのプロセスを通じて同じ地域のなかでセクターを越えて、信頼関係をベースにしたコミュニティを築くことにある。つまり「つなげる30人」の価値は、このプロジェクトが終わったあとにこそ発揮されるのである。

渋谷の「落書き消しプロジェクト」

「渋谷をつなげる30人」によって実現した社会実験の1つとして、第3期(2018年度)メンバーから生まれた「落書き消しプロジェクト」がある。

このプロジェクトのメンバーは、壁面アート専門家の傍嶋賢さん、渋谷区環境政策課(当時)の丸山陽子さん、恵比寿新聞の髙橋ケンジさん、京王電鉄(当時)の大淵鮎里さん、東急不動産(現在東急に出向中)の伊藤秀俊さん、セレクトショップ ビームスの中村尚史さん、自動車部品や電動工具を扱うボッシュ(当時)の室井泰葉さん、という7人で構成された。

背景には、渋谷区内にある多数の「落書き」が地域の課題となっていることがあった。しかし、基本的に所有物を管理するのは所有者であるため、行政にできることは所有者への清掃用具の貸出しなどにとどまっていた。そこで、彼らが設定した問いは、「渋谷区の落書き問題を“楽しく” 解決するにはどうしたらよいか?」というものであった。オープンセッションでは、実際に落書きをしたことがある人、落書きをされたことがある人、落書きを消す活動に参加したことがある人、そして区の所管部署の職員などが参加した。本来であれば対立してしまいそうなステークホルダー同士が集まって対話し、相互理解を深めるなかでさまざまなアイデアが出てくるのは「つなげる30人」の醍醐味である。

このオープンセッションを踏まえて「クリスマスの午前中に、みんなでワイワイ落書きを消すイベントを開催してみる」というアイデアが実行された。イベントに向けて、渋谷区は国が所管する地下道の清掃許可を申請し、ビームスは活動専用のユニフォーム(ビブス)をつくり、東急不動産は落書きを消す部隊を揃えた。

この活動をきっかけに、ボッシュは自社の高圧洗浄機など多くの器具を渋谷区に寄贈している。この活動は区の「渋谷サステナブル・アワード2019」を受賞し、現在でも継続している。

実は、このプロジェクトで最初にメンバーが立てていた問いは、「落書きは犯罪かアートか」というものだった。それも大事な問いには違いないが、二項対立に陥ってしまう問いでは、さまざまなステークホルダーを招き入れていくことは難しかっただろう。最終的に「渋谷区の落書き問題を“楽しく” 解決するにはどうしたらよいか?」という、多様な人に開かれた「ワクワクする問い」を立てられたことが成功のポイントになったのである。

市民協働イノベーションエコシステムの実現

「落書き消しプロジェクト」のような社会実践の事例は他にも生まれているが、前述したように「つなげる30人」の目指す成果はセッションの期間内に生まれたアイデアを実現することではない。30人はセッションのなかでクロスセクターでの協働にとって何が必要なのかを実践し、失敗もしながら学んでいくという他では得られない貴重な経験をする。このセッション中に立てたプロジェクトが必ずしも実現・成功する必要はない。

一般的なプロジェクトは終了がゴールだが、「つなげる30人」の価値はプロジェクト終了からスタートするともいえる。プロジェクトを通じてできた30人のネットワーク(人と人の関係性)は社会的な価値を生み出す「実践共同体」であり、プロジェクト期間が終わった後も、地域のなかでのセクターを越えたつながりは消えない。困ったことや相談したいことがあったときに他組織で働く仲間にいつでも連絡できる関係性は、その後も協働するチャンスを生む土壌となる。また、期間内でプロジェクトを終わらせずに、仲間たちと活動を継続しているケースもある。

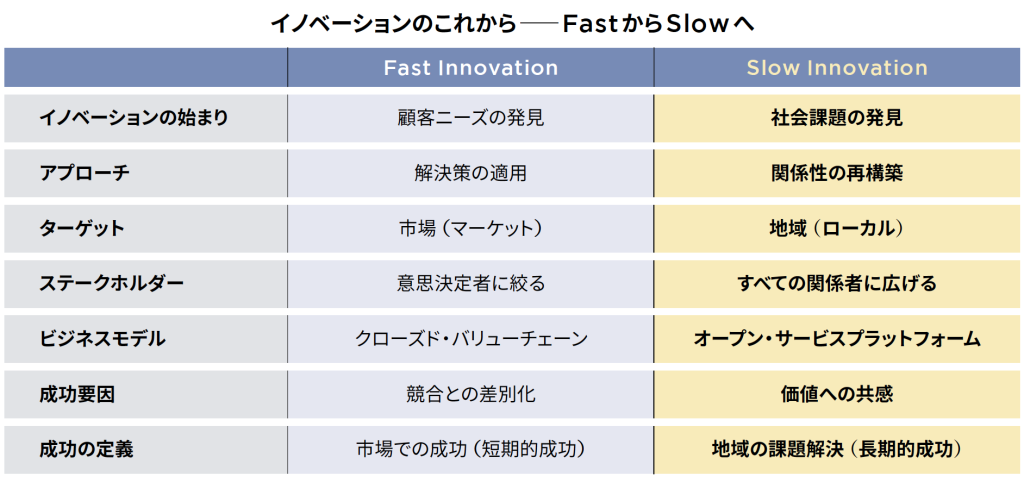

地域を限定することで社会課題を明確にして、さまざまなステークホルダーと関係性を再構築することで、その地域ならではのイノベーションを生み出すアプローチのことを、私たちは「スローイノベーション」と呼んでいる。これまで企業が中心に行ってきたイノベーションは、ある市場の顧客ニーズに対して他に先駆けて解決策を提供し、差別化することで利潤を得る「ファストイノベーション」だった。しかし、人口が減少する成熟社会において、ファストイノベーションだけでは複雑な社会課題の解決は難しい。

「渋谷をつなげる30人」は最低でも10期の開催を目指し、「10年間で300人の仲間をつくろう」と掲げる。「つなげる30人」を母体に、クロスセクターでの社会課題解決プロジェクトが連鎖的に生まれ続けるような土壌を毎年耕し続けていくこと、つまり「スローイノベーションが起こるための、市民協働イノベーションエコシステムの実現」が、このプロジェクトの目指すところである。

「スローリーダーシップ」を育むプロセス

「つなげる30人」の実践を通して私たちが発見したのは、成長するチームには自組織の損得勘定を超えた「市民性」や「無償のリーダーシップ」が共有されていることである。それは、渋谷の落書き消しチームの1人が言った「この活動を通してまちが自分の一部になったことを感じた」という言葉にも表れている。このような市民性が、行政、企業、NPOのセクターを越えて生み出されるのは、「つなげる30人」のなかに「スローリーダーシップ」を育むプロセスがあるからだと考えている。

一般的なリーダーシップ(あえて「ファストリーダーシップ」と呼ぶ)が、ゴールを示し、人を巻き込み、影響を与えるという「タスク中心」の考え方であるのに対して、スローリーダーシップは、①心のなかに旗を立て、②関係者全員の思いを聴き、③セクターを越えてともに変わるという「人間関係のメンテナンス」中心の考え方をとる。

一般の企業で働いていると、「自分はどう思うか」はないがしろにされがちで、設定されたゴールをどれだけ生産性高く、効率よく達成するかが求められる。「なぜそれをやるのか」を問うことは、ときに仕事ができない人のすることだと捉えられかねない。しかし、決められたゴールに向かって効率的に進める能力は「リーダーシップ」ではなく、「マネジメント」と呼ぶべきものではないだろうか。

社会的イノベーションは、そこに関わる人たちが、どういうモチベーションで「行動する人」になるのかによって方向性、ひいてはインパクトが大きく変わる。「つなげる30人」のセッションでは、参加者は「個人として何ができるのか」「会社として何ができるのか」「それは地域に本当に役に立つのか」ということを問われ続ける。その3つの圧力のなかで、単なる利害調整に陥らない決断をするために必要なのが、「自分はこのまちのために何をしたいか」を軸にすることである。

本当のリーダーシップとは、「自分がどう働きたいか」「どう社会と関わりたいか」を考え、他者とのつながりのなかで本質的な課題にチャレンジする力だと考える。スローリーダーシップの育成は、「つなげる30人」を社会問題解決の実践共同体として地域に根づかせていくうえで、きわめて重要である。

今後の展開「つなげる30人」の民主化

最後に、今後の展開について述べたい。2016年に渋谷から始まった「つなげる30人」は、その後7年かけて京都・名古屋・横浜・広島など国内12拠点・約600人のネットワークにまで広がっている。ニーズの増加とともに、開催形態も多様化してきている。

「つなげる30人」を開催する主な目的は地域によって下記に大別される。

- 地域イノベーション創出(渋谷、横浜、長野、京都、広島など)

- 地域コミュニティ活性化(名古屋、町田、千代田など)

- 特定テーマ(敦賀、明治公園など)

運営のスキームには大きく分けて2つあり、参加企業から研修費という枠組みで参加費を集め運営費とするものと、行政が予算を用意して、参加企業は費用を支払わないケースの2つがある。行政スタートの場合でも、首長の強いトップダウンで始まるケースもあれば、担当者の強い思いで予算化されることもある。

運営形態も、Slow Innovationが主宰するものと、受託事業として行うものがある。それに加え、横浜のように当初は受託事業だったが、「つなげる30人」に参加した卒業生たちが中心となりノウハウを学び、年々Slow Innovationの関与を薄めて現在ではほぼ自主開催しているケースもある。また、2022年には初の自主運営モデルとして佐世保(長崎)がスタートした。一方で、「委託したいが資金が集められないので研修用の教材を売ってほしい」「継続的な予算化が難しい」といった相談も受けることがある。

こうしたニーズの増加と多様化のなかで、私たちは「つなげる30人」を一社単独で拡大していくよりも、中立的な組織をつくりノウハウをオープンソースにして、民主化していくモデルが最適だと判断した。そのために2022年に「一般社団法人つなげる30人」を設立。現在、活動の準備を進めている。

社団法人での事業としては、まずは3つの事業を予定している。

- 拡げる(発信体制を強化:つなげる30 人新聞の刷新、つなげる30人ラジオ)

- 教える(ノウハウの共有:オンラインの学校のようなものを設立)

- つなげる(全国のメンバーをつなげる:図鑑を作成、リーグを創設、アワードの選出)

これまでSlow Innovationのファシリテーターが「つなげる30人」のセッションで行ってきたなかには、まだ言語化されていないノウハウもある。その暗黙知の部分をテキスト化したり、オンラインで教えたりするなど、無料・有料のソースを通じて伝える仕組みをつくっていく。

「つなげる30人」を開催するうえで、最低限共有しておきたいフィロソフィーはあるが、最終的には各地域での実践のなかで個別最適化されていくものだと考えている。それぞれの地域で試行錯誤を積み重ね、その経験を共有していくことにも意味がある。

将来的には、全国各地に「つなげる30人」という社会課題解決の実践共同体が生まれる状態をつくり、そこで生まれた社会イノベーションを各地域に広げたい。さらに、「日本版まちづくりプロジェクト」として海外にもこの仕組みを広げ、国内外で「つなげる30人」を地域から社会を変えるためのプラットフォームにしたいと考えている。

これまでのイノベーション研究は、産業や技術、ビジネスモデルなどのハード面の議論が中心で、関わる組織の担当者の心理など、ソフト面、つまり人の意識と行動の変容が生み出す化学反応の可能性を過小評価していたのではないだろうか。どんなときに人は短期的な成果の制約を離れ、市民性を持った戦略的行動ができるようになるのか、私たちはその実践と研究を続けていきたい。

【構成】中村未絵

【画像】Guillaume Bourdages on Unsplash