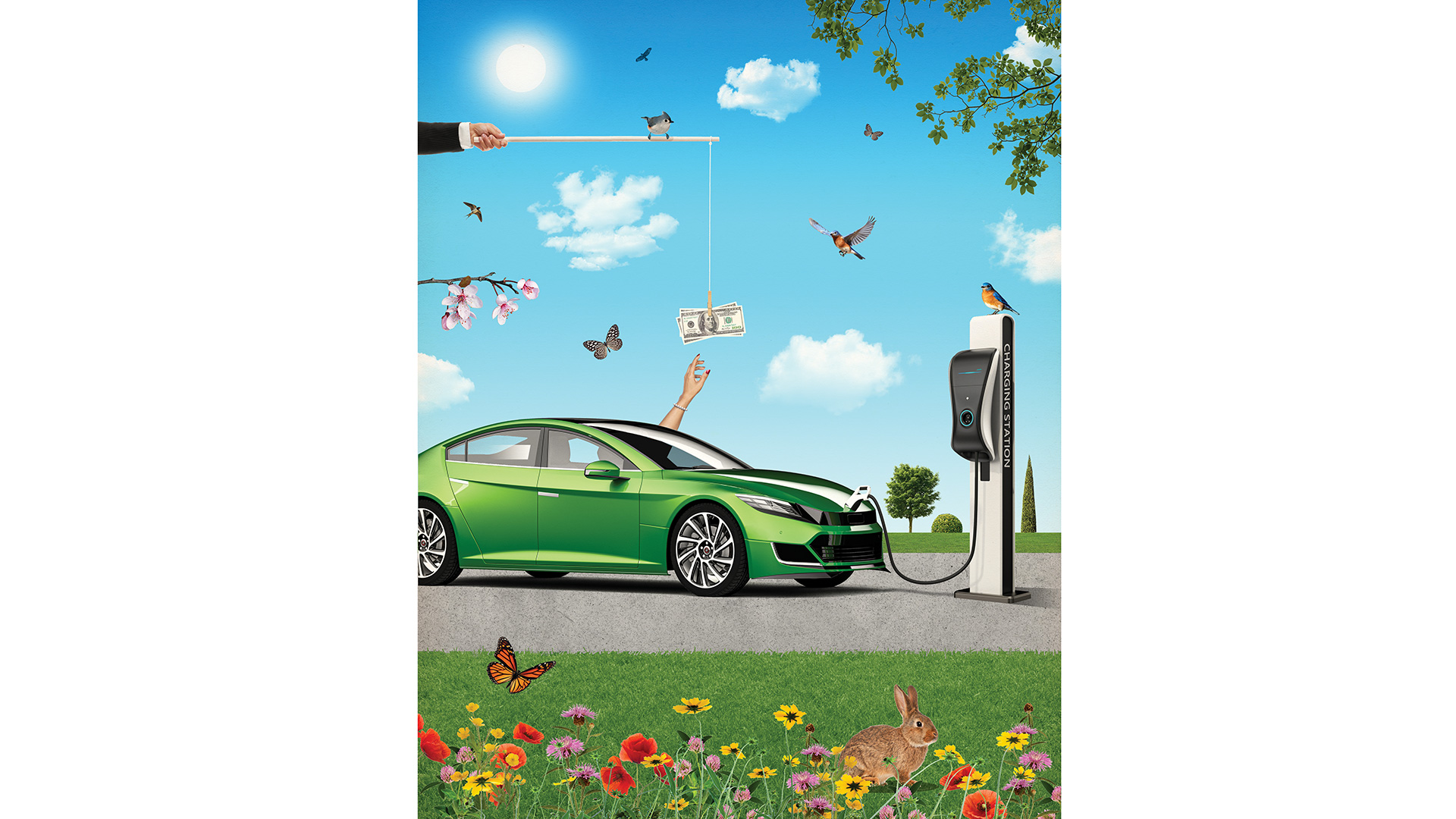

経済学者は負の外部性の問題の解決に熱心に取り組んできたが市場の取り決めによって正の外部性を促すことも可能である。私たちはこうした正の外部性をいかに活用すれば公益につながるかを考えていくべきだ。

タグ: 正の外部性

Editor’s Note:他を生かす「循環」の恵み

今号は「循環」がテーマです。循環と似て非なるものに「反復・繰り返し」があります。循環と反復の違いは何か。それは、循環は他を生かすことや再生と結びついているということではないでしょうか。大切なものを未来に受け継いでいく「循環」について、さまざまな角度から考えていきます。