多くの取り組みが、現地コミュニティの「声」を大切に聞いている。しかし、コミュニティの「主導権」を強化し、リーダーシップを引き出している取り組みはどれだけあるだろうか?

より公正な社会を目指すためにはまず、パートナーシップ間の不均衡な力関係に目を向ける必要がある。

※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 04 コレクティブ・インパクトの新潮流と社会実装』より転載したものです。

バイロン・P・ホワイト|ジェニファー・ブラッツ|マーク・L・ジョセフ

2006年8月のある晴れた日、オハイオ州とケンタッキー州をつなぐ橋の上という異例の場所で、行政や企業などさまざまな組織のリーダーが集まるイベントが開催された。場所はオハイオ州に架かる歩行者専用のニューポート・サウスバンク橋、通称「パープル・ピープル・ブリッジ」だ。

この会合は、ストライブ:シンシナティ/ノーザンケンタッキー(Strive: Cincinnati/Northern Kentucky、現ストライブ・パートナーシップ)と名付けられた協働イニシアチブのキックオフイベントだった。この新たなパートナーシップの目的は、都市近郊の子どもたちに「ゆりかごから就業まで」質の高い教育を提供することだ。橋の北側のオハイオ州シンシナティからは学区の主要人物、大学の学長、財団の事務局長、企業経営者、地元議員、非営利団体のリーダーたちが集まり、対岸の南側のケンタッキー州からもコビントンやニューポートなど、都市近郊コミュニティの代表者たちがやってきて、両者が橋の真ん中で出会ったのである。

2つの州から集まった人々は、共通の枠組みに沿って活動することを宣言した。この取り組みは後に「コレクティブ・インパクト」の事例として取り上げられた。コレクティブ・インパクトとは、異なるセクターから主要な関係者が集まり、特定の社会課題の解決を目指して共通のアジェンダを策定し、それに対して長期的にコミットし続けられるようにする戦略のことだ1。

ストライブ・パートナーシップの生み出したインパクトは現在も続いている。この取り組みは、ジョン・カニアとマーク・クラマーが2011年に発表した論文「コレクティブ・インパクト」で初めて取り上げられて以来、SSIRで少なくとも38本の記事に登場している2。設立時のリーダー数名は、自分たちの知見を全国に広げるべく非営利団体ストライブ・トゥギャザー(StriveTogether)を2011年に立ち上げた。同団体は今や全国で70のコミュニティを支援しており、それぞれの地域でセクター横断型のパートナーシップが形成され、累計1050万人の子どもたちに対する教育支援を行っている。

本稿の共著者のうち2人が、2006年の橋上でのキックオフイベントに参加した。当時、バイロン・ホワイト(現ストライブ・パートナーシップの事務局長)はザビエル大学のコミュニティエンゲージメント担当の准バイスプレジデントであり、ジェニファー・ブラッツ(現ストライブ・トゥギャザーのプレジデント兼CEO)はストライブ・パートナーシップの運営担当ディレクターだった。当時から思えばよくぞここまで来たという感じだ。

ブラッツの記憶をたどりながら当時の状況を振り返ってみたい。立ち上げ当初のフォーカスは、参加組織のリーダーたちのあいだにまったく新しいかたちのパートナーシップを構築することだった。キックオフイベントではリーダーたちがマイクを握り、これから自分たちは3つの公立学区で力を合わせて、子どもたちの教育面のアウトカム(成果)を向上させていくと宣言した。橋の上では、多くの生徒、保護者、地域のリーダーたちも耳を傾け、自分たちには何ができるだろうと思いを巡らせていた。その後コミュニティごとに公開フォーラムが開催され、このパートナーシップに「コミュニティの声」をどう取り入れていけばいいかが議論された。

公開フォーラムは、コミュニティから意見を聞くために開かれたが、パートナーシップ立ち上げ当初、私たちはコミュニティが主導権を持つことの重要性を完全には理解しておらず、それを十分に活かすツールや専門知識も持ち合わせていなかった。コミュニティの人々を、「課題への理解を深めるのに貢献してくれる存在」と捉えていた一方で、自分たちと同じレベルで「課題を定義し、解決策を検討して実行する存在」とはみなしていなかった。そして、コミュニティの声を重視していたにもかかわらず、彼らに対して資金配分、人事、役割分担などの直接的な決定権をほとんど与えていなかったとブラッツは振り返る。

2017年にホワイトは事務局長としてストライブ・パートナーシップに戻ってくるが、素晴らしい成果をあげている一方で、初期の段階でコミュニティの主体性や創造性を十分に活かしきれていないがゆえの弱点がいくつかあることに気づいた。ストライブ・パートナーシップの運営メンバーは、地域ごとの目標を達成するために現地のリーダーたちと協力関係を築いていたが、その関係は運営メンバーが地域から去るときに途絶えてしまうことが多かった。またストライブ・パートナーシップは、自分たちが「草の根のリーダーシップへの深い理解があり、それを引き出そうとする組織である」という認識がなく、組織のあり方や運営方法において「地域のリーダーたちと深い関係を築く力」を重視していなかった。そのため現地コミュニティの人々は、ストライブ・パートナーシップの意思決定の仕組みから疎外されていると感じていた。ブラッツは、過去12年間の発展を振り返って、その他の都市も同様の問題を抱えていることに気づいた。

コミュニティの課題解決を専門にする研究者やコンサルタント、実践者のなかには、「こうした行き詰まりは修正が難しく、コレクティブ・インパクトの取り組み自体を諦めるしかない」と主張する人もいる。しかしそう結論づけるのは尚早だろう。このような行き詰まりが表面化しているのは、コレクティブ・インパクトの実践に、持続可能性の面でも能力の面でも伸びしろがあるからだと思われる。私たちは、コレクティブ・インパクトの根底にある理念は間違っていないが、「コレクティブ(集合的)」であるとはどういうことなのかに関して、現場における視野が狭かったのではないかと考えている。

つまり、コレクティブ・インパクトが行き詰まったというよりも、成長のための痛みを感じているといったほうが近いだろう。コミュニティをないがしろにしているわけではなく、この痛みは「参加組織のコラボレーションをうまく促進したい」という思いの副産物だと捉えている。これまでの実践からわかっているのは、今後はどんなコラボレーションであっても、コミュニティの参加が必須になることだ。パートナーシップ参加組織のリーダーは、コミュニティのリーダーや住民を自分たちの仲間として認識し、意思決定や責任やアカウンタビリティを共有しなければならない。そのためには、より広く、より深く、より多様性に富んだ関係者が集まるモデルを築く必要がある。ストライブ・パートナーシップはこのモデルを発展させる役割を担い、ストライブ・トゥギャザーはこのモデルを他地域に展開して現地のコミュニティの実践を支援する役割を担ってきた。

エクイティへの逆風

コミュニティに重点を置くというアプローチは、新たな草の根の活動を立ち上げることとは違う。市民の力を活かす組織や取り組みは既に存在するからだ。コレクティブ・インパクトとは、あくまでも組織をつなぐ装置であり、目指すのはセクターの境界を越えて戦略的な結びつきをつくることだ。ストライブ・パートナーシップの場合、少なくとも教育分野に関して当時は連携できていなかった関連セクターをつなぐことが必要だった。

組織を対象としていることから、コレクティブ・インパクトは、再現可能な変革の方法を特定するためにデータ分析を駆使するアプローチだと捉える人もいる。それはコレクティブ・インパクトの一面ではあるが、そこだけを取り上げて批判する向きもある。その中心は、市民活動の民主主義的な意義を重視し、コミュニティにおける自治的な意思決定や問題解決のやり方を好む人たちだ。たとえば2013年にケタリング財団(Kettering Foundation)が、市民活動の支援におけるコレクティブ・インパクトの可能性を調査するよう研究者のリチャード・ハーウッドに依頼したところ、彼は次のように分析した。

「コレクティブ・インパクトへの注目が高まるにつれて、より非公式なコミュニティグループとの協働に対する優先度が下がった。こうしたグループがインパクトや規模の拡大を生み出す能力は限定的だと考えられているからだ。同時に、コミュニティへの深い関与も重要度が下がっているようだ。どちらも手間がかかるというイメージがマイナスに作用している。つまり、『効率的である』『前進し続ける』『プロフェッショナルである』という価値を武器にしているプロセスにおいては、コミュニティとの連携は混沌とした回り道と捉えられるのだ」3

最近では、シンシナティを拠点に人間中心デザインのサービスを行う企業、デザイン・インパクト(Design Impact)が発表した2017年1月のレポートもまた、コレクティブ・インパクトのアプローチに警鐘を鳴らすものだった。ストライブ・パートナーシップの事例に触発されて、子どもの貧困や身体の発育など、幅広い課題にコレクティブ・インパクトのアプローチで取り組む活動が次々と生まれた。デザイン・インパクトはそうした活動に参加する組織と協力し、コミュニティの声や知見を引き出そうとしてきた。しかしレポートでは、そうしたコミュニティへの働きかけだけでは構造的な不平等を十分に是正できていないと指摘されている。

「フィードバックを求めるばかりで、コミュニティを(同等の意思決定権を持つ)共同デザイナーとして迎え入れなければ、解決しようとしている問題をかえって悪化させかねない。つまり、『コミュニティのリーダーシップ』が伴わなければ、『コミュニティの声』の効果は大いに損なわれるのである」4。

コレクティブ・インパクトに対する最も辛辣な批判記事は、「エクイティと正義のためのコラボレーション―コレクティブ・インパクトを超えて」だろう5。2017年にトム・ウォルフと9人の共著者が『ノンプロフィット・クオータリー』(Nonprofit Quarterly)で発表した記事だ。同記事の、コレクティブ・インパクトは完全な失敗だという批判は言いすぎであるとしても、重要な指摘もいくつかある。その1つが「立ち上げ当初からコミュニティのリーダーや住民を対等なパートナーとして扱っていなければ、後から効果的に主導権を共有するようにデザインし直すことなどできない。つまりコラボレーションには、既存の力関係、エクイティ、正義のあり方を大きく変えるような、コミュニティとの深い関わりが必要なのだ」というものだ。

またこの記事では、コレクティブ・インパクトの「10の欠点」が指摘されているが、その1つ目が「社会課題から最も影響を受けるコミュニティの人々と、意味のある深い関係を築くという最も重要な要求に応えていない」というものだ6。そして、エクイティと正義を促進するコラボレーションの6つの原則を提案している。

ウォルフの批判は、ストライブ・パートナーシップのコラボレーションのモデルは「参加組織のリソースを活用する能力」には長けているが、その能力と「コミュニティの主導権の尊重」という考え方は両立しない、というものだ。しかし、コレクティブ・インパクトのより深い考え方を理解すれば、両立は可能だ。コミュニティの主導権を阻害するような組織に偏った解決策も、組織の資産を効果的に活用しないコミュニティ主導のモデルも、エクイティと正義をもたらす変化を実現することはできないからだ。コレクティブ・インパクトはその根幹で、常に第三の道を模索してきたのである。

コミュニティを強化するモデル

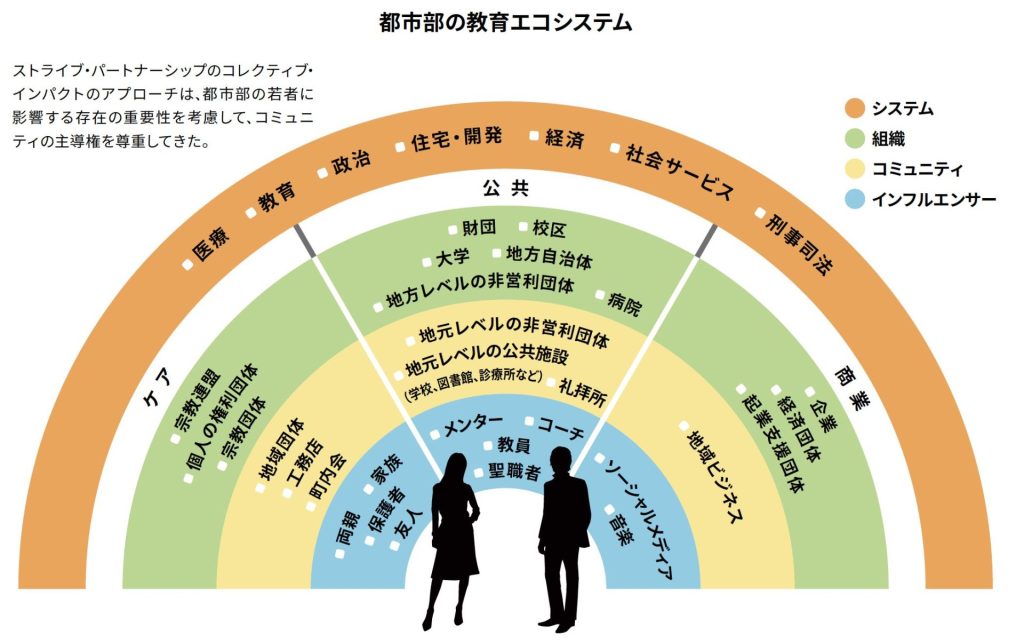

こうした教訓を踏まえて近年のストライブ・パートナーシップは、設立当時、州境の橋の上で宣言したコラボレーション精神に立ち返り、また、全国の姉妹組織の活動からの刺激を受けながら、より本質的にコミュニティが主導権を発揮できるような取り組みを行っている。現在のストライブ・パートナーシップの活動の原動力は、もともとの組織同士のコラボレーションの枠組みを土台とする、都市部の教育エコシステムのモデルである。これは生徒たちの学びに影響を与える身近な存在やコミュニティの資産を生かそうとするものだ。

このモデルを図示したのが「都市部の教育エコシステム」(下図)で、生徒に影響を与える要素を半円で表現している。当事者に最も近い「インフルエンサー」の領域にいるのは生徒が信頼する身近な存在で、たとえば両親や保護者、友人、聖職者などだ。

その外側の「コミュニティ」は地域で活動する組織や非公式団体であり、たとえば宗教施設、レクリエーション施設、理髪店、ボランティアによるコミュニティ委員会などだ。

さらに外側にあるのが「組織」で、都市部の子どもたちを支援するコレクティブ・インパクトに取り組む組織が大半を占める。たとえば義務教育の学校、大学、社会福祉施設、ビジネス、フィランソロピー、非営利団体などだ。そして一番外側の「システム」には、保健、刑事司法、住宅などの政策に携わる大規模な行政機関が含まれる。

こうした要素群は、子どもとの関わり方によって3つのチャネルに分けられている。それぞれのチャネルに入る要素は、「ケア:生徒の人間性全体に関与する存在」「公共:健康や教育など専門分野における生徒の発達を重視する存在」「商業:主に消費者としての生徒と関わる存在」である。

このモデルは都市部に住む子どもたちの教育状況を改善するために開発したものだが、汎用性の高さから他分野のソーシャルセクターでも活用されている。その例として、さまざまな所得レベルの住民が住む所得層混在型のコミュニティづくりに取り組む公的住宅機関の活動を見てみよう。同機関は連邦政府からの資金援助によって設立されたもので、本稿の共著者、マーク・ジョセフも関わっている。彼が活動のなかで気づいたのは、低所得層コミュニティの主導権を強化していけば、所得レベルが異なる住民たちのあいだにより建設的な交流を生み出せるかもしれないということだった。ジョセフと、同僚のロバート・チャスキンとエイミー・カレーは、低所得層のコミュニティに十分な主導権がないところでは、インクルーシブでより公正な地域開発が妨げられることを明らかにした7。

一方、サンフランシスコにおける所得層混在型の公営住宅の改革に取り組むホープSF(HOPE SF)は、2007年の開始当初からコレクティブ・インパクトの取り組みで住民主導のアプローチを採用したところ、公正な住宅開発において、アメリカで最も有望な事例と評価されるようになった8。

ジョセフと、ケース・ウェスタン・リザーブ大学大学院の博士課程に在籍するミヨン・ユンは、所得層混在型のコミュニティに住む子どもたちの生活状況を分析した結果、前述のエコシステム図にいるどの関係者も、子どもたちに影響を与え得ると指摘した。2人は「子どもの発達資産理論」と「ストレイン(緊張)理論」でこれを説明している。前者は、子どもの健全な発達を促進する主要素について説明する理論で、後者は、子どもを取り巻く環境が生み出すさまざまなストレス要因を明らかにし、その対処法として効果/逆効果のあるものを分析する理論だ。ジョセフとユンは、所得層混在型のコミュニティで子どもたちがうまく暮らしていけるように支援するためには、エコシステム図に描かれたそれぞれの領域にある既存資産を活用すると同時に、ストレス要因の影響を最小化するようにコミュニティへの支援活動を設計しなければならないと論じている9。

組織や行政のリーダーは、「インフルエンサー」や「コミュニティ」の領域に「何が欠けているか」には大きく注目してきたものの、「何が既にあるか」については完全に見落とすか、過小評価してきた。たとえば、保護者たちを効果的に巻き込む施策の検討や実施において、高い学業成績を収めている子を持つ低所得層の保護者に協力を求めることはない。また、夏季休暇中に聖書学校を主催している市内の教会に、読解力向上プログラムの実施を依頼することもない。勉強を頑張れと日頃から子どもたちを励ましている地域の理髪師に、子どもたちのメンターになってほしいと依頼することもない。家族のなかで初めて大学に受かった生徒の周りにはそうした応援者がいるものだが、大学側は彼らへの協力を仰がずに、どうしても学内で新しいメンターをつけようとする。

こうしたエコシステム内にある既存資産は見過ごされているだけでなく、むしろ邪魔なものとして排除されてきた。コレクティブ・インパクトの批判者はこれを重大な落ち度だと強調しており、その指摘は事実だろう。だからこそコレクティブ・インパクトを支持する私たちは、この過ちと向き合わなければならない。それが、このアプローチへの信頼を取り戻す道である。

ストライブ・トゥギャザーは、「人種、所得、居住地に関係なくすべての子どもたちが、幼少期から大人になるまでよりよい人生を送れるようにする」というビジョンを追求する過程でそれを実践してきた。全国的に展開する「ゆりかごから就業までネットワーク(Cradle to Career Network)」の加盟団体は、ネットワークの目的を達成するための公共インフラを構築するフレームワーク「セオリー・オブ・アクション(行動の方法論)」に沿った活動を展開している。活動地域のコミュニティも、ゆりかごから就業までの7分野(入園準備、初等読書能力、中等数学、高校卒業、高等教育への進学、高等教育修了、就職)の状況追跡と横断的な活動にコミットしている。

コミュニティにとってより公正なアウトカムを達成して変化を加速できるように、ストライブ・トゥギャザーは助言の提供、知見の共有、資金の支援を行っている。このアプローチは、エクイティの観点から、「継続的改善」「デザイン思考」「リーダーシップ開発(アニー・E・ケイシー財団のリザルツ・カウント・プログラムがベースになっている)」を統合したものだ。その結果、多くのコミュニティがストライブ・トゥギャザーとの協働で目覚ましい成果をあげている。ストライブ・パートナーシップを含むネットワークの10の加盟組織の活動における7分野全体の達成指標のうち、少なくとも6割で状況改善が見られている。

こうした取り組みがコミュニティの内外にもたらした影響を把握するために、ストライブ・トゥギャザーはフィラデルフィアの企業イコール・メジャー(Equal Measure)に5年間の継続評価を依頼した。ネットワークで生まれた16件のパートナーシップの追跡調査の結果、現場のコミュニティを支援するストライブ・トゥギャザーのアプローチが、子どもと家族にとってよりよい結果をもたらしていることが示された。一方で、コミュニティにおいて進展が最も遅れている領域も明らかになったが、それには当事者であるコミュニティ住民が評価に参加したことが役立った。

これらのさまざまな学びから、ストライブ・トゥギャザーは活動のフレームワークを改良してきた。その背景には「質の高いコレクティブ・インパクト」というビジョンの進化があった10。2013年には全国ネットワークのガイドとしてセオリー・オブ・アクションを策定し、基本原則を次のように記した。

「パートナーシップの活動は、コミュニティの文脈を土台にして構築されなければならない。アウェアネスを高め、情報を共有する。活動を改善するためにコミュニティを巻き込む。地域住民とともに解決策や戦略を共同で開発する。これらの実践を通して、コミュニティの幅広い声をパートナーシップの活動に取り込んでいく」

2018年、ストライブ・トゥギャザーは全面的に戦略を見直すプロセスに着手した。そこで生まれた新たなアプローチは、パートナーシップを構築する最も早い段階からコミュニティの権限を定義することを現場の組織に求めるものだ。そうすることで格差の根本原因をよりよく理解できるようになり、子どもと家族のエクイティを向上させるアウトカムをもたらすことが可能になる。

現場から得た教訓

ストライブ・パートナーシップは、シンシナティ・プレスクール・プロミス(Cincinnati Preschool Promise)のキャンペーンを通じて、コミュニティが主導権を持つことの重要性を認識した。このキャンペーンは、教育支援の実践者、プレスクール(未就学児のための教育機関)の運営者、宗教や地域のリーダーたちが立ち上げたコミュニティ主導の取り組みである。

その活動が功を奏して、2016年11月のシンシナティにおける住民投票で、より多くの子どもが質の高いプレスクールを利用できるようにする条例が可決された。当時ストライブ・パートナーシップの事務局長だったグレッグ・ランズマンによると、この経験を通して得た学びは、システムレベルで構造的な不平等を是正するためには「現在のシステムや政策で最も大きな悪影響を受けている人たちが推進力になる」必要があるということだった11。

ストライブ・パートナーシップは、シンシナティ全域で何百回ものホームパーティや公開フォーラム、タウンミーティング、保護者とプレスクール運営者向けの公聴会を開催し、長年にわたって準備を進めていった。並行して、企業や労働者のリーダー、地元議員、宗教団体にも協力を求めた。その結果、投票日に400人以上のボランティアが集まるなど数多くの人々が自発的に参加した。そして、条例案に盛り込まれたプレスクール運営強化のための新規課税項目である「学校目的税」が62%対38%で可決された。これは、同市における公立の学校目的税の導入を訴えた住民投票において、史上最大の得票差だった。

こうした草の根レベルの参加は条例案の可決を後押ししただけではなく、「質」の考え方も変え、コレクティブ・インパクトの指標が根本から見直された。もともと存在していた「質のよいプレスクール」の定義は、オハイオ州のステップ・アップ・トゥ・クオリティ(Step Up to Quality)が策定したものを活用していた。これは、「カリキュラム」「生徒の選考と評価」「教員養成と継続的なトレーニング」「施設が家族と交流やフィードバックを行う度合い」を5段階で評価するシステムだ。3以上と評価されたプレスクールは質の高いプログラムを提供しているとされ、プレスクール・プロミスに登録する保護者はそこに子どもを通わせることができた。しかしコミュニティのリーダーたちがキャンペーンに加わると、彼らは「信頼」も評価に欠かせない要素であると主張した。保護者、特にシングルマザーにとっては、自分の幼い娘に心からの愛情を示してくれる近所の年配女性のほうが、(彼女の教育方法が既存の評価項目でどう評価されようとも)「質の高いプレスクール教育者」かもしれない。キャンペーンはこのような知見と要望を踏まえて、低所得層の保護者に質の高い保育を提供するための財源確保だけでなく、未評価あるいは3未満の評価であっても、既にコミュニティから信頼されている施設の格付けを上げることを検討するようになった。

この教訓から浮かび上がるのは、コレクティブ・インパクトを成功させるためには、コミュニティのリーダーと主導権を分かち合うことが欠かせないということである。それが社会的にも正しく支持される姿であり、戦略的にも優れているからだ。たとえばウィスコンシン州ラシーン郡のハイアー・エクスペクテーションズ(Higher Expectations for Racine County)はパートナー団体と共同で地域コミュニティや他の組織のリーダーたちに、人種的不平等の解消を目指す活動への参加を呼びかけたが、誰もが前向きに受け止めたわけではなかった。なぜなら、地域住民は蚊帳の外に置かれ、組織のリーダーたちのなかには彼らの活動を警戒する人もいたからだ。それでも最終的には、コミュニティのリーダーたちといくつかの組織が「アクションチーム」に参加した。たとえばラシーン統一学区、ユナイテッド・ウェイ、ラシーン警察、ラシーン郡、そしてジョンソン財団の提携団体などだ。このチームが焦点を当てた活動分野は「入園準備」「幼児期の識字力」「学校風土」「雇用」の分野におけるアウトカム向上だった。

すったもんだはあったものの、最終的にコミュニティのリーダーたちは格差の根本原因の特定に貢献し、参加組織のリーダーたちと連携して、独創的かつ革新的なイニシアチブを生み出した。象徴的なのが、地域内で特に支援を必要とする地区の若者たちを対象にした、就業までの道のりを支援するイニシアチブだ。

これは「能力開発」「ITスキル開発」「高校卒業資格ならびに大学の単位取得」「運転免許証の取得」「有給インターンシップの好成績の達成」を支援するもので、場合によっては「IT分野の常勤雇用職の斡旋」まで行った。このイニシアチブに参加した若者やそれをボランティアで支援したメンターは、「これは新しい人間関係と経験を得られる革新的な取り組みだ」と口をそろえた。アクションチームの参加組織は、この新たなモデルを地域経済の他の主要セクターにも展開する方法を模索している。それが実現すれば、雇用主への支援にもなり、長年失業や不完全雇用に悩んできた地域住民が活力を取り戻すだろう。

ただ、コミュニティの主導権を強化することで楽になるわけではない。なぜなら、コミュニティと活動組織の力関係が根本的に変化し、潜在的な緊張が表面化することは避けられないからだ。たとえば、コミュニティが考える「成功」と、活動組織が目指すアウトカムが一致しなかったらどうなるか? 誰が「専門性」を定義するのか(職業訓練か人生経験か)? それをどのように活用するのか? 資金、テクノロジー、データなどをつぎ込んでパートナーシップに参加する組織がいる場合、果たしてコミュニティとのあいだに真の平等を実現できるのか?

コミュニティの権限の重要性

以上のような課題は依然として存在するし、コミュニティの主導権を強化することの効果についてのエビデンスは十分にそろってはいない。とはいえ、近年のコミュニティ開発論やシステム変化論では、コミュニティの主導権を尊重することが、活動組織とコミュニティ内の資産を最大限に活用する手段の1つであるとしている。

資産ベースコミュニティ開発研究所(Asset-Based Community Development Institute, ABCD)の共同設立者であるジョン・マクナイトは、コミュニティと組織に存在する資産を現地の文脈に組み込むことが子どもたちへの最適な支援になると主張する。「現場にはさまざまなリソース、たとえば近隣住民の知見、市民主導の学習の場となるクラブや団体、企業や非営利団体や行政機関などの組織がある。いずれも素晴らしい学習機会を提供している。こうした地域に根づいた教育資産こそが、子どもたちの成長に貢献するのだ」12。

ABCDのファカルティメンバーであるダン・ダンカンは、クリア・インパクト(Clear Impact)で仕事をした経験からも、コレクティブ・インパクトの参加組織はコミュニティの主導権を損なわずに支援することが可能であるという。「真のコミュニティのエンゲージメントを実現するために、専門家は一歩退いて、市民自身が希望や夢を語ったり、それを叶えるために自分たちが果たせる役割について話し合ったりできるような場をつくる必要がある。専門家による真の支援とは、市民が自らの運命に自分で責任を持てるようにして、助けを求められたときに介入することである」13。

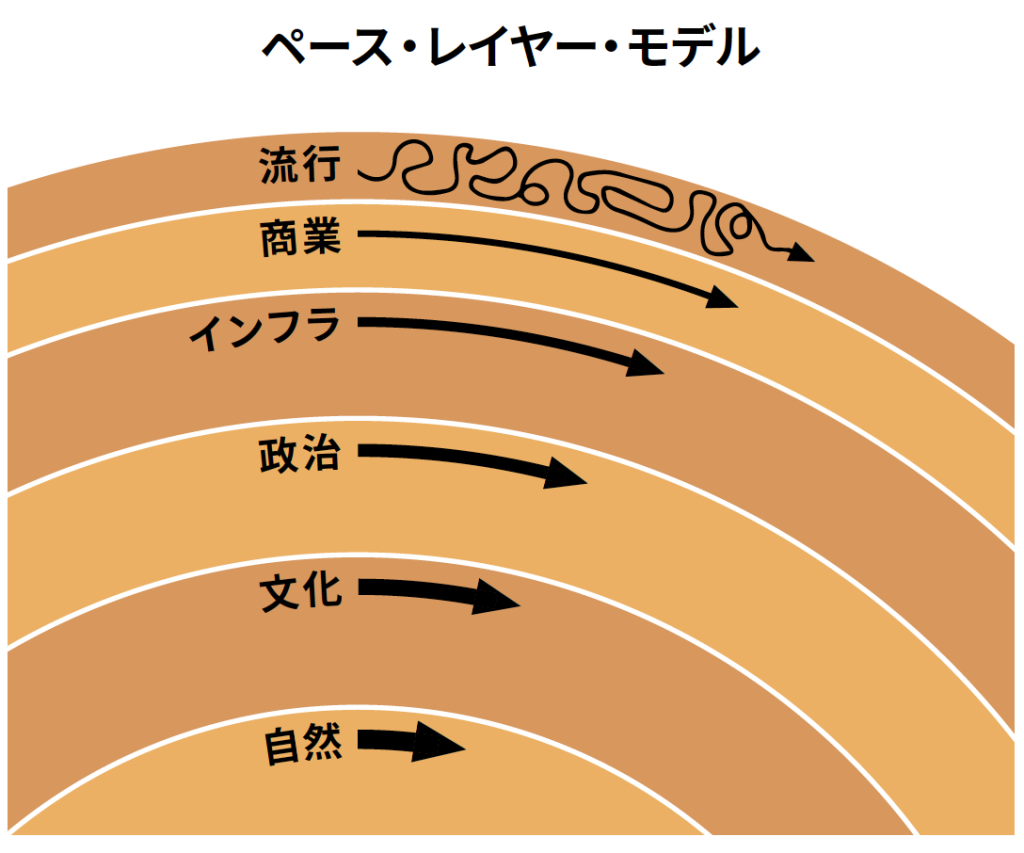

他にも、周縁化されたコミュニティが直面している、きわめて困難な課題を解決するようなイノベーションをすばやく生み出して持続させていくためには、組織のアドボカシーと併せてコミュニティの主導権が不可欠であるという説もある。ロング・ナウ財団(Long Now Foundation)の設立者で代表を務め、『ホール・アース・カタログ』(Whole Earth Catalog)の発行人でもあるスチュアート・ブランドは、市民文明の発展速度を表すペース・レイヤー(Pace Layer)のモデルを提唱した(下図「ペース・レイヤー・モデル」を参照)。

これは、社会のエコシステムには、ペースは異なるが相互に依存し合う6つの「レイヤー(層)」が存在し、文明はそれに沿って発展することを示す半円形のモデルだ。ペースが最も遅い内側から最も速い外側に向かって、「自然」「文化」「政治」「インフラ」「商業」「流行」という順に層が並んでいる。

気まぐれな流行や芸術の変化が、自然や文化の緩やかな変化よりもはるかに速いことは直感的にも納得できるだろう。ブランドは各層の相互作用を次のように説明する。「速いほうが学び、遅いほうが記憶する。速いほうが提案し、遅いほうが処理する。速いほうは断続的で、遅いほうは連続的である。速く小さいほうが、イノベーションを繰り返したり革命を起こしたりすることで、遅く大きいほうに方向性を示す。遅く大きいほうが、制約や不変性によって、速く小さいほうをコントロールする。……持続するすべての動的なシステムはこのような構造を持つ。これによってシステムは、順応性が高く強固なものになるのである」。

ペース・レイヤー・モデルは、ストライブ・パートナーシップの都市部の教育エコシステムの図と見た目の順番こそ逆だが、後者の外側に位置する「組織」と「システム」の層が、ペース・レイヤー・モデルの内側にある遅い層に対応する。成熟した官僚組織にほぼ例外なく見られる緩慢な変化や抵抗と、より速いペースで変化する地域住民の生活を比較してみよう。たとえば警官が非武装の男性に発砲するといった、コミュニティにおける悲劇的な出来事が起こった場合。役人がやって来るよりも前に、コミュニティは情報を非公式に集めて共有し、立ち上がるために団結し始める。そのスピードは、ペース・レイヤー・モデルにおける、感覚的で動きの速い「流行」の層に匹敵するだろう。その後、ペース・レイヤー・モデルにおける「商業」と「インフラ」の層が動き出す。たとえば聖職者などのコミュニティのリーダーが現場に出向き、抵抗運動の組織や記者会見の開催などを通じて、自然発生的な反応しか生まれなかったところに表面的な秩序をもたらす。

さらにその後、ペース・レイヤー・モデルにおける「政治」と「文化」の層にいる警察署長や市長が公式な政策や方針を発表する。こうした行動のペースは、教育エコシステムの図における「コミュニティ」のレベルに近づくほど速くなる。無秩序さは増すが対応は早くなり、その外側のレベルにいる関係者がどの程度すばやく反応するかを左右するのだ。

別の例として、ソーシャルメディアを考えてみよう。

これは、教育エコシステムの図では「商業」チャネルの「インフルエンサー」に該当する領域だ。特に若者のあいだで使われている、より変化が激しくて影響力の大きい媒体を社会全体が把握できているとは言い難い。2018年春、黒人のスーパーヒーローが主役のSF映画『ブラックパンサー』がソーシャルメディア上を賑わせた。多くの子どもたちが近所や教会の人々と映画を観に行ったが、それによって科学者になりたいと夢見る黒人の子どもが増えたかもしれないし、そのペースがこれまで公式に行われた無数のSTEM教育プログラムより速かったとしてもおかしくない。このようなスピードと規模を増大させる手法を、既存のコレクティブ・インパクトの戦略はどこまで活かしてきただろうか?

ここでポイントとなるのは、組織間の連携を重視してきたコレクティブ・インパクトの取り組みがペースの遅い層に偏っていて、ペースの速い層も同じくらい重要だと理解していなかったことである。そのためペースの速い層がもたらす学びやイノベーションの恩恵に気づけず、継続的な学びを妨げてきたエコシステム内の不均衡を放置してきたのではないだろうか。

コミュニティレベルの発言力や影響力の重要性は、全米所得層混在型コミュニティ・イニシアチブ(National Initiative on Mixed-Income Communities)でジョセフらが行った研究においても示されている。彼らの応用研究のテーマは、「歴史的に周縁化されてきたコミュニティにおいて、所得層の混在化や一部住民の所得向上によって人種的にも経済的にも多様化が進むときに、どのようにエクイティとインクルージョンを実現するか」というものだ。そこで指摘されたのは、富裕層や彼らが権力を持つ社会構造が、周縁化された人々の参加を阻む障壁をつくり出すことがよくあるという点だ。

2015年に出版された『インナーシティの統合』(Integrating the Inner City)のなかで、ジョセフと共著者のロバート・チャスキンは、ある公営住宅の居住者が、裕福な近隣住民に接触しようとして失敗した話を紹介している。「私は仲良くなりたいのに、まるで自分は透明人間みたいに感じます。誰も私に気づいてくれません。問題はわかっています。問題は向こう側にあって、私じゃない。私は誰とでも仲良くなれますから」。著者らによると、このような緊張関係を助長する要因には、生活様式の違い、日常的な交流の欠如、階級や人種に基づく認識の違いなどが挙げられる。

そして、こうした状況をさらに悪化させるのは「都市に住む低所得層についてのナラティブが持つ永続的な力である。そのナラティブの前提にあるのは貧困の文化について根強く残る偏見であり、それは低所得層の人々の価値観、信念、振る舞いは、主流派が重視する『勤労』や『自給自足』の価値観とは対極にあるという考え方だ」。

より深いコレクティブ・インパクトを目指して

ストライブ・トゥギャザーのネットワークに参加する組織は、コミュニティ内の資産をより深く確実に理解できるようにそれぞれの活動を見直し、より公正な教育面のアウトカム向上を目指してきた。この目標を達成するためには、組織の中核構造、運営方法、知識基盤を大きく転換する必要がある。これは野心的だが実現可能だ。私たちの経験をもとに、この転換を実現するための3つの戦略を提案したい。

●新しいことを学ぶ

1つ目の課題は、「やるべきことはわかっている」という思い込みにどう抗うかだ。たとえば共著者のホワイトが参加していたチームには、経験豊富なスタッフがいて、その人物は長年にわたって都市部でコミュニティ・オーガナイザーとして活動し、勤務先の大学もコミュニティとのパートナーシップを築くなどの実績があった。それでもチームとしては、組織重視のバイアスに陥りやすかったという。チームはそのバイアスを乗り越えるために、「コミュニティに深く飛び込もう(Community Deep Dive)」というイニシアチブを立ち上げた。これは、コミュニティが持つ資産を特定、活用、強化してコミュニティの主体性向上を目指す取り組みだ。ストライブ・パートナーシップは、地域レベルの民主的な活動を支援するケタリング財団と協力して地域住民主導の調査を実施し、シンシナティのローズローン地区がどれだけ自分たちで子どもの学習支援を担えるのかを明らかにした。同地区の住民は、コミュニティ・オーガナイジングの手法の1つである「ドリーム・ゲーム」を活用した。これは、問題を定義して、自分たちが持っている資産を活かす解決策を導き出すと同時に、どんな外部資産が必要かを明らかにしていく対話だ。この取り組みはストライブ・パートナーシップにとって、新しいやり方を学び、広めていくきっかけとなった。そして、新しいやり方を通じて都市部の重要コミュニティと参加組織の力関係が問い直され、子どもたちの教育面でのアウトカムが向上した。

●能力と専門性の幅を広げる

ストライブ・トゥギャザーの参加組織の多くは、「コミュニティの主導権を強化しよう」という決意だけで終わらせずに、コミュニティの参画推進を担うスタッフやリーダーを増やしている。たとえばストライブ・パートナーシップのコミュニティ戦略担当マネジャーの職務記述書にはこう書かれている。「人種間のエクイティと社会正義を推進するために、数人の住民や小規模な活動であっても、そこから生まれたコミュニティの資産や専門性や主導権を特定、集約、強化し、それらをパートナーシップ全体の組織慣行に統合していく方法のデザインと実践をリードする」。

ストライブ・トゥギャザーに参加するネットワークで、サウスシアトルとキング郡南部で活動するロードマップ・プロジェクト(Road Map Project)は、人種間のエクイティ実現にフォーカスした2016年の戦略プラン策定を受けて、ネットワークの運営体制を刷新した。

なぜならアドバイザリー委員会のメンバーのほとんどは発足に関わった「プロジェクト・スポンサー・グループ」と呼ばれるチームに属する組織、市民、フィランソロピー団体のリーダーで、支援先コミュニティの生徒や保護者の適切な代表者が入っていなかったからだ。それを踏まえて、プロジェクト・スポンサー・グループの拡大版としてコミュニティの代表者を加えるのではなく、一度これを解体して新しいコミュニティ・リーダーシップ・チームをつくった。

新チームは約12人のメンバーで構成され、プロジェクトが活動する7学区の人種的、地理的な人口動態をより適切に反映するように、若者、宗教、コミュニティのリーダーたちが参加した。この人選を行ったのは、プロジェクト・スポンサー・グループのメンバーに加えて、新戦略のプランニングに参加したコミュニティのリーダーたちだ。当初のアドバイザリー委員会に参加していた学区、大学、財団、その他市民団体のリーダーも、引き続き同プロジェクトで活動している。

●組織の方針と目標を練り直す

組織における優先事項は、その組織がどの目標に対して責任を果たすのかをどれくらい具体化できているかによって決まる。たとえばストライブ・トゥギャザーは、セオリー・オブ・アクションのフレームワークを進化させながらも、繰り返し「エクイティ」と「コミュニティの声」の重要性を強調している。また、近年立ち上げた「ゆりかごから就業までのコミュニティ・チャレンジ(Cradle to Career Community Challenge)」の助成プログラムにおいても、この2つの目標と照らし合わせながら資金調達を行っている。

ストライブ・パートナーシップは、プロジェクト参加者の追跡調査について、単に「地域ごとの参加者数」を計算するのではなく、「参加者がどれくらい適切な施策を実行しているか」も調査している。ストライブ・トゥギャザーに参加するネットワークでメンフィスを拠点にするシーディング・サクセス(Seeding Success)も、データを通じた活動支援の方法を変えた。以前は活動中に気づいたことをコミュニティに報告していたが、現場の組織にデータ収集・分析ツールを提供して、彼ら自身で意思決定できるようにしたのだ。たとえば参加団体の1つであるリテラシー・ミッドサウス(Literacy Mid-South)は、合計2500人にのぼる子どもや大人に対して草の根の読書プログラムを展開している。いまではその活動を展開するボランティアやスタッフが、プログラム参加者の出席状況や参加者1人あたりの教育時間を把握できるようになった。

彼らはこのデータを、メンフィス・アスレチック・ミニストリーズ(Memphis Athletic Ministries)などのコミュニティ支援団体に報告して、各組織の活動の改善に活かしている。それが読解力の向上という成果につながった。

以上の戦略はどれも完璧ではなく、失われた時間を取り戻すためにやるべきことは山ほどある。しかし私たちが前進するなかでわかってきたのは、原則を放棄しなくても、コレクティブ・インパクトのあり方を再構築するのは実際に可能だということだ。

コレクティブ・インパクトの教訓

これまで見てきたようにストライブ・パートナーシップは、コミュニティの専門性や主導権を強化する方向で、活動の見直しを積極的に進めてきた。その過程で他の分野でも広く役立ちそうな教訓を3つ紹介したい。

●「欠点」を表現する言葉遣いを見直す

「周縁化された」「低所得の」「リスクの高い」「治安の悪い」「少数派の」「貧しい」「不利な状況にある」など、都市部のコミュニティや住民が抱える欠点を示唆するような、さまざまな表現について考えてみよう。活動内容の説明文や助成金の申請書でこうした表現の一つひとつを肯定的な形容詞で置き換えられないだろうか。これはそう簡単なことではない。私たちは、「都市部のコミュニティには欠点がある」という世界観を助長するような表現の辞書づくりに取り組んできた。この言語が私たちのメンタルモデルを形成しているため、その前提に立った考え方を変えるためには意識的な努力が必要だ。

実際に服役経験のある人を「重罪人」や「前科者」と呼ぶ代わりに「復帰市民」と表現することによって変化が始まったコミュニティの事例がある。ナイジェリアの作家チママンダ・ンゴズィ・アディーチェは、有名な「シングルストーリーの危険性」というタイトルのTEDトークで、「ある人物を、ある一面的な存在として、ただそれだけの存在として何度も説明していると、やがてその人は言葉通りの人物になります」と述べている。私たちが行動を変えるには、ストーリーの語り方を意図的に変えなければならないのだ。

●「コミュニティの声を集める」だけで満足しない

組織が策定した戦略に、地域住民や草の根の団体からのインプットや同意を取りつけるという点ではそこそこうまくやっていた。グループインタビュー、タウンミーティング、コミュニティ調査はいずれも、コミュニティのニーズや希望を把握する手段だ。しかしこの種の活動だけでは、戦略のデザイン、生成、実行のプロセスにおいて、コミュニティを対等な仲間として認めているとは言えないだろう。コミュニティに意見を求める努力を積み重ねれば、コミュニティの要望をより反映した意思決定へとつながる。しかし、地域住民だけが持っている知見を手に入れる一方で、住民に意思決定に関わる主導権を与えず、ましてやどの情報をなぜ集めるのかを決めるプロセスにも参加させないのは間違っている。「コミュニティに意見を求めること」は、「コミュニティに主導権を与えること」の代わりにはならないのだ。

コミュニティの主導権の強化に加えて取り組むべきなのは、コミュニティの代表者がセクター横断型の複雑な協働イニシアチブにうまく参加できるように、そしてコレクティブ・インパクトに関わるリーダーたちがコミュニティの代表者と効果的に連携できるように支援することだ。たとえば前述のABCDは、実践者向けの基本ツールキットを開発した。これは、コミュニティと参加組織がコラボレーションを始める際に、地域住民に適切な意思決定の権限が与えられているかどうかを検証するための3つの問いである。

- コミュニティの住民として、自分たちの資産だけを使って何を達成できるか

- 外部の支援を得た場合に、自分たちの資産で何を達成できるか

- 自分たちの資産では不可能なもので、外部の人たちが達成しなければならないものは何か

●謙虚にエクイティを追求する

近年、影響力のある主流派の組織が人種的エクイティやインクルージョンに注目するようになっていることは力強い進歩である。企業はミッションステートメントを修正し、資金提供のガイドラインを改訂し、新たな姿勢を表明している。長年にわたって構造的不平等を十分に理解してこなかった組織のなかで、私たちの多くはこうした意識改革を歓迎する。しかし、進歩が限定的であることについては、冷静に受け止めるべきだ。主流派の組織が構造的不平等を無視しながら事業を行ってきた一方で、現場の近くにいる、多くは知名度が低く予算規模も小さい団体が何十年にもわたって、人種的、経済的、社会的な不平等の根絶に打ち込んできた。ストライブ・パートナーシップのように潤沢な資金を持つ大きなイニシアチブがこうした団体を押しのけてエクイティを求めるムーブメントに乗り込んでいくのは簡単なことだ。しかし大規模なイニシアチブの適切な振る舞いとは、一歩下がって、他者が見て見ぬふりをしているあいだにその溝を埋めてきた草の根活動の功績を正当に評価し、その地道な活動から得られた教訓に耳を傾けることではないだろうか。

コレクティブ・インパクトを実践していくうえでは、支援対象者である子どもが最も大切にしている人々のかけがえのない価値を認識することが必要だ。それは家族や教師、教会といった、エコシステム図の「インフルエンサー」や「コミュニティ」の領域にいる人たちである。そのためには、何かを別の言葉で言い換えたり新たなデータを集めたりするだけでは不十分である。都市部の教育エコシステムの捉え方を根本から問い直し、自分たちが持つバイアスと向き合って新たな知識を徹底的に学び、組織の運営方法を再構築し、持続的な変化を実現するための新しい慣行や方針を取り入れなければならない。

このような取り組みはストライブ・パートナーシップが先頭を切って推進し、さらにはストライブ・トゥギャザーや全国の関連ネットワークでも始まっている。私たちは、コレクティブ・インパクトの批判者が指摘した課題については全面的に同意する。だからといって、一部の主張のようにこのアプローチを放棄することはなく、むしろこれまで以上にコレクティブ・インパクトの可能性に賭けている。それは、構造的不平等や不正義を解決するうえで「コレクティブ(集合的)」とは何を意味するのか、という考え方そのものを進化させる試みなのだ。

【原題】Elevating Community Authority in Collective Impact(Stanford Social Innovation Review, Winter 2019)

注

1 John Kania and Mark Kramer, “Collective Impact,” Stanford Social Innovation Review, Winter 2011. 邦訳:「コレクティブ・インパクト」(ジョン・カニア、マーク・クラマー、『これからの「社会の変え方」を、探しにいこう。』SSIR Japan、2021年)。

2 Kania and Kramer, “Collective Impact.”

3 Richard Harwood, “Collective Impact” Supporting Appendix,”Kettering Foundation, September 27, 2013.

4 Design Impact, “Metathemes: Designing for Equitable Social Change,” January 2017.

5 Tom Wolff et al., “Collaborating for Equity and Justice: Moving Beyond Collective Impact,” Nonprofit Quarterly , January 9, 2017.

6 Wolff et al ., “Collaborating for Equity and Justice.”

7 Robert Chaskin, Amy Khare, and Mark Joseph, “Participation, Deliberation, and Decision Making : The Dynamics of Inclusion and Exclusion in Mixed-Income Developments,” Urban Affairs Review, vol.48, no. 6, 2012.

8 Mark Joseph et al., “HOPE SF: San Francisco’s Inclusive Approach to Mixed-Income Public Housing Redevelopment,” Shelterforce , Spring 2016.

9 Miyoung Yoon and Mark Joseph, “An Integrated Conceptual Framework for Youth Development in Mixed-Income Communities,” working paper, 2018.

10 Jeff Edmondson and Ben Hecht, “Defining Quality Collective Impact ,” Stanford Social Innovation Review, Fall 2014.

11 Greg Landsman and Erez Roimi, “Collective Impact and Systems Change: Missing Links,” Nonprofit Quarterly , February 12, 2018.

12 John McKnight, “An Educating Neighborhood: How Neighbors Create a Village That Raises Their Children,” National Civic Review, vol.106, no.4, 2017.

13 Dan Duncan, “The Components of Effective Collective Impact,” Clear Impact, 2016.

Copyright ©2018 by Leland Stanford Jr. University All Rights Reserved.