『ドラえもん』に「モアよドードーよ、永遠に」という、伝説の回がある。のび太とドラえもんが、「タイムホール」と「タイムトリモチ」という道具を使い、過去の世界から、絶滅した動物たちを現代に連れ出して無人島に保護する、という物語だ。

解決手法

エシカル・テクノロジーで音楽業界の常識を変える

アメリカのレコード会社の3大メジャーレーベルといえば、ユニバーサル ミュージック グループ、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ワーナーミュージック・グループ。このビッグスリーに戦いを挑んだのが、新興のコバルト・ミュージック・グループだ。エシカル・テクノロジーを駆使して、ミュージシャンへの著作権料の分配率を引き上げ、支払いを迅速化し、情報の透明性を高める戦略に打って出た。彼らはアーティストが食い物にされることで成り立ってきた業界をどこまで改革できるのか。

コレクティブ・インパクトの実装に向けて

2011年に発表され、社会課題への新しいアプローチとして注目を集めた論文「コレクティブ・インパクト」。その後も世界各地で実践が広がり、追加の研究も実施されている。そこから見えてきた成功要因とは。

コレクティブ・インパクトの北極星はエクイティの実現である

この10年間にわたる社会課題解決に向けたコレクティブ・インパクトの実践からわかったことがある。それは、構造的不平等の解消を中心に据えなければならない、ということだ。

Thoughts for Tomorrow(4):ビル・ストリックランドの冒険

15年ほど前、ピッツバーグの国際空港に降り立ったとき、あー、これがビル・ストリックランド*の言っていた体感なんだと、わかった。明るい光の差すその空間は、確かに歩いているだけで、自分が温かく迎えられているようだった。

30人から始めるスローイノベーション:地域の社会課題に取り組む実践共同体のつくり方

地域課題解決の本質的なイノベーションを起こすには企業、行政、NPOなど、地域の重要なステークホルダーが、本当の意味でフラットな信頼関係を築くことが重要だ。そのためのユニークな試みが東京・渋谷から全国に広がっている。

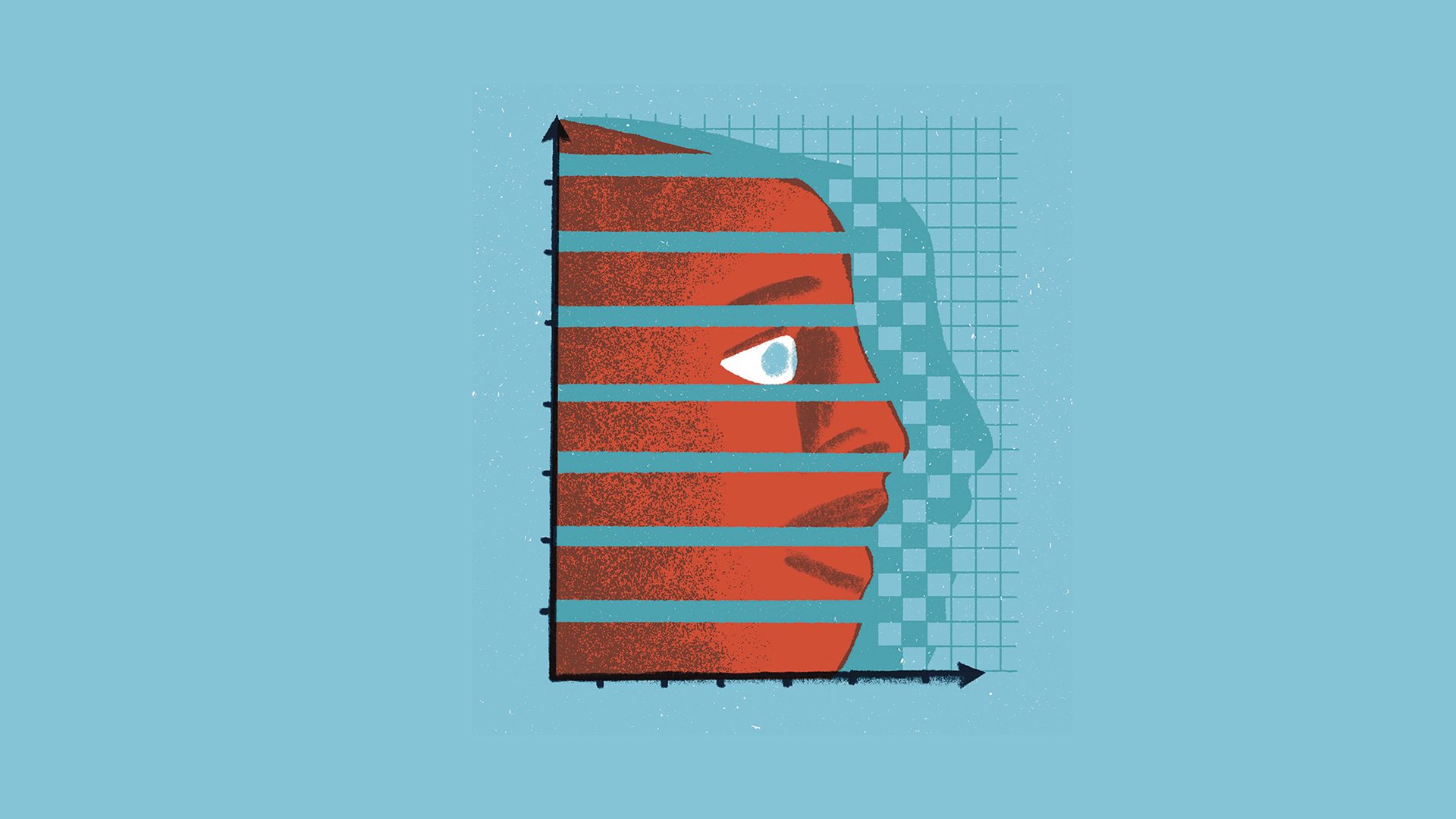

データ利用の植民地主義を脱却せよ

データ・コロニアリズム(データの植民地主義)が根強く残っているがそれを変えなければ真のエンパワーメントは実現できない。

Editor’s Note:コレクティブ・インパクトの新潮流と社会実装

コレクティブ・インパクトの試練と深化

ソーシャルイノベーションの2つの系譜とコレクティブ・インパクト

2011年に登場したコレクティブ・インパクトという概念と方法論は、「スケール」と「対話」という2つのソーシャルイノベーションの系譜が合流したものと捉えているが、この10年でエクイティ(社会構造による格差の解消への動き)をより重視するようになった。そこに至るまでの背景を簡単に展望する。

米中の大学パートナーシップで中国農村開発のEBPMに挑む

スタンフォード大学の農村部教育アクション・プログラム(REAP)は中国農村部の人々の生活を改善するために中国とアメリカ、ヨーロッパの大学による比類のない共同研究体制を確立した。REAPの成功は、科学的な手法の開発への応用と社会的インパクト創出を目的とした国際的パートナーシップの可能性を示している。