セルフ・コンパッションとは、本書の著者、クリスティン・ネフによれば「自分にやさしくする力」です。自分へのやさしさというと、甘えや弱さと結びつけて考えてしまいがちですが、セルフ・コンパッションは勇気や強さを引き出す「錬金術」のようなものだとネフは述べています。

解決手法

支配型リーダーがチームワークを阻害する

威張り散らす上司は部下に「ゼロサム思考」を植え付けチームに支え合いではなく足の引っ張り合いをもたらす。

システム変化の鍵は「女性的リーダーシップ」にあり

ソーシャルセクターは、男性的な思考だけでなく女性的なリーダーシップがあればさらに発展するはずだ。長期的視点に立ち、システムレベルの変化を目指すよりコラボレーションを促進するあり方が求められている。

インパクト投資におけるアウトカム・ファンドの可能性

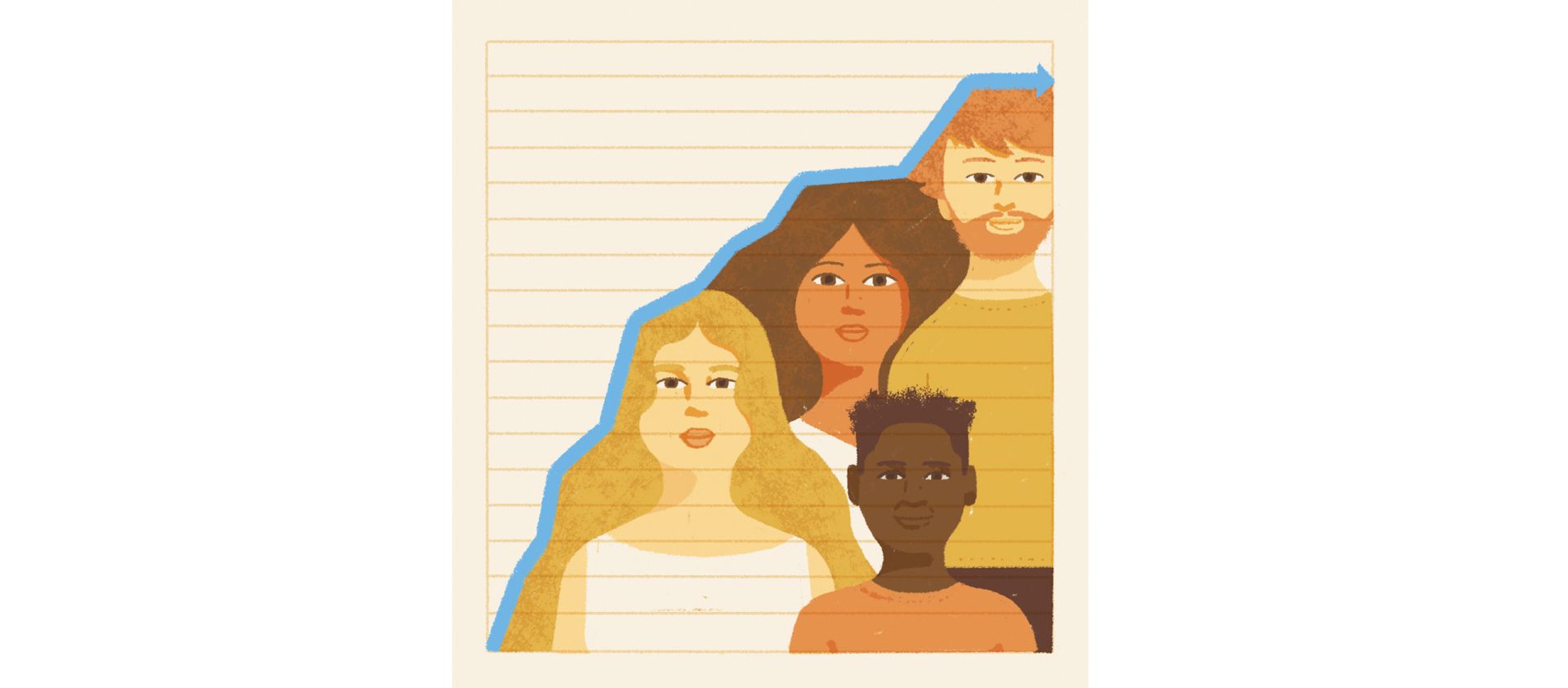

世界の教育を向上させようとする取り組みは往々にして期待通りの成果を上げることができない。

アウトカム・ファンドを利用すれば、資金提供者や政策立案者は最も有効なアプローチを選択できるだろう。

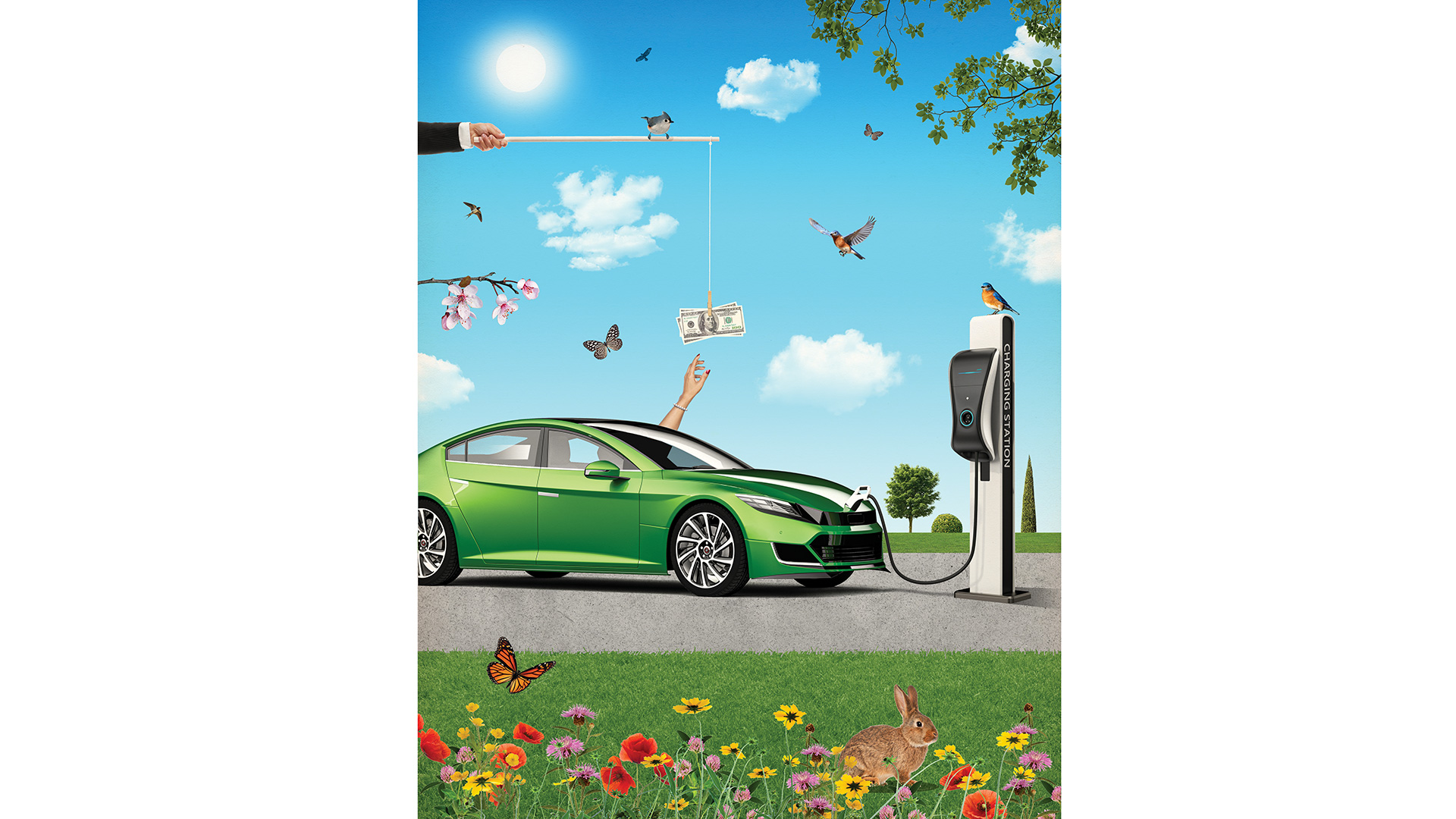

「正の外部性」を社会変革のレバレッジにする

経済学者は負の外部性の問題の解決に熱心に取り組んできたが市場の取り決めによって正の外部性を促すことも可能である。私たちはこうした正の外部性をいかに活用すれば公益につながるかを考えていくべきだ。

Editor’s Note:他を生かす「循環」の恵み

今号は「循環」がテーマです。循環と似て非なるものに「反復・繰り返し」があります。循環と反復の違いは何か。それは、循環は他を生かすことや再生と結びついているということではないでしょうか。大切なものを未来に受け継いでいく「循環」について、さまざまな角度から考えていきます。

わたしを支えてくれる本: 自分のなかに埋め込まれたリーダーシップの種

社会問題に挑む組織のリーダーを務めるなかで、自分が取り組まざるを得なかったことのひとつは、「いかに驕らないか」ということだった。現場が見えづらい国際協力においては、たとえば途上国に住み続けているだけで何気なく「すごいですね」と言われてしまうことがある。

なぜテクノロジーだけで教育は変えられないのか

MOOCsやAI教師など新しい技術が広がり、誰にでも平等な教育機会が実現するという期待が高まっているが、いまだ本質的な教育改革に至っていない。テクノロジーの導入だけではなぜ不十分なのか?

また、「教師」は本当に不要になるのだろうか?

ボイコットは取締役の離職率を3割高める

社会運動によるボイコットは顧客や従業員に対してだけではなく取締役会にも打撃を与えうる。

社会的インパクト測定をめぐる2つの実験

市場原理を公共サービスに取り入れたアウトプット評価モデルは多くの弊害をもたらした。

それに代わるアウトカムベースのアプローチとは。